20240513 志賀原発訴訟傍聴記

5月13日、能登半島大地震後、初めての第42回口頭弁論がおこなわれた。法廷横の廊下には、傍聴希望者が長蛇の列をなした。午後3時開廷の15分前に、傍聴席の扉が開かれ、廷内にぞろぞろと入った。傍聴席は70席あり、あっという間に記者席(10席)も一般傍聴席も埋まってしまった。

やがて、昨年4月に、東京高裁に栄転した山門裁判官の後を継いだ土屋裁判官ら3人が着席し、証拠関係の確認をおこない、次回口頭弁論期日を10月31日午後2時と決めて、審理が始まった。

北野原告団長が立ち、レジュメに目を落としながら、訥々と話し始めた。北野さんは珠洲市在住であり、1月5日に一時帰宅した時の写真は無残な跡を残している。

珠洲市には1000KWの原発計画があり、たたかいの末、2003年に計画を撤回させた。建設予定地の震災以前と以後の写真を比べながら、いかに凄い隆起があったのかを印象づけた。もしも、珠洲原発が建てられていたら、1000KWの原発はこの地殻変動に耐えられるはずはなく、能登半島どころか、北陸・中部圏には人が住めなくなったであろう。北野さんは「かつて積極的に原発誘致に取り組んでいた住民も、珠洲に原発がなくてよかった!」と、住民の声を伝えている。

北野さんは志賀原発の設置許可申請書に添付された当時の能登半島の断層の所在を示す地図とその後続々と明らかになっていく断層が書き込まれた地図を見比べながら、志賀原発の設置計画そのもののずさんさを明らかにした。

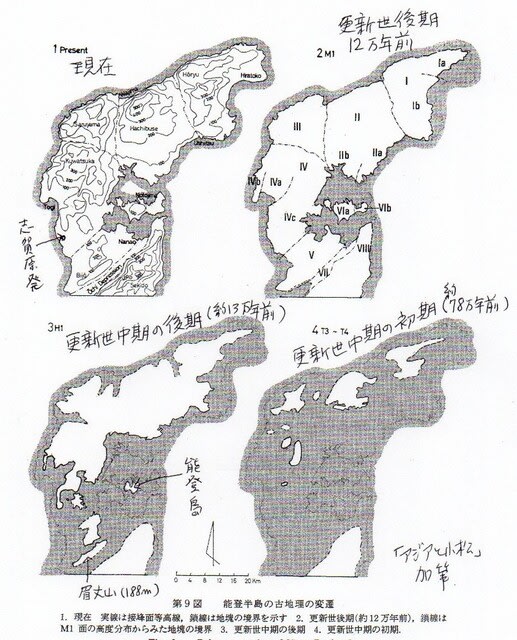

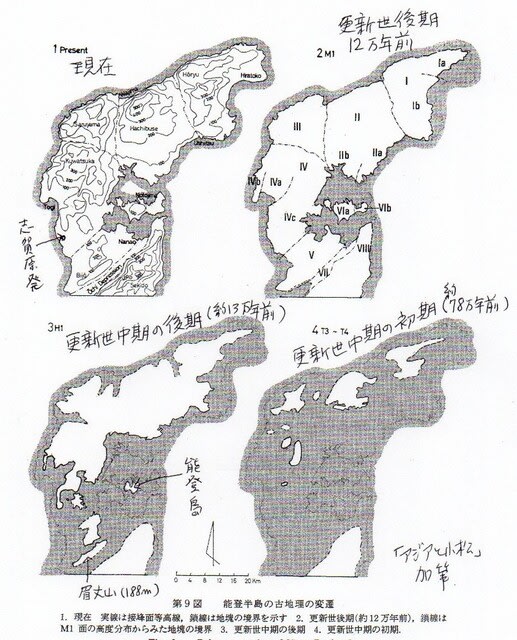

さらに、論文「能登半島の海成段丘とその変形」(大田陽子・平川一臣、1979年)を引用して、78万年前から現代まで、能登半島が激しく隆起をくり返してきたことを確認し、能登半島に原発を建てることの非を明らかにした。

弁護団から、第57準備書面(元日の能登半島地震の激しい揺れ、大規模な隆起、原発周辺断層の見落とし・過小評価など)と第58準備書面(水戸地裁判決、避難計画、屋内退避、モニタリングポストの欠測、主要道路の通行止め、孤立集落の把握遅れなど)の要約陳述がおこなわれた。

最後に、弁護団長による意見陳述がおこなわれた。船舶安全法第1条には、「人命の安全を保持するために必要な施設をしなければ、これを航行の用に供することができない」と規定され、航空法第11条では、「航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない」と規定している。安全が確保されなければ、船も飛行機も運転してはならないと書かれているのだ。

だとすれば、原発でも、周辺住民の安全を確保できない状態での運転は許してはならないのは当然である。

5月13日、能登半島大地震後、初めての第42回口頭弁論がおこなわれた。法廷横の廊下には、傍聴希望者が長蛇の列をなした。午後3時開廷の15分前に、傍聴席の扉が開かれ、廷内にぞろぞろと入った。傍聴席は70席あり、あっという間に記者席(10席)も一般傍聴席も埋まってしまった。

やがて、昨年4月に、東京高裁に栄転した山門裁判官の後を継いだ土屋裁判官ら3人が着席し、証拠関係の確認をおこない、次回口頭弁論期日を10月31日午後2時と決めて、審理が始まった。

北野原告団長が立ち、レジュメに目を落としながら、訥々と話し始めた。北野さんは珠洲市在住であり、1月5日に一時帰宅した時の写真は無残な跡を残している。

珠洲市には1000KWの原発計画があり、たたかいの末、2003年に計画を撤回させた。建設予定地の震災以前と以後の写真を比べながら、いかに凄い隆起があったのかを印象づけた。もしも、珠洲原発が建てられていたら、1000KWの原発はこの地殻変動に耐えられるはずはなく、能登半島どころか、北陸・中部圏には人が住めなくなったであろう。北野さんは「かつて積極的に原発誘致に取り組んでいた住民も、珠洲に原発がなくてよかった!」と、住民の声を伝えている。

北野さんは志賀原発の設置許可申請書に添付された当時の能登半島の断層の所在を示す地図とその後続々と明らかになっていく断層が書き込まれた地図を見比べながら、志賀原発の設置計画そのもののずさんさを明らかにした。

さらに、論文「能登半島の海成段丘とその変形」(大田陽子・平川一臣、1979年)を引用して、78万年前から現代まで、能登半島が激しく隆起をくり返してきたことを確認し、能登半島に原発を建てることの非を明らかにした。

弁護団から、第57準備書面(元日の能登半島地震の激しい揺れ、大規模な隆起、原発周辺断層の見落とし・過小評価など)と第58準備書面(水戸地裁判決、避難計画、屋内退避、モニタリングポストの欠測、主要道路の通行止め、孤立集落の把握遅れなど)の要約陳述がおこなわれた。

最後に、弁護団長による意見陳述がおこなわれた。船舶安全法第1条には、「人命の安全を保持するために必要な施設をしなければ、これを航行の用に供することができない」と規定され、航空法第11条では、「航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない」と規定している。安全が確保されなければ、船も飛行機も運転してはならないと書かれているのだ。

だとすれば、原発でも、周辺住民の安全を確保できない状態での運転は許してはならないのは当然である。