今日は仕事のダンドリが狂いっぱなしでした。

妙に時間が空いたり、また逆に時間に追われたり、世の中、上手くいきません。

そこで何の脈絡もなく、これ聴きました――

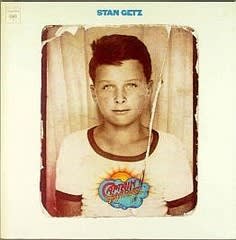

■Captain Marvel / Stan Getz (Columbia)

ジャスファンにとってはスタン・ゲッツの凄さ、素晴らしさは言わずもがなですが、その人生と人気は浮沈みが烈しいものでした。

若い頃から天才の名を欲しいままにして悪いクスリに溺れ、ボサノバで世界的に大ブレイクした後も、その悪癖から逃れることが出来ませんでした。しかも1960年代後半からは音楽性も迷い道……。

もちろんスタン・ゲッツは、何をやってもスタン・ゲッツなんですが、それを取り囲むのが現代音楽やソフトロック、さらには模擬新主流派であっては、ねぇ……。

で、その迷走する天才が息を吹き返したのが、このアルバムです。

しかしこれは、皆様が良くご存知のとおり、他人のフンドシという雰囲気が……。それは当時、世界的に大ヒットしていたチック・コリアの「リターン・トゥ・フォーエバー(ECM)」というアルバムに極めて近い内容でした。

録音は1972年3月3日、メンバーはスタン・ゲッツ(ts)、チック・コリア(key)、スタンリー・クラーク(b)、トニー・ウィリアムス(ds)、アイアート・モレイラ(per) という! つまりチック、スタンリー、アイアートが「リターン・トゥ・フォーエバー」からの客演です。

しかも演目までもが、カブっているのです。ちなみに「リターン・トゥ・フォーエバー」の録音日が同年2月2&3日というのも、意味深です。そこにはチック・コリアがスタン・ゲッツの昔の子分だったという因縁までもが含まれています。

そしてここでの演目が、チック・コリアの次のアルバム「ライト・アズ・ア・フェザー(Polydor)」で再演されるのですから、この3枚の作品は兄弟姉妹盤というわけですが、もちろんここでも「B-2」を除いて、全曲がチック・コリアによって書かれたものです――

A-1 La Fiesta

「リターン・トゥ・フォーエバー」の大団円になっていた永遠の名曲ですが、それをド頭に持って来て爆発的な演奏を聞かせるあたりに、親分スタン・ゲッツの意地と意気ごみが感じられます。

そしてここでのミソが、トニー・ウィリアムスのビシバシ煩いドラムス! 「リターン・トゥ・フォーエバー」ではアイアート・モレイラがキメまくりのタイコを担当していましたから、その人がパーカーションに専念している分、ここでの爆発力は否が応でも強烈です。

もちろんスタンリー・クラークの超絶技巧、チック・コリアのスパニッシュモードは全開! しかし、ここはやっぱり、スタン・ゲッツの爆裂テナーサックスでしょう♪ 何時もよりも野太いフレーズと音色で迫っていますし、なんか脂っこいというか、執念深い感じ……!

ですからチック・コリアがエレピで奮闘するのですが、何故か、録音レベルが低めにミックスされているのが??? しかしここでボリュームを上げると、後が地獄です。スタン・ゲッツが再び、でかい音で吹きまくりですからねぇ♪

A-2 500 Miles High

チック・コリアの次回作「ライト・アズ・ア・フェザー」の中核となった名曲です。もちろん独自のラテンモードで演奏されていますが、ここでは、より一層のロック的なアプローチが顕著で、それはトニー・ウィリアムスの存在ゆえでしょうか?

スタンリー・クラークのベースも素晴らしいクルーヴを発散させています。

肝心のスタン・ゲッツも大奮戦していますが、リズム隊の新しいノリが目立っています。

A-3 Captain Marvel

これも前述の「ライト・アズ・ア・フェザー」で再演されるラテンモードの名曲ですが、スタン・ゲッツは真摯に演奏に取り組み、苦しんでいるのかもしれません。

しかしリズム隊は最高ですねぇ~♪ 演奏そのものを楽しんでいる雰囲気で、リーダーが少し、哀れかも……。

B-1 Times Lie

ワルツ~4ビート系のノリにラテンビートが入ってくるという、なかなか凝った展開です。もちろんチック・コリアの世界が全開していますが、それを強引に自分のペースに引っ張り込むスタン・ゲッツは、流石の貫禄を聴かせてくれます。

しかし前半の楽しさが後半には疲れに変わるという……。

B-2 Lish Life

これだけはデューク・エリント楽団のヒット曲のカバーです。

つまりジャズスタンダートということで、スタン・ゲッツのテナーサックスに和みます。ただし演奏時間が短いのが残念……。

ちなみに現行CDにはロングバージョンが収録されているらしいのですが、私は持っていないので、ご容赦願います。

B-3 Day Waves

擬似ボサノバの幻想曲なので、これも和みます。

しかしスタン・ゲッツはヤル気満々というか、時折、烈しいテンションで攻め込んできますので、油断なりません。

ということで、なかなか凄い内容の作品なんですが、惜しむらくは、チック・コリアのパートが低い録音レペルになっていることです。と言うか、逆にスタン・ゲッツの音が大き過ぎるのでしょうか……?

メジャーレーベルらしからぬバランスの悪い録音で、もしかすると意図的なのかもしれませんが……。

とにかくスタン・ゲッツは、これによって本格的にジャズ界最前線に復帰したように思います。この後はベテラン達との共演や自己のバンドでの活動をバランス良く続けていくのです。

実際、当時は、このバンドメンバーと巡業もやっていましたし、そのライブを元にしたアルバムも発売されています。

そして私は、このアルバムのリミックス&リマスター、さらに残されたライブ音源の集大成を熱望しているのでした。