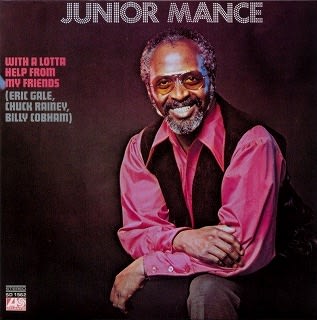

■With A Lotta Help My Friends / Junior Mance (Atlantic)

所詮は個人芸がウリと言っては失礼かもしれませんが、それゆえにジャズの世界では、そこに参加しているメンバーの魅力に惹きつけられて演奏を聴いてみようというリスナーの姿勢があることは確かでしょう。

例えば本日ご紹介するジュニア・マンスのアルバムは、サイケおやじにとっては、まさにそうした1枚でした。

なにしろジュニア・マンス(p) を支える参加メンバーがエリック・ゲイル(g)、チャック・レイニー(el-b)、ビリー・コブハム(ds) という、後にフュージョンと称されたクロスオーバーな面々でしたからねぇ~♪

しかも制作発売されたのが1970年ということは、ソウルジャズが真っ盛りの時期でしたから、これはもう、サイケおやじの最も好む音がテンコ盛り! そう確信して針を落としてみれば、やっぱり、その通りの演奏が徹底的に楽しめました♪♪~♪

A-1 Thank You

ド頭から、いきなりスライの曲が演じられるという仕掛けが、もうニクイばかり!

ビリー・コブハムとチャック・レイニーが作り出す、なかなか重心の低いブラックビートが実に粘っこく、後のメロウなサウンドを知っていれば、アッと驚くディストーションなギターを響かせるエリック・ゲイルの意外性も圧巻でしょう。

いゃ~、もう、この3人の存在だけで、サイケおやじは歓喜悶絶のソウルグルーヴにシビレまくりです。

とにかく蠢くチャック・レイニーのベース、シンプルにしてタイトなビリー・コブハムのドラミング、多重録音で左右から対峙するエリック・ゲイルのギターが、この演奏の完全なる主役で、なんとリーダーのジュニア・マンスは、テーマをちょいとフェイクした後は伴奏に徹するというあたりが、アルバム&曲タイトルどおりの潔さかもしれません。

A-2 Never Say Now

R&B歌謡の人気者たるパーシー・メイフィールドのブルースな佳曲ですから、ジュニア・マンスにとっては十八番の展開がじっくりと楽しめます。

それはハードなピアノタッチでネチネチとしたフレーズを積み重ねるという、まさにハードバップのソウルジャズ的な解釈に結実し、またエリック・ゲイルのブルージーっていうんでしょうか、如何にも「らしい」ギターが続けば、正統派ジャズファンも満足する演奏に仕上がっていると思います。

A-3 Don't Rush Us

そしてA面の締め括りとなるのが、メンバーの共作というよりも、ほとんどソウルビートのジャムセッションという強烈な演奏です。

特にビシバシにハッスルしたビリー・コブハムのドラミングは、隙あらばエグイばかりのツッコミを入れてきますし、地を這う大蛇の如きチャック・レイニーのペースが、時には例の速射砲フレーズを撒き散らし、当然ながらエリック・ゲイルのギターはハードなリズムカッティングと熱いブルースを描きます。

そしてもちろん、ジュニア・マンスのピアノはゴスペルソウルのファンキー味が全開!

あぁ、何度聴いても、全身の血が沸騰逆流させられますねぇ~♪

もう、この1曲だけで、このアルバムが作られた意義を痛感させられるほどですよ♪♪~♪

B-1 Well I'll Be White Black

こうして熱い気分に満たされ、レコードをB面にひっくり返して最初に遭遇するのが、ビリー・コブハムが書いたニューソウルな隠れ名曲で、ほとんどブラックムービーのサントラ音源の如き味わいが最高です。

そしてジュニア・マンスのピアノが心置きなくスイングしているのも流石! もちろんそれはソウル&ゴスペル味が濃厚な脂っこいものですから、たまりませんねぇ~♪

B-2 Home Groovin'

そして唐突な前曲のエンディングがさらに効果的な、このカントリー&ゴスペルな名演がスタートします。

ゆったりとしたソウルビートを従え、曲調にジャストミートする泣きのフレーズを積み重ねるジュニア・マンスの上手さは絶品ですし、続くエリック・ゲイルのギターが、これまたせつなく泣きますよ♪♪~♪

あぁ、本当にソウルジャズって、最高~~~♪

B-3 Spinning Wheel

ご存じ、ブラスロックの大御所たるBS&Tがリアルタイムで大ヒットさせていた名曲のカパーなんですが、ジュニア・マンス以下の面々は、如何にもジャズっほいアレンジを使いながら、実に楽しく聴かせてくれます。

しかし、それは決してスマートでも洒脱でもなく、あくまでもハードなソウルジャズ魂を全開させた演奏で、チャック・レイニーのマシンガンベースが堪能出来ますし、ビリー・コブハムのドラミングはビシバシと炸裂し、エリック・ゲイルのギターカッティングは強烈無比!

そこで転がりまくるジュニア・マンスのピアノは、言わずもがなの暑苦しさです。

B-4 Don't Cha Hear Me Callin' To Ya

確かウイントン・ケリーも演じていたような記憶がある、実に親しみ易いソウルジャズ曲なんですが、やはりチャック・レイニー&ビリー・コブハムのコンビは侮れません。ジュニア・マンスのピアノは絶好調の名演と断言致しますが、ど~してもサイケおやじの耳はベースとドラムスに惹きつけられてしまうんですよねぇ~♪

こうした、きっちり纏まった演奏の中にも、個人技の自己主張が楽しめるところに、ジャズの面白みがあるんじゃないでしょうか?

ということで、演奏の雰囲気やスタイルから、このアルバムセッションを認められないファンも確かに存在していますし、同時期のジャズ喫茶でも無視されていたと思しきアルバムです。

しかし既に述べたように、ソウルジャズとしては濃厚なアドリブと個人技の充実によって、極みつきの人気盤であることも確かです。

例えばビリー・コブハムにしても、後年の超絶テクニックを象徴する千手観音ドラミングというよりは、タイトなリズム&ビートを大切にした直截的なスタイルが、ブリブリに蠢くチャック・レイニーのエレキベースにはジャストミートしていますし、エリック・ゲイルの予想外にツッコミ気味のギターソロやエグイばかりのコードカッティングも、軟弱なムードをブッ飛ばしたポイントでしょう。

そして主役のジュニア・マンスが、十八番の積み重ねるゴスペルピアノを、これまでの4ビート以外のところでも爆発させたのは、大正解!

実はこの時期のジュニア・マンスは、チェンバロを弾いたり、コーラスやオーケストラとの共演を目論んだり、ちょいとフラフラしたレコードを作っていた印象なんですが、サイケおやじにしても後追いで聴いた中では、このアルバムが最高のお気に入りです。

ただし残念ながら、1970年代前半は健康問題等々から半分はリタイア状態……。

個人的には、もっとこの路線を継続して欲しかったと思うのですが、一応のカムバック後はハードバップリバイバルを演じているのは、悔しいところです。

まあ、それも時代の流れでしょうねぇ。

ご存じのように、ジュニア・マンスにはモダンジャズのピアノトリオ盤としては決定的な名作「ジュニア(Verve)」を筆頭に、凄いアルバムがどっさりあるわけですから、今となっては本日ご紹介の1枚なんか、全くの異端作なんでしょうか……。

しかしジュニア・マンスがやっている事は、そんなに変っていないと思うんですよねぇ。

その意味でソウルジャズがど真ん中の共演者3人に偏って聴くのも、間違いではないでしょう。

これからそうした分野に興味の抱かれる皆様にも、なかなかオススメのアルバムです。