両国界隈散策の後、久しぶりに神田・お茶の水界隈を散策してきました。

神田川に架かる万世橋からは、旧万世橋駅跡の赤レンガの高架下に商業施設の「マーチエキュート神田万世橋」の光景が見られ、高架の上にJR中央線が走って歴史観ある光景が見られました。

旧万世橋駅は、明治時代から戦中時代に使われた駅で、中央線の終始点のターミナル駅で、この日は、「マーチエキュート万世橋」は、休館日でしたが、内部には博物館や商業施設もあり、橋の親柱などレトロな煉瓦造りの景観が見られます。

万世橋の横のエキュート入口には、当時交通博物館だった頃に、新幹線車両が展示されていた場所で、地面のプレートには、新幹線のレール跡が保存されています。

エキュート万世橋の入口からは、閉ざされていましたが、ホームへ上る階段などの遺構も見られます。

昌平橋の付近には、総武線の架道橋や神田川橋梁、聖橋など神田川に架かる多くの橋の風貌が見られ、見逃せない風景が見られました。

昌平橋近くの湯島聖堂の昌平坂には、築地塀に囲まれた光景が見られます。

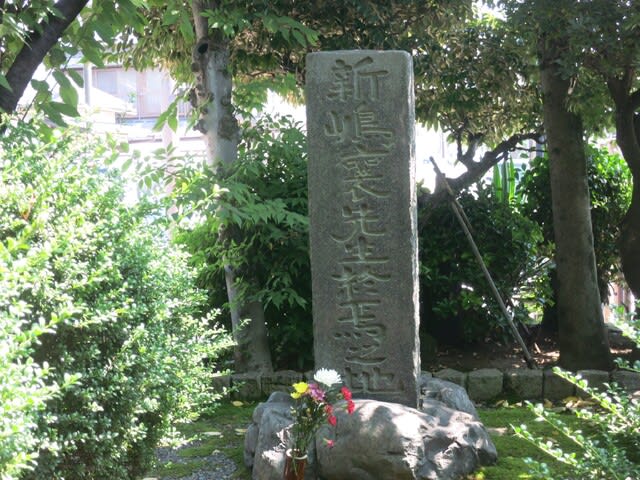

湯島聖堂は、孔子を祀る廟堂で、境内には多くの仰高門や入徳門、杏壇門など多くの御門や大成殿が大木の樹林に囲まれて、「聖堂」にふさわしい聖なる雰囲気に包まれていました。

仰高門を入った奥には、孔子銅像が立ち、50年前に建てられた世界最大の銅像となっているようです。

大成殿(孔子廟)は、この日は閉館となっていましたが、入母屋造りの建物で、殿内には孔子像や孟子などの賢人が祀られています。

大成殿の大屋根には、素晴らしいシャチホコ(鬼口頭)や狛犬の独特のデザインの飾りが飾られ、

「杏壇門」の扉には紋様が飾られています。

湯島聖堂から、お茶の水駅の反対側にあるニコライ聖堂へ向かう、「聖橋」は、二つの聖堂を挟む橋で、「聖橋(ヒジリバシ)」と名付けられているようです。

ニコライ堂(東京復活大聖堂)もこの日は、閉鎖されていましたが、聖堂は、聖ニコライが建てた日本ハリスト正教会の大聖堂で、日本で最古のビザンテイン様式の教会建築の異国情緒の景観が見られます。

久しぶりに快晴の神田お茶の水付近の名所の歴史探訪しながらのぶら散歩でした。