富士宮本宮浅間神社を散策の後、三島市の富士見ポイントのスカイウオーク(大吊橋)を散策してきました。

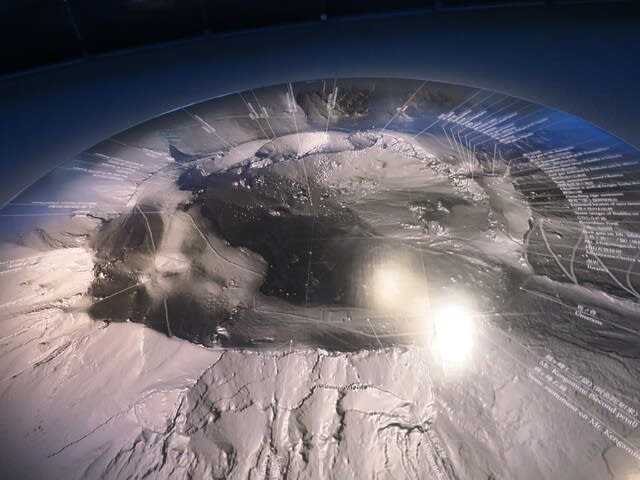

この日は快晴でしたので、スカイウオークでは、富士山や駿河湾を望める絶景ポイントとなっており、日本一長い大吊橋から富士山が望みながら空中散歩気分を堪能していました。

吊り橋前のフォトスポットでは、白富士ではありませんでしたが、雲を抱くような富士山が望め多くの観光客で長い行列が出来て、人気スポットとなっていました。

約400mの日本最長の吊橋は歩行者専用で、歩道幅1.6mの幅のウオーキングロードからは、大富士や、駿河湾、伊豆の山々が折り重なって大パノラマの絶景が見られました。

ウオークロードからは、ロープをつなぐ大金具も見られ、日本一の吊り橋の想像を超える姿が見られました。

橋の中央の最高点70mからは、揺れる橋下にジップスライド乗り場へ向かう長い坂道や新緑の渓流が望めて、空中散歩しているようなスカイウオークの景観が見られました。

橋の中央からの望む大富士と駿河湾や伊豆半島を望む光景

橋を渡った先には、橋脚の主塔44mと400mの橋を支える14本のメインケーブルを固定するアンカレッジも見られます。

アンカレッジの上の展望テラスからは、高さ44mの主塔(メインタワー)とメインケーブルの光景

吊り橋を渡った北エリアの山中には、樹上アスレチックなどのアドベンチャーコースやKicoroの森の散策路があり、多くの家族連れなどでチャレンジを楽しむ家族連れで大賑わいとなっていました。

散策路には、森のキャラクターの「キコロ」やハナの飾り、恐竜モデルなどが飾られて森の樹海を楽しめる空間となっていました。

北エリアの展望デッキからは、大吊橋と樹海、駿河湾のパノラマ風景も見られました。

北エリアから南エリアへ向かう橋上からは、往復560mの長いロングジップ・スライドに乗って空中を滑り渡る光景も見られ、鳥が飛んでいるような姿が見られます。

復路のゴール地点から望むメインタワー頂部の姿

南エリアの展望テラスから望む大吊橋と富士山の光景

スカイガーデンでは、お土産コーナーやお休みコーナーとなっていて、地産の栗などが展示されていました。

富士山の絶景を見ながら大吊橋の空中散歩やアドベンチャーコースの雰囲気を楽しんでいました。

レ

レ