滋賀県大津市堅田を歩く

・堅田 「湖族の郷」 中世自治都市・

今日も県の専門員さんのご案内で

♪ Kennyの滋賀から情報発信 ♪

(この日記の掲載期間:4月19日~4月25日、2013)

今回の日記は琵琶湖の一番狭い所に位置する

堅田の町が昔、湖上輸送での特権で大いに栄え、

独特の町を形成していたと云うお話です。それだ

けにやはり騒動もありました。

有名な堅田の浮御堂(満月寺)から琵琶湖の対岸を望む

(正面に 近江富士、三上山 が小さく写っています)

へー、そうなんや:堅田にそんな歴史が!

でも難しいので観光パンフレットから、で(失礼します)

今回の話題:以下引用です:

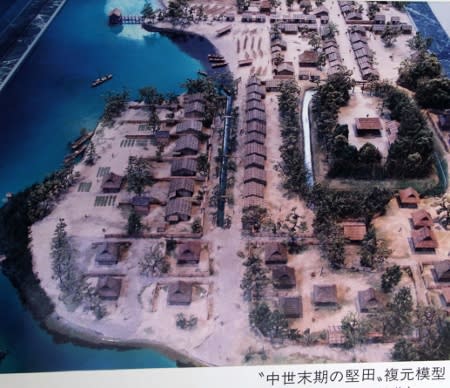

中世末期(1500年~1600年頃?)の堅田の町(模型)

堅田は、琵琶湖のもっとも狭い場所に位置してい

ます。琵琶湖を行き来する船はここを通らなければ

ならず、堅田は湖上交通を掌握する重要拠点で

した。そうした地理的な特性から、堅田の住人は様

々な湖上特権を有しており、「諸浦の親郷」と呼ば

れるような突出した地位と、その特権に裏付けら

れた自治を実現していました。

船着場(船入)跡から琵琶湖対岸を望む

(この堅田町と対岸の守山市は 琵琶湖でも最も狭い所です)

引用の続き:

堅田の町は、内湖と琵琶湖によって全体を大きく囲わ

れるとともに、その内部が堀割と街路で細かく区画さ

れていました。また、琵琶湖に面して船入も数ヶ所確

認できます。こうした堀割は自治を守るための防御機

能と湖上水運の機能とを合わせ持ったものといえるで

しょう。

今日の話題、堅田町の地図 (クリックで拡大)

今回の探索は(以下も当日のレジュメからの引用)

現在も 堅田の地には堀割や船入の痕跡が随所に

残っており、湖岸の自治都市堅田のかつての景観を

うかがうことができます。今回の講座では、大津市歴

史博物館学芸員の案内で堅田の町を訪ね、現地に

残る遺構をたどります。

各探索地のルート地図 (クリックで拡大)

以下の記載は私 Kennyの言葉、理解です

当時、つまり信長、秀吉の時代のもっと前から、琵琶

湖は北国からの物資を南の京都や大坂(阪)へ運ぶ

物流の主要ルートでした。

本論からは逸れますが、北から南への物流は、琵琶

湖のルートだけではなくてあの北前船も広く日本海を

下関まで荷を運び往復で商いをしていましたね。

また私の故郷、塩津(しおつ、でっせー)、から丸子船

も大津に荷を運んでいましたが、その琵琶湖、湖上輸

送でのお話です。

神田神社

下鴨神社や山門(比叡山)との繋がり:

公の湖に利権や通行料なんてものがなんであるのか

ではあるけれども、兎に角突出した地位とその特権

を地の利で得た(失礼な表現をお許し頂くとして)湖上輸送

にちょっかいを出して、加茂御祖(みおや:下鴨神社)

との繋がり(御厨:みくりやとして)で権利を保証(魚類

などの御膳料を献上して)されて しかし、しっかりとし

た秩序を守り、自治都市を築いて大いに発展した、と

云うことが堅田湖族の大筋だと思います。湖族と云っ

ても決して海賊ではありません。

一方、この地は強大な延暦寺の寺領であり山門の支

配下にありました。

伊豆神社

神社の敷地にある堀割

そこで 関連する遺跡を探索してきました:

ここまでの記載は堅田の歴史のほんのお上っ面です。

この歴史の纏わる神社が、お寺が、また騒動もありま

した。以下に当日頂いた資料にあります用語の幾つ

かを上げておきます。殆どはネットで検索できます。

船入跡

いつの時代に築いたものか石垣が今も残っています。

神田神社、伊豆神社、祥瑞寺、本福寺、

堅田藩陣屋跡、加茂御祖(下鴨神社)の御廚、

船入跡、堅田関、堅田大責(おおぜめ)、上乗

権、漁場権、番頭、殿原衆、全人衆(まろうど)

門人(まうと)

用語説明(主催者のレジュメより)

(クリックで拡大します)

なお、下段に「堅田大責」のみ触れておきます

本福寺

祥瑞寺

その内の一つ堅田大責について

応仁2年(1468)、室町幕府が延暦寺に命じて

堅田を攻撃させた事件です。将軍足利義政の花の

御所再建用材に海賊をかけたとして勃発しました。

また背景には一向宗徒(団結と布教)との対立です。

先にこのブログで取り上げたお向かいの守山市での

金森騒動の時代で、真宗と天台宗はこの琵琶湖の

湖上輸送においても争いの舞台となっていたのです。

この大責で殿原衆、全人衆など堅田は沖の島に逃

れますが多額の礼銭、礼物を山門に上納して還往し

ます。そして廃塵に帰した堅田を短期間で復興します。

「湖族の郷」にある解説パネル

(クリックで拡大します)

湖族の郷

この館には今日のお話の詳細がより一層理解でき

る写真やパネルが掲げられていました。とっても助

かりました。浮御堂のすぐ近くです。上に掲げたルー

ト図にも記載されています。

堅田藩陣屋跡

この陣屋は、堅田湖族とは直接の関係はなく後の時代の陣屋

で、コース途中での見学ポイントです。

お断りとお礼(ブログ管理者、Kenny):

*本講座の掲載、レジュメの引用は主催者の了解を頂

いております。湖族の郷の解説パネルの撮影、掲載

についてもご好意を頂きました。お礼申し上げます。

*今回の話題は私にとって全く基礎知識は持たずに講

座に参加し、感想日記として掲載しております。内容

には聞き違い、勘違い、知識不足から間違いや表現

の正確性にも問題があるかも知れませんが、どうか

素人の日記とご容赦ください。

今日もご覧くださいましてありがとうございました

違う観点からのご説明に、いろいろ関心の波紋がひろがります。

ありがとうございます。

堅田復元模型が「湖族の郷」に展示されていたのですか。

当日、解散後に入館しなかったので・・・・残念!

模型の右手木々と堀に囲まれているのは、伊豆神社(堅田大宮)でしょうか?

当日の講座聴講と現地探訪を、自分なりに復習してみて、さらに改めてKennyさんのブログを拝見して、やはりいくつかの疑問というか関心事が残ります。

1.船入跡には立派な石垣があったが、あれは何時頃からの築造なのだろうか?

2.加茂御祖社(下鴨神社)の御厨であることと、延暦寺の山門領に組み込まれるということとの関係はどうなのか? 両者はある時点以降併存していたのか、ある段階で支配関係が切り替わり、御厨ではなくなったのだろうか? 山門領となったのは何時頃からなのか?

講義とレジュメから、堅田・真野が日吉大社の勢力圏外であった故に、伊豆・神田系神社の創建により独自性を築き、また加茂御祖社の御厨となることで、自治権を形成して行ったと理解しました。延暦寺の山門領としての位置づけについては、私はレジュメ記載の範囲では明確には理解できませんでした。(当日の講義を聞き漏らしていたのかも知れません。)

『県史滋賀県の歴史』(畑中他共著・山川出版社)には、「堅田は山門領であったが、馬場の道場(のちの本福寺)の法住は蓮如の父存如の時代すでに真宗に帰依しており・・・」(p130)という記述があります。復習段階で知ったことですが。

3.堅田の自治都市機能はいつまで続いたのか?

堅田藩の陣屋がこの地に作られたのは、元禄11年(1698)に掘田正高が転封によりこの地に来て初代藩主になったことによると、説明板に記されていました。それまでは、自治都市として存続していたのでしょうかね。もっと以前に自治都市ではなくなっていたのか・・・・どうなんだろう。

こんな関心事が私のペンディングになっています。ひょっとしたら、「湖族の郷」に入館していたら、解決出来ていたのかもしれません。

そういう意味で、浮御堂も境内と御堂そのものを拝観をしていないので、再訪して確かめる価値がありそうですねえ。

レジュメのタイトルは「湖賊の自治都市 堅田」でした。中世の堅田衆と呼ばれた人々は、海賊的要素を持ち合わせていたのではないでしょうか。湖上権として「上乗」権を行使したということは、反面それに随わない船は妨害する、攻めるという行動に出たのではないかと思います。

「本福寺旧記」を種本として、吉川英治の『新平家物語』は小説にこんな一節を書いているようです。「堅田という土地は古くから湖賊の庄といわれている。もとより表面はみな商家や農夫や船子などを渡世としているがすべて湖賊であるという。・・・」(『滋賀県の歴史』(原田・渡辺共著・山川出版)p113)

水上勉の『湖笛』という小説を読んだときも、たしか堅田衆を湖賊、水軍的な描写をしていたように記憶します。

勿論、これら作品はフィクションの世界ですが、それなりの情報を踏まえているのではないかなと思っています。

堅田復元模型は「湖族の郷」に展示されているのではなくて観光案内にある写真の引用です。

石垣は当時のものか後で積まれた(こちらだと思います)ものなのか。ただ船入の為のものだと勝手な判断です。

その他、頂いた情報に関しては以降の課題にと思っています。

滋賀にはまだまだこのような歴史が各所にあるんでしょうね、淡海の城友の会に期待しています。

ご自分で撮られたのかと、早とちりしてました!

湖族の大筋を知り、生活手段を築いていった様子に、数知れない力が注がれたことを感じます。歴史の中には、お寺や神社との繋がりが沢あるのですね。

近江八景の浮御堂、滋賀の誇りですね。

まあ、間違いもあるとは思いますが、後日テストがあるわけでなし、疲れたら止めて横にあるギターを語り弾き。「盆がきたとてないうれしかろう・・・♪」。いい曲です。これはクラッシックギターでしっとりと弾きます。(と偉そうなことを・・・)

ところとが、土塁・堀切見たとてないうれしかろう・・・♪ なんてブログを編集していて被ります

新調のクラッシックギター、楽しんで(苦労も)おられるようですね。私も今曲を15に増やして毎日一回は繰り返しています。