熊野古道、聖地熊野

番外編

あと少し記録しておきたくって

今回の内容もNHKの番組からの引用です: 感謝

先に「大辺路」を歩いて、聖地熊野をもっと知りたく

熊野古道世界遺産登録15周年記念番組

NHK「紀の国スペシャル」から

先にこのブログで、そのー1からー5と、熊野古道と大辺路について

その大半を「NHKブラタモリ」からの引用で備忘録としてUPしました

が、今回更に上述の特別番組がありました。そこで知ったことをもう

少し記録しておきたく。

NHK放送番組画面より

(以下の映像も全てNHKの放送画面からの引用です)

熊野が聖地、先ずは上皇の頻繁な参詣があった

上皇の参詣を促す、そこには山伏などの古の働きがあった(先のブログ

で取上げました) 上皇といえども神仏の力をも頼る不安定な時代故か。

熊野比丘尼(くまのびくに)

もう一つのこのNHKの番組では熊野比丘尼が全国を歩き熊野の教え

を広めたと。

熊野比丘尼 曼荼羅の一部分 上皇の参詣

熊野比丘尼の活動の様子でしょうか

那智参詣曼荼羅 熊野比丘尼が持ち歩いた

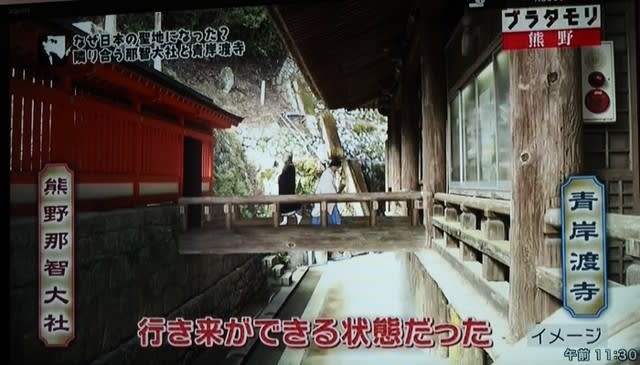

神仏習合

更に信仰を集めた大きな要因に、仏教の渡来があります。熊野はそれを

排除するのではなく、仏教を一体のものとして融合し身分の上下、男も

女も、富める者もそうでない者も分け隔てなく受け入れた事です。

熊野本宮の曼荼羅

神仏習合、この曼荼羅に現れています。 阿弥陀如来は熊野本宮大社

の神様が、千手観音は熊野那智大社の神様が、薬師如来は熊野速玉

大社の神様がそれぞれの姿を変えたものだと。

庶民も参詣を

これらのことを背景に鎌倉、室町時代には上皇など貴族や皇族だけ

ではなく武士や庶民までもが三山詣でをするようになった。

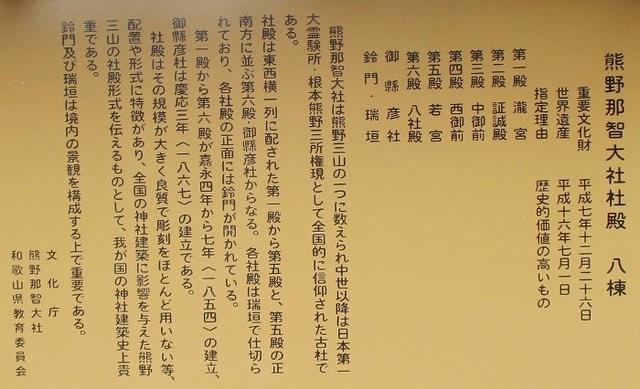

三山にはそれぞれの大社の神様が祀られている!

三つの神社は11世紀ころに熊野三山としてひとつのまとまりにな

りました。これがそれぞれの大社の神様が祀られている背景です。

熊野本宮大社

夫須美(ふすみ) 家津御子(けつみこ) 熊野速玉(くまのはやたま)

大社の一つ熊野本宮大社は創建から今年で2051年目だそうですよ。

ちなみに、一番新しい熊野那智大社でも1700年の歴史があると。

ところでこの本宮大社は元々大斎原(おおゆのはら)にあったが明治の

大洪水で神社が流され、残った社殿と共に現在の場所に移築された

そうです。

三つの神社が密接に関係していたことを表しています

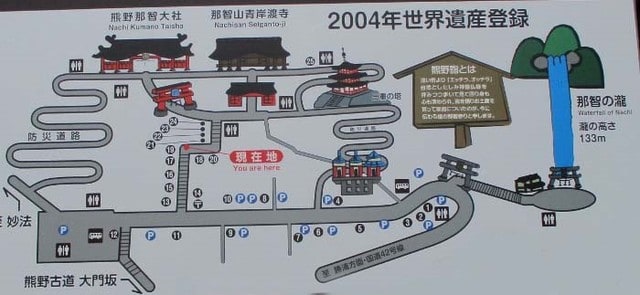

三山のご神体

熊野本宮大社:熊野川 熊野那智大社:滝 熊野速玉大社:コトビキ岩

那智の滝: ご神体を表すのがこの鳥居です。 この先に滝はあるが社殿などはないですね

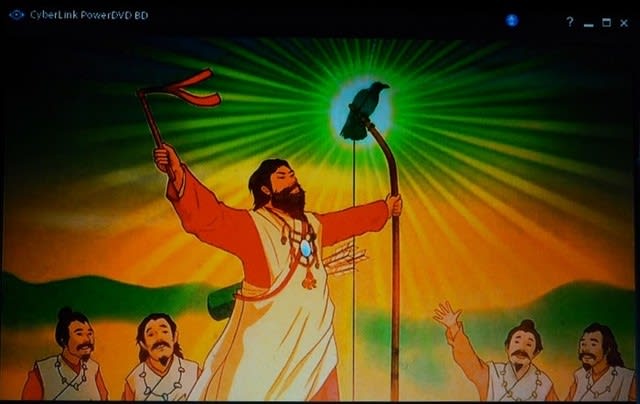

最後に伝説を、八咫烏

熊野三山を歩くと八咫烏がつきものだそうで、私が訪ねた那智大社

でも八咫烏が語られていました。

八咫烏は、日本書紀・古事記の「神武東征」という物語に登場。

神武天皇が、宮崎県(日向)から奈良県(橿原)に都を移し、大和

朝廷を開いて初代天皇に即位するまでを描いた物語です。神

武天皇が熊野に到着された時、神の使者である八咫烏が奈良

まで道案内をしたというエピソードから、熊野三山に共通する

「導きの神鳥」として信仰されるようになりました。

(熊野本宮大社のHPより)

JFAのシンボルマークは

「ボールをゴールに導く」 の願望からだそうですね

よみがえりの聖地

熊野三山の神秘性はますます高まり、平安時代の末には 「浄土

への入り口」 として多くの皇族や貴族がお参りするようになった。

浄土へお参りし、帰ってくるということは、死と再生を意味します。

そのため熊野三山は「よみがえりの聖地」として、今なお多くの人

々の信仰を集めています。

熊野本宮大社のHPからの引用ですが、この一文で「なぜ熊野は

日本の聖地に」の背景が理解できたように思います。

NHKに感謝: 今回も記載内容のすべてを放送番組から引用さ

せて頂きました。これらの放送を通して聖地熊野

を知ることが出来ました。

お断り: 記載内容に関しては私の聞き違い、解釈の間違い箇所が多々

有るかも 知れません。 素人の忘備録、日記とご容赦ください。

今日もご覧くださいましてありがとうございました (6月14日、19 UP)

いつもご訪問くださる皆様へ

これから先、しばらくの間ブログの更新はありません。

この6回の順次更新で時間を取ってしまいましてね(笑)

ありがとうございます