火の国の 枯れ野に舞う 百済像

400の騎兵を帰した後、聖武はひたすら琵琶湖東岸を南下し、山背を目指します。まさにも目途通過していきます。その最後の宿泊地ではないかというのが禾津の頓宮ですが、果たしてどうでしょうか?

大津市教育委員会の吉水さんの見解です。

禾津頓宮(滋賀県大津市) 大津市教育委員会 吉水 眞彦

天平十二年十二月、聖武天皇の「東国行幸」は、近江国へ入り、横川、犬上、蒲生、野洲に次いで禾津頓宮に宿泊しました。天皇はここの仮宮に十二月十一日から十四日まで三泊四日で滞在し、十三日には天智天皇勅願の志賀山寺に参詣し、近江の郡司に位を一級宛賜与しました。

このように近江でもっとも長く滞在した「禾津頓宮」は果たしてどこに存在したのでしょうか。

〔1〕膳所城下町遺跡の発掘調査

禾津(粟津)は、その地名から大津市粟津を中心に膳所から石山付近までの範囲のことと思われ、禾津頓宮跡や、壬申の乱に登場する粟津市や粟津岡は漠然とこの範囲のいずれかに所在していたと考えられてきました。その中で故西田弘さんは相模町地先で採集された軒瓦が平城京跡出土軒丸瓦と酷似しているものとみなされ、今までに唯一この地点が「禾津頓宮跡」と推定されてきました。

ところが2002年の夏、相模町地先から北東約300mにある県立膳所高校の改築に伴い滋賀県教育委員会が発掘調査したところ、膳所城の城下町遺構の下層において、偶然にも白鳳期から奈良時代の遺構が発見されました。遺構は三時期のものがあり、一は白鳳期の七世紀第4四半期の竪穴住居、二は奈良時代前半の八世紀第2四半期の大型掘立柱建物SB1、三は奈良時代の八世紀後半の掘立柱建物SB2・SB3と区画溝です。このうち、禾津頓宮跡とみられているのは二の大型掘立柱建物SB1です。東西七間(二〇・八m)、南北四間(一一・九m)の南北に廂が付く二面廂建物で、床面積が広く、柱間は十尺(約三m)の等しい長さを測り、約一・六m四方の大きな柱穴と直径約四〇㎝の太い柱痕跡をもつものです。この建物に類似したものは、京都府木津川市恭仁宮内裏東地区掘立柱建物SB5507をはじめ、宮殿や平城宮内の官衙正殿、平城京内の貴族邸宅の正殿などに数例があります。またこの建物は格式が高く宮殿クラスの規模や構造をもち、建築後その役割を終えてただちに解体撤去された可能性が高い「非恒常的施設」と意義づけられています。このような宮殿クラスの建物を粟津周辺で探索してみますと、近江大津宮・保良宮・近江国庁・志賀郡衙・禾津頓宮などを候補として掲げることができます。しかし、これまでの調査研究の成果や今回検出された遺構の年代観などから「禾津頓宮跡」とする考え方が最も妥当であり、聖武天皇の恭仁宮内裏東地区の中心建物と規模や構造が似通っている点などからも相応しいと思われます。

「禾津頓宮跡」の発見は、聖武天皇の「東国行幸」の足跡を具体的に示すとともに、「彷徨五年」といった負のイメージとは逆に綿密に計画されたものとみなすことができ、また頓宮といえども宮殿クラスの建物の造営を可能にする権威・権力の一端をうかがうことができました。

〔2〕奈良時代の大津

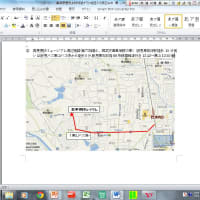

禾津頓宮はなぜ旧滋賀郡のこの地点(膳所二丁目)に造営されたのでしょうか。まず、奈良時代の交通路の面からみてみましょう。陸上交通の官道である東山道ルートには二説あります。①は平城京―木津川右岸―宇治―山科―逢坂―保良宮・国昌寺―勢多橋―近江国庁へ至るルート、②は平城京―木津川右岸―城陽市市辺―大津市大石―瀬田川東岸―勢多橋―近江国庁へ至るルートです。①は藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱で仲麻呂が採った経路でわざわざ遠回りしています。『続日本紀』天平宝字八年九月条で孝謙上皇・淳仁天皇の征伐軍が「直取田原道」と近道を表現しているとの理由で館野和巳氏説、②の宇治田原道を東山道とする足利健亮氏説のことです。

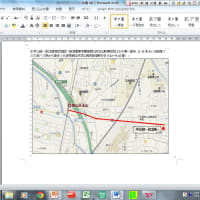

ちなみに、壬申の乱の交戦時の勢多橋(第1橋)や聖武天皇が「東国行幸」で渡った勢多橋(第2橋)は、現在の瀬田唐橋の下流約八〇mの川底において橋脚台遺構が見つかっています(図3)。

湖上交通の面では、大津宮期の大津(港湾施設)は西大津に、奈良時代の大津は粟津にもとめられます。

また山背(城)でもみられる縦横の道路の方向が南北の方位に従う.畿内型地割りが顕著に残っているのは大津市穴太以南から石山付近一部は瀬田の近江国庁付近までです。この範囲の遺跡のうち、平城宮・京跡出土軒瓦と酷似した軒丸瓦・軒平瓦を出土する遺跡は、膳所城下町遺跡(禾津頓宮跡)・相模町地先・石山国分遺跡(保良宮

跡)・近江国庁跡・大津廃寺です。特に平城宮第Ⅳ期(七五七~七六九年)の複弁八葉蓮華文軒丸瓦(6235B)や均整唐草文軒平瓦(6763A)にみられます。す

なわち七世紀後半から八・九世紀にかけて畿内色豊かな文化が栄ていたようです。天智天皇勅願の崇福寺は、日本最古の官営山寺で志賀山寺とも呼ばれ、鎌倉時代初期まで梵釈寺とともに法灯を保っていました。崇福寺跡出土軒瓦と大津廃寺のものを比較すると酷似していることが分かり、前者を山寺、後者を本寺とするような密接な関係であったことも推定されます。

このように琵琶湖西岸から瀬田川西岸地域は、平城京の色濃い文化が繁栄し、館野氏説の東山道も通過していました。平城宮・京出土型式軒瓦は勢多橋を境に西岸地域が東岸に比べて圧倒的に多いという特徴がみられます。『続日本紀』天平宝字五年十月二十八日条には、保良宮を北京とし、都に近い二郡(滋賀・栗太郡)を畿県としています。つまり、近江国の中枢的な郡として扱われており、この地域は畿外・東国にあっても畿内の顔をした特別区であったと考えられます。また琵琶湖から瀬田川へ流入するように西岸の地形も東西から南北へと屈曲する地点、すなわち陸上・湖上交通の要衝に「禾津頓宮」は造営され、東国行幸の目的には交通の要衝の視察もあったものと考えられます。

「聖武天皇東国行幸都市交流サミット」資料集ご希望の方は残部わずかですがお送り致します。私の所までメールでご住所などをお知らせ下さい。

拙句を少し

霜月四日 憎悪の連鎖 絶てる日へ

(しもつきよか にくしみのれんさ たてるひへ)

アメリカでオバマ大統領が誕生した日に、9.11からイラクへと憎しみの連鎖が止まらないことに対する危惧が、ひょっとして止まるのではないかという期待を込めて歌いました。比叡山延暦寺の新天台座主半田孝淳師の「憎しみには徳で応えよ」というお言葉をも思い起こしながら詠みました。20081104

多事争論 語る人逝き 枯野の国

(たじそうろん かたるひとゆき こやのくに)

昨日筑紫哲也さんが亡くなりました。とても悲しい思いに包まれました。ジャーナリズムがどんどん後退する中、筋を通した方が、テレビからまた消えてゆくのが残念でなりません。太平洋戦争が侵略ではないなどと言う人物が「空軍」を統率し,防衛大臣の指示も聞かずに居直り続け、言いたいことを言って「退職」をする現実に背筋が寒くならない国民が多いのだとすれば、この国が枯れ野となる日もそう遠くないのでは、と思わざるを得ません。体制に迎合しないジャーナリストを失った悲しみは深く、憂えは大きくなるばかりです。20081107

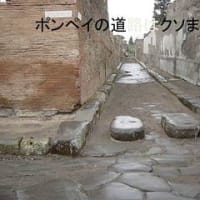

火の国の 枯れ野に舞う 百済像

(ひのくにの かれのにまう くだらぞう)

昨日近くのスーパーに夕食の食材を求めに買い物に行きました。こんにゃくや豆腐を袋に詰める手をふと止めると、そこに「火の国一句募集」というポスターがありました。もちろん応募はしませんが、そこでふと思い浮かんだのが一昨日のニュースで流れていた鞠智城での百済仏の発見でした。そこで一句詠んだものがこれです。昨年、熊本大学に集中講義に参りました。その折り、鞠智城に御案内いただきました。とても見応えのある整備がなされ、鞠智城を造った(造らされた)百済人の姿を思いジーンと来るものがありました。その時の思いが百済像と重なりました。20081108

400の騎兵を帰した後、聖武はひたすら琵琶湖東岸を南下し、山背を目指します。まさにも目途通過していきます。その最後の宿泊地ではないかというのが禾津の頓宮ですが、果たしてどうでしょうか?

大津市教育委員会の吉水さんの見解です。

禾津頓宮(滋賀県大津市) 大津市教育委員会 吉水 眞彦

天平十二年十二月、聖武天皇の「東国行幸」は、近江国へ入り、横川、犬上、蒲生、野洲に次いで禾津頓宮に宿泊しました。天皇はここの仮宮に十二月十一日から十四日まで三泊四日で滞在し、十三日には天智天皇勅願の志賀山寺に参詣し、近江の郡司に位を一級宛賜与しました。

このように近江でもっとも長く滞在した「禾津頓宮」は果たしてどこに存在したのでしょうか。

〔1〕膳所城下町遺跡の発掘調査

禾津(粟津)は、その地名から大津市粟津を中心に膳所から石山付近までの範囲のことと思われ、禾津頓宮跡や、壬申の乱に登場する粟津市や粟津岡は漠然とこの範囲のいずれかに所在していたと考えられてきました。その中で故西田弘さんは相模町地先で採集された軒瓦が平城京跡出土軒丸瓦と酷似しているものとみなされ、今までに唯一この地点が「禾津頓宮跡」と推定されてきました。

ところが2002年の夏、相模町地先から北東約300mにある県立膳所高校の改築に伴い滋賀県教育委員会が発掘調査したところ、膳所城の城下町遺構の下層において、偶然にも白鳳期から奈良時代の遺構が発見されました。遺構は三時期のものがあり、一は白鳳期の七世紀第4四半期の竪穴住居、二は奈良時代前半の八世紀第2四半期の大型掘立柱建物SB1、三は奈良時代の八世紀後半の掘立柱建物SB2・SB3と区画溝です。このうち、禾津頓宮跡とみられているのは二の大型掘立柱建物SB1です。東西七間(二〇・八m)、南北四間(一一・九m)の南北に廂が付く二面廂建物で、床面積が広く、柱間は十尺(約三m)の等しい長さを測り、約一・六m四方の大きな柱穴と直径約四〇㎝の太い柱痕跡をもつものです。この建物に類似したものは、京都府木津川市恭仁宮内裏東地区掘立柱建物SB5507をはじめ、宮殿や平城宮内の官衙正殿、平城京内の貴族邸宅の正殿などに数例があります。またこの建物は格式が高く宮殿クラスの規模や構造をもち、建築後その役割を終えてただちに解体撤去された可能性が高い「非恒常的施設」と意義づけられています。このような宮殿クラスの建物を粟津周辺で探索してみますと、近江大津宮・保良宮・近江国庁・志賀郡衙・禾津頓宮などを候補として掲げることができます。しかし、これまでの調査研究の成果や今回検出された遺構の年代観などから「禾津頓宮跡」とする考え方が最も妥当であり、聖武天皇の恭仁宮内裏東地区の中心建物と規模や構造が似通っている点などからも相応しいと思われます。

「禾津頓宮跡」の発見は、聖武天皇の「東国行幸」の足跡を具体的に示すとともに、「彷徨五年」といった負のイメージとは逆に綿密に計画されたものとみなすことができ、また頓宮といえども宮殿クラスの建物の造営を可能にする権威・権力の一端をうかがうことができました。

〔2〕奈良時代の大津

禾津頓宮はなぜ旧滋賀郡のこの地点(膳所二丁目)に造営されたのでしょうか。まず、奈良時代の交通路の面からみてみましょう。陸上交通の官道である東山道ルートには二説あります。①は平城京―木津川右岸―宇治―山科―逢坂―保良宮・国昌寺―勢多橋―近江国庁へ至るルート、②は平城京―木津川右岸―城陽市市辺―大津市大石―瀬田川東岸―勢多橋―近江国庁へ至るルートです。①は藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱で仲麻呂が採った経路でわざわざ遠回りしています。『続日本紀』天平宝字八年九月条で孝謙上皇・淳仁天皇の征伐軍が「直取田原道」と近道を表現しているとの理由で館野和巳氏説、②の宇治田原道を東山道とする足利健亮氏説のことです。

ちなみに、壬申の乱の交戦時の勢多橋(第1橋)や聖武天皇が「東国行幸」で渡った勢多橋(第2橋)は、現在の瀬田唐橋の下流約八〇mの川底において橋脚台遺構が見つかっています(図3)。

湖上交通の面では、大津宮期の大津(港湾施設)は西大津に、奈良時代の大津は粟津にもとめられます。

また山背(城)でもみられる縦横の道路の方向が南北の方位に従う.畿内型地割りが顕著に残っているのは大津市穴太以南から石山付近一部は瀬田の近江国庁付近までです。この範囲の遺跡のうち、平城宮・京跡出土軒瓦と酷似した軒丸瓦・軒平瓦を出土する遺跡は、膳所城下町遺跡(禾津頓宮跡)・相模町地先・石山国分遺跡(保良宮

跡)・近江国庁跡・大津廃寺です。特に平城宮第Ⅳ期(七五七~七六九年)の複弁八葉蓮華文軒丸瓦(6235B)や均整唐草文軒平瓦(6763A)にみられます。す

なわち七世紀後半から八・九世紀にかけて畿内色豊かな文化が栄ていたようです。天智天皇勅願の崇福寺は、日本最古の官営山寺で志賀山寺とも呼ばれ、鎌倉時代初期まで梵釈寺とともに法灯を保っていました。崇福寺跡出土軒瓦と大津廃寺のものを比較すると酷似していることが分かり、前者を山寺、後者を本寺とするような密接な関係であったことも推定されます。

このように琵琶湖西岸から瀬田川西岸地域は、平城京の色濃い文化が繁栄し、館野氏説の東山道も通過していました。平城宮・京出土型式軒瓦は勢多橋を境に西岸地域が東岸に比べて圧倒的に多いという特徴がみられます。『続日本紀』天平宝字五年十月二十八日条には、保良宮を北京とし、都に近い二郡(滋賀・栗太郡)を畿県としています。つまり、近江国の中枢的な郡として扱われており、この地域は畿外・東国にあっても畿内の顔をした特別区であったと考えられます。また琵琶湖から瀬田川へ流入するように西岸の地形も東西から南北へと屈曲する地点、すなわち陸上・湖上交通の要衝に「禾津頓宮」は造営され、東国行幸の目的には交通の要衝の視察もあったものと考えられます。

「聖武天皇東国行幸都市交流サミット」資料集ご希望の方は残部わずかですがお送り致します。私の所までメールでご住所などをお知らせ下さい。

拙句を少し

霜月四日 憎悪の連鎖 絶てる日へ

(しもつきよか にくしみのれんさ たてるひへ)

アメリカでオバマ大統領が誕生した日に、9.11からイラクへと憎しみの連鎖が止まらないことに対する危惧が、ひょっとして止まるのではないかという期待を込めて歌いました。比叡山延暦寺の新天台座主半田孝淳師の「憎しみには徳で応えよ」というお言葉をも思い起こしながら詠みました。20081104

多事争論 語る人逝き 枯野の国

(たじそうろん かたるひとゆき こやのくに)

昨日筑紫哲也さんが亡くなりました。とても悲しい思いに包まれました。ジャーナリズムがどんどん後退する中、筋を通した方が、テレビからまた消えてゆくのが残念でなりません。太平洋戦争が侵略ではないなどと言う人物が「空軍」を統率し,防衛大臣の指示も聞かずに居直り続け、言いたいことを言って「退職」をする現実に背筋が寒くならない国民が多いのだとすれば、この国が枯れ野となる日もそう遠くないのでは、と思わざるを得ません。体制に迎合しないジャーナリストを失った悲しみは深く、憂えは大きくなるばかりです。20081107

火の国の 枯れ野に舞う 百済像

(ひのくにの かれのにまう くだらぞう)

昨日近くのスーパーに夕食の食材を求めに買い物に行きました。こんにゃくや豆腐を袋に詰める手をふと止めると、そこに「火の国一句募集」というポスターがありました。もちろん応募はしませんが、そこでふと思い浮かんだのが一昨日のニュースで流れていた鞠智城での百済仏の発見でした。そこで一句詠んだものがこれです。昨年、熊本大学に集中講義に参りました。その折り、鞠智城に御案内いただきました。とても見応えのある整備がなされ、鞠智城を造った(造らされた)百済人の姿を思いジーンと来るものがありました。その時の思いが百済像と重なりました。20081108