天台宗別格本山、龍谷山水間寺(みずまでら・以下「水間寺」)です。貝塚市水間にあります。天平年間(729年~749年)に、聖武天皇の勅願により行基が開いた寺院だといわれています。貝塚寺内から水間寺へ参詣するのため、多くの人に利用されてきたのが水間街道でした。水間街道は、また、大阪府の中部地域と貝塚寺内を結ぶ物資輸送のための道としても利用されて来ました。この日は水間街道とほぼ並行して走る水間鉄道水間線(以下「水間線」)の駅も訪ねながら、水間街道を歩いてきました。第1回として、水間寺から名越(なごせ)駅までをまとめてみました。

これは、水間寺の門前、厄除橋の前にあった案内図です。この日は、水間寺から、水間街道を図の右方向に向かって歩きました。

案内図の左方向を、水間寺の門前から撮影しました。水間街道は、水間寺から、さらに、近木(こぎ)川に沿って遡り葛城山頂に向かっていました。

厄除橋のすぐ脇にあった願掛け地蔵です。道中の無事を祈願してから出発しました。

すぐに、分岐点になります。左側の通りを進みます。

広い敷地に建つどっしりとしたお宅が続く道を下って行きます。

街道の右側のお宅の入口付近に、道標が見えました。正面に「道陸神社是より二十五町」、右側面に「大正六年三月建立」とありました。下部には「西出藤(以下埋没)、 濱出(以下埋没)」と刻まれています。道陸神社へ向かう参詣者のための道標のようです。道陸(どうろく)神社は、「道陸神を祭神とし、足の神として広く信仰されている神社で、この先の葛城山へ向かう登山道に鎮座」(貝塚市教育委員会の説明文)しているそうです。

その先の右側にある喫茶店の脇に「水間観音駅」「龍谷山水間寺」と書かれた道標がありました。「奥貝塚・水間まち並みづくり協議会」によって立てられたものでした。ここで右折すると水間線の水間観音駅に行くことができます。まっすぐ水間街道を進みます。

その先、「オークワ」というスーパーの看板が見えてくると、目の前に地蔵堂がありました。「三ツ松辻堂地蔵尊 信者一同」がお祀りしている地蔵堂のようです。右側の道を進みます。

その先で、国道170号線(大阪外環状線)に突き当たります。高架下をくぐって進みます。

高架をくぐると、スーパーに隣接した民家の敷地に突き当たります。右に迂回して進みます。

その先で、木造ののこぎり屋根の工場のような建物が残っていました。写真は少し先から振り返って撮影したものです。被災されたようで、屋根の部分をシートで覆った痛々しい姿です。この先の街道沿いにも被災された家屋が点在していました。この付近に水間線の三ヶ山口(みけやまぐち)駅があるはずです。平成21(2009)年に、それまでの「みかやまぐち」駅から変更されたそうです。駅の東700メートルぐらいにある三ヶ山町から命名されたそうです。

その先を右折します。水間線の貝塚駅行きの電車が通過していきました。水間線は、大正15(1926)年1月30日に、名越駅から水間観音駅(当時は「水間駅」)間が開通して、貝塚駅~水間観音駅間の全線が開業しました。単線ですが、電化路線です。

三ヶ山口駅は、名越駅・水間駅(現水間観音駅)間の開業からかなり遅れ、昭和35(1960)年に開業しました。駅員のいない無人駅です。水間線は、終起点となる貝塚駅と水間観音駅以外は無人駅になっています。踏切の向こう側、貝塚駅方面に向かって右側に1面1線のホームが見えました。踏切を渡り右折して進みます。通勤通学に利用されている人の自転車が並ぶ先にホームがありました。水間観音駅との距離は400メートルだそうです。

三ヶ山口駅のホームに入ります。ホームへの入口方面を振り返って撮影しました。改札口がそのまま残されていました。青を基調にした駅は、水間線の各駅に共通するものでした。

水間街道に戻って、先に進みます。街道の両側に、かつての農村集落をしのばせる豪壮なお宅が続いています。

通りの右前のお宅と街道の間に、石碑らしいものが見えました。

「八丁」と刻まれています。街道に一町(約108メートル)ごとに置かれていた「丁石」のようです。

さらに進みます。交差点の右側に「松本」と書かれた看板が見えます。ここを右に進むと、三ツ松1号踏切があります。この日歩いた貝塚市中部の地域は、明治22(1889)年に、大阪府南郡(当時)内の水間村、三ツ松村、森村、名越村と清児村が合併して南郡木島(きしま)村となりました。その後、昭和10(1935)年に、当時の泉南郡貝塚町に編入されたそうです。合併前の村名が、並行して走る水間線の駅名に、今も残っています。三ツ松(みつまつ)駅もその一つです。

三ツ松1号踏切から見た三ツ松駅です。この駅は、名越駅・水間駅間が開業したときに設置されました。貝塚方面に向かって左側に1面1線のホームが見えます。三ツ松1号踏切からホームに上がっていく構造です。

ホームに入りました。駅名標です。どの駅もこのスタイルで統一されています。三ツ松駅は、三ヶ山口駅から400メートルのところにありました。

街道に戻ります。このあたりもかつての雰囲気を残す通りになっていました。通りの左側に見えるお宅の向かい側のブロック塀の角に祠が見えました。

これが、その祠にあった地蔵尊像です。赤い布に覆われていて見えないのですが、道標の役割もある地蔵だそうです。

20メートルぐらい先の左側に木島小学校の敷地がありました。小学校の向い側、右側には三ツ松町会館。祭礼の飾り付けがなされています。

三ツ松町会館の先で、街道は右と左にゆるやかにカーブします。やがて、街道の右側に、水間線森駅の青いベンチとホームの上屋が見えました。

その先に青い幌のついたお店、東神セキュリティがありました。この前で右折して森駅に向かいます。名越8号踏切を渡った先にヤマサキストアが見えました。森駅は、名越駅・水間駅が開業したときに設置されました。

森駅へは、ヤマサキストアの前を右折してホームに向かうことになります。森駅にはホームの裏に駐輪場が整備されていましたので、ゆったりとした雰囲気です。ホームに上り切ったところに、かつての改札口の一部が残っていました。この駅も1面1線のホームが貝塚方面に向かって右側にありました。三ツ松駅から400メートルのところに設置されています。

自動販売機、ベンチ、掲示物、ホームの様子も、他の水間線の駅と同じような雰囲気でした。

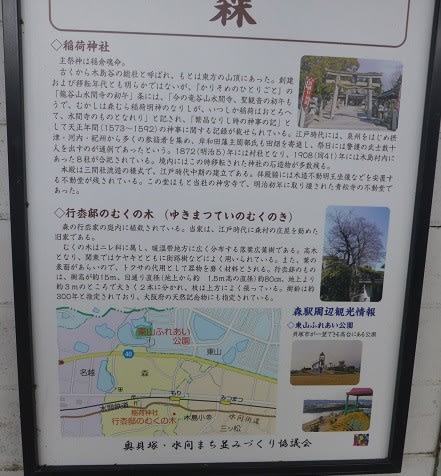

ホームにあった掲示物です。駅名のところが欠けていますが、森駅のものです。奥貝塚・水間まち並みづくり協議会が作成された沿線のガイドです。

その中にあった、水間街道のルートマップです。水間街道を歩くのに、大変参考になりました。

水間街道に戻りました。貝塚方面に向かって歩きます。その先で桝形に入ります。左に曲がり、次に右に曲がります。その後は直線のコースになりました。水間線の名越(なごせ)駅までの中間地点に入りました。

右側に森稲荷神社がありました。「古くから木島谷の総社と呼ばれていたが、創建、移転の年代は不明。江戸時代には岸和田藩主、岡部氏が田畑を寄進した」、「明治5(1972)年に村社となり、明治41(1908)年に木島村内の8社が合祀された」と境内にあった「案内」には書かれていました。なお、水間線の森駅は、当初の計画では、ここ森稲荷神社付近に設置される予定だったそうですが、水間線の創設者の親族の方が住んでおられたということで、現在地に変更して設置されたそうです。

現在の三間社流造りの社殿は、江戸時代中期の建設とされています。祭礼の前の時期でしたので、地元の人々が、準備のために慌ただしく立ち働いておられました。

境内にあった不動堂です。不動堂は、神仏習合の時代、稲荷神社の社僧(神宮寺)であった青松寺の一部だったそうです。元禄年間(1688年~1704年)には、真言宗仁和寺の末寺で、岸和田藩の庇護を受けて整備されたそうです。ここにあった鐘堂(17世紀の末の建設)は、昭和24(1949)年に貝塚寺内の中心、願泉寺に移され、平成5(1993)年、国の重要文化財に指定されたそうです。

街道に戻り貝塚方面に向かって進みます。のこぎり屋根の工場の跡が残っていました。こちらは被災を免れたようです。

かつての雰囲気を残す通りを、次の水間線名越駅に向かって歩きます。このあたりから、再び建坪の広い民家が続くようになりました。

やがて、名越1号踏切を渡ります。踏切の左側に名越駅がありました。水間線唯一の行き違いができるホームがある駅です。

踏切を渡った向こう側を左折して進みます。たくさんの自転車が並ぶ中をホームに向かいます。敷石のある構内踏切を渡ってホームに出ました。大正14(1925)年に水間線が開業したときから、現在の水間観音駅まで延伸開業するまでの約1ヶ月間、終着駅になっていました。

水間観音駅側からホームに入ります。正面左側の1番ホームは貝塚方面行きの乗車口が、右側の2番ホームは水間観音駅行きの乗車口があります。水間線の電車はこの駅で行き違いをしています。森駅から1.1km。水間線の最長区間になっています。

電車が入ってきました。グリーンのラインの貝塚駅行きの1005号車と1006号車の2両編成とオレンジのラインの1007号車と1008号車の2両編成の交換です。いずれも、平成2(1990)年に、水間線が電圧を1500ボルトに昇圧したとき、東急電鉄から転籍してきた車両です。

ホームにあった奥貝塚・水間まち並みづくり協議会が作成されたルートマップです。名越駅の名越1号踏切を渡った水間街道は、この後、少しづつ水間線から離れて貝塚寺内へ向かって行きます。

水間街道を歩く旅の第1回は、名越駅でひとまず終わりました。

かつての雰囲気を残す懐かしい家並みを見ながら、歴史を訪ねる旅になりました。