龍谷山水間寺への参詣の道として、また、大阪府中部と貝塚寺内を結ぶ物資輸送の道として、多くの人に利用されてきた水間街道。水間寺から、並行して走る水間鉄道水間線(以下「水間線」)の駅に立ち寄りながら歩いています。

水間線と水間街道が交差する水間線の名越1号踏切です。線路の先の駅は名越(なごせ)駅です。前回は、水間寺からここまで歩いてきました(「水間街道を歩く(1)~水間寺から名越駅まで~」2018年10月8日の日記)。この日は、名越駅から終点の紀州街道西町交差点まで歩くことにしていました。

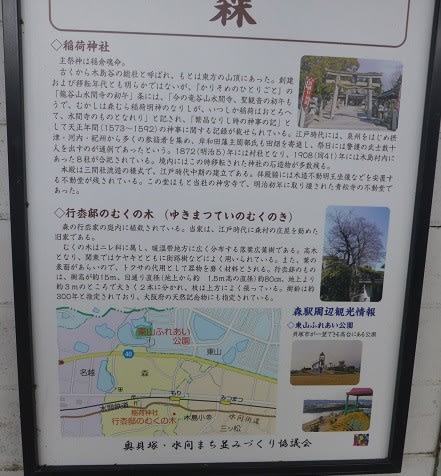

名越駅にあった、「奥貝塚・水間まち並みづくり協議会」の方がつくられたマップです。水間街道が水間線と交差する名越1号踏切から、マップの右から左に向かって、水間街道を歩きます。

住宅地が続く通りの右側に、ブロック塀に囲まれるように地蔵の祠がありました。前を白い布で覆われていましたが、岸和田へ向かう道の分岐点を表す道標の役割もあったようです。

その先はかつての街道の雰囲気を残す通りになります。左側に白壁の土蔵のあるお宅があります。鉄工所の看板が架かっています。

その手前を左折し、塀に沿って進みます。行き違いがやっとできるぐらいの細い路地のような通りです。

清児(せちご)1号踏切に出ました。踏切の手前を右折して進みます。

その先に清児駅の1面1線のホームがありました。ホームの入口にかつての改札口の名残りがありました。ホームは貝塚駅に向かって右側にあります。名越駅から400メートルのところに置かれていました。かつて、この駅から犬鳴(泉佐野市)・和歌山県の粉河町(こかわ町・現・紀の川市)に向かう路線を延長する計画がありました。一部区間で工事に着工しましたが、資金不足のため立ち消えになったということです。

水間街道に戻りました。先ほどの鉄工所の看板のあたりから、街道を歩きます。この清児駅の周辺は、かつての街道の雰囲気を伝えてくれる通りになっています。すぐに通りの左側に祠がありました。

祠を水間寺方面に振り返って撮影しました。写真の右側のお宅と街道の間にあります。左側には米穀店のなまこ壁が見えます。地蔵菩薩像は前を布で覆われていますが、道標の役割も担っていたものなのでしょう。

右前方に「ゆ」と書かれた大きな看板が見えました。「清児の湯」です。街道はその先で、大阪府道40号(岸和田牛滝山貝塚線)と斜めに交差します。直進します。

府道40号を渡って正面の通りに入ります。その先で、左カーブが始まるところに地蔵の祠がありました。

地蔵堂から50メートルぐらい、街道の左側に「麻生中町会館入口→」という看板が見えました。

次の右に入る通りの角に石柱がありました。ブロック塀の陰にあったので、見逃してしまいそうでした。「廿七丁」と刻まれています。丁石でした。向きから考えて「水間へ向かって27丁」を示しているようです。

その先の道路の分岐点に二つの石碑があります。石碑の左側を進みます。

前の通りの向こう側に「ダイハツ」の看板がありました。大阪府道30号(小栗街道・熊野街道)の麻生中(あそなか)交差点です。ここで左折します。

左側に関西自動車学校、右側に「とりあえず吾平」、その先の「キリン堂」を見ながら進みます。

10分ぐらいで、石才交差点、その先に海塚(うみつか)9号踏切がありました。右側の赤い屋根のお宅の前にタバコの自動販売機があります。

光線のため見えにくいのですが、水間線石才(いしざい)駅です。地元の人は「いっさい」と呼んでいるそうです。タバコの自動販売機の前から1面1線のホームに上がっていきます。この駅も、名越駅や清児駅と同じく大正14(1925)年に開業しました。清児駅から800メートルのところにありました。

石才交差点に向かって引き返します。歩いてきたキリン堂の隣にある損保の代理店の看板がある建物のところで左折します。

右側にキリン堂の駐車場、左側に損保代理店の看板のある建物の間を進みます。その先で、左右の通り、かつての熊野街道(小栗街道)に合流します。左折して進みます。

その先に地蔵堂がありました。左側に向かうのが熊野街道(小栗街道)。水間街道は右に向かって進んで行きます。中には2体の地蔵菩薩像が祀られています。前面が赤い布で覆われているのでよく読めませんが、通りの分岐点にある地蔵像ですので、道標の役割もあったはずです。

地蔵堂から100メートルぐらいで、「マツゲン」の赤い看板が見えるようになりました。

「マツゲン」付近で貝塚港に向かう道路に合流し、右方向に歩きます。前方にJR阪和線のアンダークロスが見えます。

アンダークロスを過ぎると右側に、貝塚市消防本部があります。消防車も並んでいます。消防本部の先は海塚大池です。左側には・・・

茅葺き屋根の母家と長屋風の建物がある旧家がありました。水間街道で初めて見た茅葺きのお宅でした。

茅葺き屋根のお宅を過ぎた辺りから、貝塚港に向かう道から離れ、ヤシキ産業の看板の右側の道に入り、海塚大池の堰堤を歩くことになります。

海塚大池の端近くに、地蔵堂がありました。

コンクリート造り、緑のブリキ屋根の地蔵堂です。地蔵菩薩は、やはり前を布で覆われています。近くの階段を下り、地蔵堂の裏にある通りを進みます。

その先で、国道26号(第2阪和国道)にぶつかります。ここから、水間線の近義の里(こぎのさと)駅を訪ねることにしました。

国道26号の側線を進みます。15分ぐらい歩くと行き止まりになります、そこを左折しました。

左折すると、飲食店が並んでいます。「酔泉」の看板の先で右折します。

右折すると、海塚4号踏切とホームが見えました。水間線の近義の里駅です。「近義の里」という駅名は、古代この地を支配していた有力者の名前から命名されたといわれています。現在は、貝塚市鳥羽地内にある駅です。踏切を渡ってUターンしてホームに入る構造になっています。住宅地の中にある駅という雰囲気を持つ駅です。この駅は、水間線で最も遅く、昭和44(1969)年に開業した駅です。石才駅から800メートルのところに設置されています。

来た道を引き返し、国道26号の高架下に戻ります。ここは、鳥羽交差点です。ここからは、貝塚港に向かう通り(西町海塚麻生中線)を進みます。

すぐに鳥羽西交差点。先に水間線の貝塚市役所前駅を訪ねることにして、交差点を左折します。

10分ぐらいで海塚3号踏切に着きました。右側は貝塚高等学校の校舎です。左側に、貝塚市役所前駅がありました。

ホームに上がりました。他の駅と同じように、青を基調とした駅になっています。この駅は昭和42(1967)年に開業しました。近義の里駅から400メートルのところにあります。周辺には、市役所の他、教育庁舎、保健福祉合同庁舎、市立図書館、総合体育館などの官公庁が集中しています。

海塚3号踏切から貝塚駅方面の線路を撮影しました。線路はこの先で右にカーブして南海本線と並行して進み、貝塚駅に入っていきます。

鳥羽西交差点に戻りました。貝塚港に向かって右側にあるキャンディハウスの脇の道に入ります。

キャンディハウスの脇の道に入ります。

キャンディハウスの裏の通りを左折します。今は住宅地になっている街道を進みます。

やがて、貝塚港に向かう通りに合流します。

そのまま斜めに横断し、一方通行になっている道を反対に入っていきます。前方に創価学会の建物が見えました。

前方に貝塚西出クリニックの建物が見えてきます。昭和産業駐車場の手前を右に入っていきます。

海塚一丁目の通りです。雰囲気のある通りになっています。広い敷地に母家、土蔵などがあるお宅が並んでいます。一方で、住む人がいなくなり崩壊寸前のお宅もありました。清児地区以来の伝統的な建物が並ぶ地域になっています。

シートに覆われている被災されたお宅もありました。正面の通りが見えます。「鳴門鯛焼本舗」の看板が架かっています。

通りに出ました。左方向です。水間線の貝塚駅とその手前に水間鉄道のバスセンターの建物が見えます。

右に進むと、貝塚港に続く道にぶつかります。道路の向こう側に鳥貴族と書かれているビルが見えます。左折します。

目の前に南海電鉄の蛸地蔵7号踏切がありました。関西空港行きのラピートが通過していきました。

そこからまっすぐ貝塚港に向かって進みます。右側に感田神社や貝塚寺内の寺院を見ながら進みます。10分ぐらいで西町(にしちょう)交差点、水間街道のゴール地点に着きました。大阪市と和歌山市を結ぶ紀州街道(大阪府道204号)に合流します。水間寺に向かった多くの参詣者のスタート地点でした。

水間寺から、並行して走る水間線の駅も訪ねながら、水間街道を歩いてきました。水間街道のルートを確認しながら歩く旅になりました。途中にあったたくさんの地蔵像は、道標の役割も果たしていたはずですが、よく見えなかったのが残念でした。

水間線と水間街道が交差する水間線の名越1号踏切です。線路の先の駅は名越(なごせ)駅です。前回は、水間寺からここまで歩いてきました(「水間街道を歩く(1)~水間寺から名越駅まで~」2018年10月8日の日記)。この日は、名越駅から終点の紀州街道西町交差点まで歩くことにしていました。

名越駅にあった、「奥貝塚・水間まち並みづくり協議会」の方がつくられたマップです。水間街道が水間線と交差する名越1号踏切から、マップの右から左に向かって、水間街道を歩きます。

住宅地が続く通りの右側に、ブロック塀に囲まれるように地蔵の祠がありました。前を白い布で覆われていましたが、岸和田へ向かう道の分岐点を表す道標の役割もあったようです。

その先はかつての街道の雰囲気を残す通りになります。左側に白壁の土蔵のあるお宅があります。鉄工所の看板が架かっています。

その手前を左折し、塀に沿って進みます。行き違いがやっとできるぐらいの細い路地のような通りです。

清児(せちご)1号踏切に出ました。踏切の手前を右折して進みます。

その先に清児駅の1面1線のホームがありました。ホームの入口にかつての改札口の名残りがありました。ホームは貝塚駅に向かって右側にあります。名越駅から400メートルのところに置かれていました。かつて、この駅から犬鳴(泉佐野市)・和歌山県の粉河町(こかわ町・現・紀の川市)に向かう路線を延長する計画がありました。一部区間で工事に着工しましたが、資金不足のため立ち消えになったということです。

水間街道に戻りました。先ほどの鉄工所の看板のあたりから、街道を歩きます。この清児駅の周辺は、かつての街道の雰囲気を伝えてくれる通りになっています。すぐに通りの左側に祠がありました。

祠を水間寺方面に振り返って撮影しました。写真の右側のお宅と街道の間にあります。左側には米穀店のなまこ壁が見えます。地蔵菩薩像は前を布で覆われていますが、道標の役割も担っていたものなのでしょう。

右前方に「ゆ」と書かれた大きな看板が見えました。「清児の湯」です。街道はその先で、大阪府道40号(岸和田牛滝山貝塚線)と斜めに交差します。直進します。

府道40号を渡って正面の通りに入ります。その先で、左カーブが始まるところに地蔵の祠がありました。

地蔵堂から50メートルぐらい、街道の左側に「麻生中町会館入口→」という看板が見えました。

次の右に入る通りの角に石柱がありました。ブロック塀の陰にあったので、見逃してしまいそうでした。「廿七丁」と刻まれています。丁石でした。向きから考えて「水間へ向かって27丁」を示しているようです。

その先の道路の分岐点に二つの石碑があります。石碑の左側を進みます。

前の通りの向こう側に「ダイハツ」の看板がありました。大阪府道30号(小栗街道・熊野街道)の麻生中(あそなか)交差点です。ここで左折します。

左側に関西自動車学校、右側に「とりあえず吾平」、その先の「キリン堂」を見ながら進みます。

10分ぐらいで、石才交差点、その先に海塚(うみつか)9号踏切がありました。右側の赤い屋根のお宅の前にタバコの自動販売機があります。

光線のため見えにくいのですが、水間線石才(いしざい)駅です。地元の人は「いっさい」と呼んでいるそうです。タバコの自動販売機の前から1面1線のホームに上がっていきます。この駅も、名越駅や清児駅と同じく大正14(1925)年に開業しました。清児駅から800メートルのところにありました。

石才交差点に向かって引き返します。歩いてきたキリン堂の隣にある損保の代理店の看板がある建物のところで左折します。

右側にキリン堂の駐車場、左側に損保代理店の看板のある建物の間を進みます。その先で、左右の通り、かつての熊野街道(小栗街道)に合流します。左折して進みます。

その先に地蔵堂がありました。左側に向かうのが熊野街道(小栗街道)。水間街道は右に向かって進んで行きます。中には2体の地蔵菩薩像が祀られています。前面が赤い布で覆われているのでよく読めませんが、通りの分岐点にある地蔵像ですので、道標の役割もあったはずです。

地蔵堂から100メートルぐらいで、「マツゲン」の赤い看板が見えるようになりました。

「マツゲン」付近で貝塚港に向かう道路に合流し、右方向に歩きます。前方にJR阪和線のアンダークロスが見えます。

アンダークロスを過ぎると右側に、貝塚市消防本部があります。消防車も並んでいます。消防本部の先は海塚大池です。左側には・・・

茅葺き屋根の母家と長屋風の建物がある旧家がありました。水間街道で初めて見た茅葺きのお宅でした。

茅葺き屋根のお宅を過ぎた辺りから、貝塚港に向かう道から離れ、ヤシキ産業の看板の右側の道に入り、海塚大池の堰堤を歩くことになります。

海塚大池の端近くに、地蔵堂がありました。

コンクリート造り、緑のブリキ屋根の地蔵堂です。地蔵菩薩は、やはり前を布で覆われています。近くの階段を下り、地蔵堂の裏にある通りを進みます。

その先で、国道26号(第2阪和国道)にぶつかります。ここから、水間線の近義の里(こぎのさと)駅を訪ねることにしました。

国道26号の側線を進みます。15分ぐらい歩くと行き止まりになります、そこを左折しました。

左折すると、飲食店が並んでいます。「酔泉」の看板の先で右折します。

右折すると、海塚4号踏切とホームが見えました。水間線の近義の里駅です。「近義の里」という駅名は、古代この地を支配していた有力者の名前から命名されたといわれています。現在は、貝塚市鳥羽地内にある駅です。踏切を渡ってUターンしてホームに入る構造になっています。住宅地の中にある駅という雰囲気を持つ駅です。この駅は、水間線で最も遅く、昭和44(1969)年に開業した駅です。石才駅から800メートルのところに設置されています。

来た道を引き返し、国道26号の高架下に戻ります。ここは、鳥羽交差点です。ここからは、貝塚港に向かう通り(西町海塚麻生中線)を進みます。

すぐに鳥羽西交差点。先に水間線の貝塚市役所前駅を訪ねることにして、交差点を左折します。

10分ぐらいで海塚3号踏切に着きました。右側は貝塚高等学校の校舎です。左側に、貝塚市役所前駅がありました。

ホームに上がりました。他の駅と同じように、青を基調とした駅になっています。この駅は昭和42(1967)年に開業しました。近義の里駅から400メートルのところにあります。周辺には、市役所の他、教育庁舎、保健福祉合同庁舎、市立図書館、総合体育館などの官公庁が集中しています。

海塚3号踏切から貝塚駅方面の線路を撮影しました。線路はこの先で右にカーブして南海本線と並行して進み、貝塚駅に入っていきます。

鳥羽西交差点に戻りました。貝塚港に向かって右側にあるキャンディハウスの脇の道に入ります。

キャンディハウスの脇の道に入ります。

キャンディハウスの裏の通りを左折します。今は住宅地になっている街道を進みます。

やがて、貝塚港に向かう通りに合流します。

そのまま斜めに横断し、一方通行になっている道を反対に入っていきます。前方に創価学会の建物が見えました。

前方に貝塚西出クリニックの建物が見えてきます。昭和産業駐車場の手前を右に入っていきます。

海塚一丁目の通りです。雰囲気のある通りになっています。広い敷地に母家、土蔵などがあるお宅が並んでいます。一方で、住む人がいなくなり崩壊寸前のお宅もありました。清児地区以来の伝統的な建物が並ぶ地域になっています。

シートに覆われている被災されたお宅もありました。正面の通りが見えます。「鳴門鯛焼本舗」の看板が架かっています。

通りに出ました。左方向です。水間線の貝塚駅とその手前に水間鉄道のバスセンターの建物が見えます。

右に進むと、貝塚港に続く道にぶつかります。道路の向こう側に鳥貴族と書かれているビルが見えます。左折します。

目の前に南海電鉄の蛸地蔵7号踏切がありました。関西空港行きのラピートが通過していきました。

そこからまっすぐ貝塚港に向かって進みます。右側に感田神社や貝塚寺内の寺院を見ながら進みます。10分ぐらいで西町(にしちょう)交差点、水間街道のゴール地点に着きました。大阪市と和歌山市を結ぶ紀州街道(大阪府道204号)に合流します。水間寺に向かった多くの参詣者のスタート地点でした。

水間寺から、並行して走る水間線の駅も訪ねながら、水間街道を歩いてきました。水間街道のルートを確認しながら歩く旅になりました。途中にあったたくさんの地蔵像は、道標の役割も果たしていたはずですが、よく見えなかったのが残念でした。