和歌山港から出港する南海フェリーの「フェリーかつらぎ」(2,620トン)です。イエローの地にオレンジの2本のラインが鮮やかです。側面の”NANKAI”もどこか誇らしげです。全長108メートルで、8トントラック39台、旅客427人を輸送する能力を持っています。平成11(1999)年から就航しており、紀伊水道の対岸にある徳島港までを、約2時間で結んでいます。

電車が発着する南海電鉄和歌山港駅のホームから見た和歌山港の桟橋です。遠くて見えにくいのですが、「フェリーつるぎ」(2,604トン)が着岸しています。薄いグリーンの地にオレンジの2本のラインは「フェリーかつらぎ」と色こそ違いますが、同じデザインです。全長108メートルで、8トントラック39台、旅客427人を輸送することができます。同じ臼杵造船所で製造された姉妹船といっていい存在です。こちらは「フェリーかつらぎ」よりも2年早い、平成9(1997)年に就航していますが、2019年度末の新造船の導入により引退することになっています。現在、2隻のフェリーで1日9往復(深夜便の1往復は休航中)運行されています。

南海フェリーの和歌山・徳島航路は、”南海四国ライン”と呼ばれています。フェリーを運行している南海フェリーは、昭和50(1975)年に設立され、和歌山・小松島航路(和歌山港~小松島港間)の運行を引き継ぎました。そして、平成11(1999)年4月には航路を和歌山・徳島間に変更し、10月には「フェリーかつらぎ」を就航させました。昭和60(1985)年に、小松島港への旅客輸送を担っていた国鉄小松島線が廃止されるまでは、小松島側でも鉄道連絡線が運行されていました。写真は、南海フェリーの「南海四国ライン 和歌山港フェリーターミナル」です。乗船客は乗り場への連絡通路を通って、待合室の中にある乗船口に向かうようになっています。

南海本線の孝子(きょうし)駅から乗車した「普通車」(南海電鉄の普通列車の呼び方)が、終点の和歌山市駅に着きました。この日は、鉄道連絡線の和歌山港線和歌山港駅を訪ねることにしていました。

到着した和歌山市駅の「6番のりば」です。線路の先には車止めがあり、その先にある「7番のりば」にも電車が停車していました。この列車が和歌山港行きの電車でした。和歌山港線は、昭和31(1956)年5月に和歌山市駅~和歌山港駅(後の築港町駅)間、2.3kmが開通したことに始まります。そして、当時盛んだった木材輸送のため、昭和46(1971)年に水軒(すいけん)駅まで延伸開業(全長5.4km)されました。しかし、延伸開業したときには、木材輸送はすでにトラック輸送に切り替わっており、和歌山市駅から水軒駅にまで行く旅客列車は、朝夕2往復だけの運転でした。

和歌山港線は、平成13(2001)年からワンマン運転になっています。2251号車と2201号車の2両編成の電車が、単線・電化区間の和歌山港駅に向かって出発しました。和歌山港線が水軒駅まで開業したとき、和歌山港は現在地に移設され、合わせて現在地に和歌山港駅も移設されました。それに伴い、それまでの和歌山港駅は築港町駅に改称されることになりました。

平成17(2005)年5月に和歌山港駅~水軒駅間2.6kmが廃止され、11月には、途中駅だった久保町駅、築地橋駅、築港町駅も廃止されて、現在の和歌山港線になりました。

和歌山市駅からは2.8km。発車して5分ぐらいで、終点の和歌山港駅の海寄りの2番ホームに到着しました。線路の先に車止めが見えます。これを見ると、わずか2.8kmでしたが、遠くまでやってきたと感じてしまいます。この線路は、開業当初からここで行き止まりになっていました。

1面2線の島式の長いホームが広がっています。どっしりとしたホームの上屋も・・。ホームは地上3階部分にあります。改札口は階段を下った2階部分にあります。

山側の1番ホームの下には集落が広がっています。和歌山港駅のあるところは、和歌山市薬種畑だそうです。紀州和歌山藩の薬種畑があったところなのでしょうか?

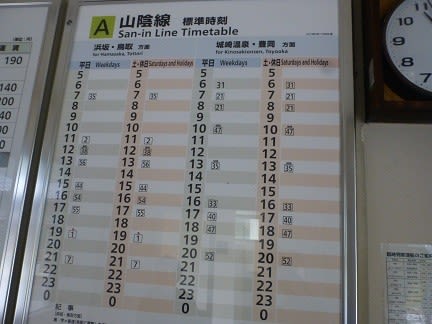

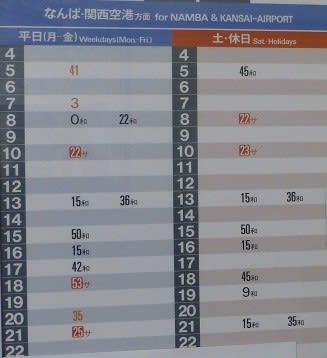

時刻表です。和歌山港線の電車は13本運行されています。特急”サザン”や急行も運行されていますが、和歌山市駅にはすべての列車が停止するようになっています。特急”サザン”に乗れば、和歌山港駅から65分でなんば駅に着くことができます。

ホームの和歌山市駅側です。乗車してきた2両編成の電車は、和歌山市駅に向かって出発して行きました。

ホームの和歌山市駅側の端から見た南海フェリーの「和歌山港フェリーターミナル」です。そこから港に向かって、連絡通路が延びているのが見えます。

3階のホームから降りて、2階の改札口を出ました。和歌山港駅は無人駅になっていますが、南海フェリーのスタッフが案内に立っておられます。この日は女性スタッフの方でした。

改札口の前にあった「案内」です。改札口を出た左側には地上に下りる階段があり、バス・タクシーのりばにつながっています。南海フェリーの乗船口へは、右側に向かって連絡通路を進んで行くことになります。

途中の窓から見えた連絡通路です。建物の2階部分に、フェリー乗り場に向かって設けられていました。

連絡通路を進みます。このあたりから、先ほどホームから見た「和歌山港フェリーターミナル」の裏側になります。

”動く歩道”も設置されていました。

その先が、旅客用の待合室です。中に乗船口もありました。また、トイレがあり、自動券売機、飲物の自動販売機、ベンチ、テレビが置かれています。徳島港まで、2,000円でした。この日は平日の午後でしたが、20人ぐらいの方が、”フェリーかつらぎ”の乗船を待っておられました。旅客は減少傾向にあり、特に、平成10(1998)年の明石海峡大橋の開通以後は、旅客の落ち込みが激しくなったそうです。

”フェリーかつらぎ”の出帆を見ようと、待合室のエレベーターで地上に下りました。しばらく右(南)方面に歩き、乗船する自動車の駐車場に入ります。

13時40分、定時に”フェリーかつらぎ”が出帆していきました。

自動車の搭乗口に行くために引き返します。駅からの連絡通路と待合室のある建物です。

その脇にあった自動車の搭乗口です。フェリーが出発した後でしたので、閑散としていました。ここから、駅に向かって引き返します。

フェリー前交差点です。多くの車両が行き交う交通量の多い交差点でした。写真の中央には和歌山港駅のホーム、右側には「和歌山港フェリーターミナル」建物が見えます。その前は駐車場になっています。

フェリー前交差点を和歌山港駅の側に渡り、右に進みます。

連絡通路の下をくぐると、左側に和歌山港駅が見えました。

和歌山港駅の下まで、戻ってきました。

駅舎の下から見たホームの上屋です。和歌山港線は、平成14(2002)年5月26日に、この先の水軒駅までが廃止されています。その廃線跡が気になりました。

これは、和歌山港駅の山寄りの1番ホームの旧水軒駅方面です。昭和46(1971)年に水軒駅まで延伸開業したときから、この線路だけが水軒駅につながっていたそうです。

その先に車止めがあり、線路も途絶えています。

車止めの先にもかつての線路跡が残っているように見えます。

下から見た和歌山港駅のホームの端です。手前の2番ホームの車止め付近を撮影しました。その向こう側に廃線跡が残っています。

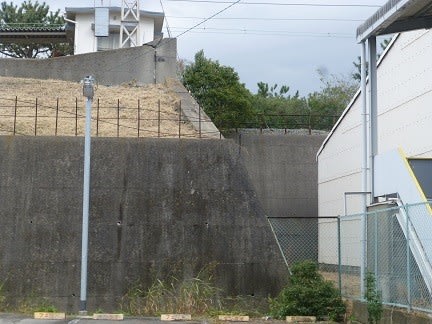

その先のようすです。駅の先には「花王」工場の西門がありました。工場への入口のアンダークロスの左右にバラストらしきものが見えます。下からは線路は確認できませんでしたが、線路跡が残っていると感じました。

線路跡らしきところは、その先も、旧水軒駅の方に向かって続いていました。

和歌山市と徳島市の二つの県庁所在地を2,000トン級のフェリーが結ぶ”南海四国ライン”。大阪のなんば駅から特急”サザン”に乗車し、終点の和歌山港駅で、”南海四国ライン”に乗り継げば、なんば駅から徳島港まで行くことができます。南海四国航路連絡列車が走る和歌山港線は、日本でも唯一といっていい鉄道連絡線でした。和歌山港駅から和歌山港まで続く長い連絡通路には驚かされました。機会をみて、旧水軒駅までの廃線跡と、廃止された途中駅(久保町駅、築地橋駅、築港駅)跡を訪ねてみたいと思いました。