嵐山福田美術館で開催2020年8月1日(土)~ 10月11日(日)された、『大観と春草 ー東京画壇上洛ー』(4)です。

日本画の巨匠横山大観の作品と36歳の若さで亡くなった菱田春草の作品を中心に、二人とゆかりある下村観山、河合玉堂、橋本雅邦、小林古径、富田渓仙、小茂田青樹、竹内栖鳳、木村武山、今村紫紅、速水御舟、西郷孤月らの画家などの作品が展示されました。

横山大観

明治元年(1868)~ 昭和33年(1958)

茨城県に生まれる。東京美術学校第一期生として、岡倉天心や橋本雅邦の薫陶を受ける。

明治31年、天心指導のもと日本美術院の創立に参加。新しい日本画の創造に邁進した。

大正3年に美術院を再興すると、以後院展を中心に数々の名作を発表。

昭和12年には第1回文化勲章を受章し、明治・大正・昭和と日本画壇をリードし続けた。

菱田春草

明治7年(1874)~ 明治44年(1911)

長野県に生まれる。東京美術学校にて、岡倉天心や橋本雅邦の指導を受ける。

明治31年、日本美術院の創立に参加。大観とともに、朦朧体と呼ばれる没線彩画を試みるなど、鋭敏な感覚と清澄かつ知的な眼で、新日本画の創造に専心した。美術院衰退後は文展を舞台に名作を生み出したが、44年、惜しまれつつ早世した。

下村観山『海浜乃曙』 1898年 秘めた若い日の苦い思い

明治6年(1873)〜昭和5年(1930)

幼い頃から狩野芳崖や橋本雅邦師事して狩野派の描法を身につける。

明治22年(1889)に東京美術学校に第1期生として入学、同期の横山大観や1年後輩の菱田春草らとともに、校長の岡倉天心の薫陶を受ける。

天心を排斥する美術学校騒動を機に辞職、日本美術院の創立に参画。

日本美術院を代表する画家の一人として、新しい絵画の創造に力を尽くす。

小川芋銭『早夏清朝』 1926年

農民画家ならではの視点

[1868~1938]日本画家。東京の生まれ。

洋画を本多錦吉郎に学び、新聞・雑誌に挿絵・漫画を描くが、平福百穂・川端龍子らの珊瑚会に招かれたのを転機に日本画を製作。

のち認められて日本美術院同人となる。作品は水墨淡彩で俳味のある独自の画風を持つ。昭和13年(1938)歿、71才。

小茂田青樹『紫陽花』 1916年頃

病身に沁みる花の美しさ

1891-1933 大正-昭和時代前期の日本画家。

大正3年今村紫紅らと赤曜会を結成。

10年日本美術院同人。昭和4年杉立社を組織した。

富田渓仙『嵐峡晴朗図』 1930年

嵐山を愛した画家が描く景色

[1879~1936]日本画家。福岡の生まれ。

狩野派・四条派を学び、のち富岡鉄斎に私淑。

南画の雅趣を根底に自由闊達な画風を示した。作「雷神風神」など。

小茂田青樹『氷下鯉魚』 1927年頃

氷の下に差し込む初春の光

下村観山『雨の春日』 1930年

雨宿りをする神の使い

横山大観『嵐山図』 1945年

大観の心の目で見た嵐山

河合玉堂『鵜飼図』 1955年

富士山といえば大観、鵜飼といえば玉堂

明治6年(1873)~ 昭和32年(1957)

愛知県に生まれる。はじめ京都の幸野楳嶺などに学ぶが、上京して橋本雅邦に師事し、狩野派の技法を修得。四条派と狩野派の穏やかな調和を試みた作風で高い評価を得る。文展開設時には審査員に任命され、以後官展を舞台に作品を発表。日本の自然とその中で暮らす人々の素朴な生活に着目し、情趣豊かな作品を遺した。

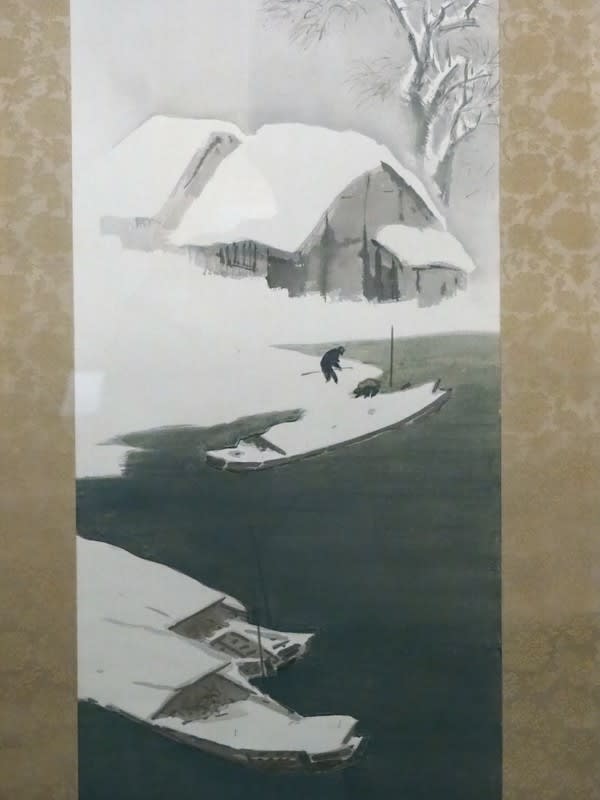

河合玉堂・横山大観・竹内 栖鳳『雪月花』 1932年

近代日本画の三巨匠が描いた作品

竹内栖鳳

元治元年(1864)~ 昭和17年(1942)

京都に生まれる。幼少期より絵に興味を持ち、土田英林、幸野楳嶺に師事。円山四条派の伝統的写生を基本としながら、その中に西洋画の写実性を取り入れた新画法を生み出した。文展開設に際し審査員を務め、以後官展を中心に意欲作を発表。画塾竹杖会を主宰するなど後進の育成にも熱心に取り組み、多くの逸材を輩出した。