漬物にするミニ大根を収穫しました。以前は大きな大根で漬物を作っていました。しかし、我家は二人だけなので春までに食べきれずよく腐らせていました。そのため、数年前から長さが20cm位のミニ大根に切り替えました。ミニ大根にして良かったことは、小さいためとても抜きやすいことです。大きな大根だと両手で掴んで力をこめないと抜けません。今回、そのミニ大根を抜いて葉を取り沿いて天日乾燥しました。なお、年末年始休中に白菜漬けもする予定です。以前は広島菜漬けもしていました。

ミニ大根を次々に手で抜く、ミニなので抜きやすい

白菜漬けですが、これも以前は大きな白菜を大きな桶で漬物にしていました。やはり、食べきれずに腐らせていました。今は小さな桶で作っています。量も少ないので、最近は簡単な浅漬けの元を使うようになりました。ところで、漬物はそう高価ではありません。そのため、手間と暇かけて漬物を作るよりも購入した方がコスパが良いのではないかと思うようになりました。

抜いたミニ大根 葉を包丁で切る 天日で大根を乾燥

國木田独歩生誕150年記念展示会の準備が忙しくて、なかなか農作業ができません。今回、仕事をなんとか早めに切り上げてニンニクの植え付けをしました。先日園芸店に寄った時に、ヨーロッパ産ニンニクの種球を見つけました。このニンニクの見た目は日本の在来種と変わりません。違いは、春に花芽が出るか出ないかの違いです。ヨーロッパ産のニンニクは花芽が出ないとのこと。一掴み購入してみました。今回、このニンニク,先日掘り上げた在来のニンニク,そしてジャンボニンニクの三種類のニンニクを植え付けました。

黒マルチに植え付け中のニンニクの種球

植え付けた場所は先日耕して黒マルチをした畝です。三種類のニンニクを間違えないようにそれぞれを離して植え付けました。今回初めて植え付けたヨーロッパ産のニンニク、育てやすく美味しいのならば来年も続けて栽培しようと思います。一方、在来のニンニクは花芽の茎を収穫して美味しく食べています。ジャンボニンニクは、球が大きくニンニク臭が少ないです。今のところ栽培だけはしているのですが、何の料理に使ってよいのか分かりません。来年は栽培を止めようかとも思っています。

ヨーロッパ産ニンニク ジャンボニンニク 皮を剥いで植え付け

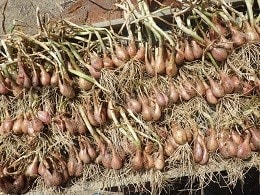

タマネギを作っていた畝を耕しました。最初に畝を覆っていた黒マルチを外しました。四隅を止めていただけなのですが、いつの間にか雑草が黒マルチを覆っていました。そのため、その雑草を取り去ってから黒マルチを外しました。その後、ニンニクを植えていた場所をクワでどんどん掘りました。すると、掘り残していたニンニクが次々に出てきました。畝の反対側に植えていたジャンボニンニクも掘り出しました。これらのニンニクを網や籠に入れて日陰で干しました。この掘り出したニンニクをこの秋に植え付けようと思います。続いて、耕運機で畝全体を耕しました。

掘り上げた普通のニンニク、これを秋に植え付け

早朝に作業を始めましたが、日が当たり始めると急に暑くなりました。それでもなんとか作業を続けまし。朝10時頃までに耕運作業まで終わりました。これで、午前の作業は終わりです。汗を拭きながら屋内に退散です。エアコンをいれた部屋で、しばし本を読んだりして休憩しました。

黒マルチを外す 白いニンニクを掘り出す ジャンボニンニク

ところで、郷土館の仕事もそろそろ本腰に入らなければなりません。休憩していても退屈なので、バイクに乗って国木田独歩の史跡を案内するコースを走ってみました。特に麻里府の史跡である住吉神社、馬島を望む砂浜、石埼家跡、浅海家跡、そして独歩の詩碑を訪れる順番を考えてみました。バイクを麻里府公民館に置いて、巡る距離がなるべく短くなるように実地で歩いてみました。今後一度は数人で全コースを下見しようと思います。

耕運機で往復しながら耕運 綺麗になった元タマネギの畝

あれこれと忙しくしているうちにタマネギの収穫をすっかり忘れていました。先日、草の中に埋もれたタマネギを救うように掘り出しました。そして、一週間位日陰で干していました。毎年、タマネギは乾いた茎を束ねて横棒にひっかけて風通しの良い日陰で保存します。しかし、今年は収穫が遅れたため、茎が細く枯れて縛ることができません。そのため、茎を短く切って茶色の表皮を剥いて新聞紙の上に置いて干すことしました。この方法で良いか分かりません。うまく乾けば保存できそうです。

茎をハサミで短く切った後、茶色の皮を剥く

収穫したタマネギの茶色の皮を剥いていると、いろいろな大きや形のタマネギがありました。一番小さなタマネギはラッキョ位の大きさです。また、玉が二つに分かれたタマネギもありました。今年は、商品にならない大きさや形ばかりのタマネギでした。しかし、我家で栽培したので味は劣らないと思います。来春まで少しずつ食べようと思います。

普通の大きさ形のタマネギ 二股に分かれたタマネギ

近所の方に数年前にいただいた「やぐらネギ」を植え替えしました。そのネギはとても変わったネギです。一番身近なネギである長ネギやタマネギは、種を購入して苗を育てて畑に植え替えします。ところが、この変わったネギは、親ネギの葉の先端に生えた芽(子ネギ)を取って植えるのです。普通のネギのように育苗する必要がないためとても重宝します。ネギ坊主に種ができる代わりに芽(子ネギ)が生えるのです。動物で例えることができます。普通の動物は卵を産んで育てますが、哺乳類は胎生で赤ちゃんを産みます。これに等しいように思います。普通のネギが種子を作るのに、このネギはいきなり芽(子ネギ)を作るのです。どうしてこんなに進化をしたのか不思議です。人間が都合良く選抜したのでしょうか。

葉の上に生えたたくさんの芽(子ネギ)、この芽を取って畑に移植

畑に植える前、親ネギの葉の先端に生えた芽(子ネギ)をハサミで切り取ります。芽(子ネギ)は複数まとまっているため、芽(子ネギ)ごとに分けます。分けた一つ一つの芽(子ネギ)を畑に植えるのです。小さすぎる芽は植えても育たないため、大きな芽に付けたまま植えます。うまく活着すれば根が生えて大きく育ちます。なお、普通の長ネギのように大きくなりません。小ネギを使うような料理に使うと良いと思います。

葉の先端を切り取る 芽ごとに分ける 芽を植穴に植え付け

長ネギは、種から育てるため育苗に時間がかかります。しかし、一度にたくさんの種を蒔いて育てることができます。そして、大量に栽培することができます。一方、このやぐらネギは種ができません。そのため、増やすのは容易ではありません。そもそも八百屋で見たことがありません。家庭で密かに育てて食べるのに向いているのではないでしょうか。なお、味は普通のネギと同じです。

芽を植穴に次々に植える 今後根付けばどんどん成長

各地の交流館や道の駅に、掘りあげたタケノコがたくさん並ぶようになりました。我家も、タケノコを収穫する季節に入りました。竹林の地面に少しばかり出たタケノコを、つるはしで何本か掘り上げました。我家近くにはそれほどイノシシが出ないので、タケノコの被害はほとんどありません。収穫したタケノコは傷みやすいため、すぐに新聞紙で包んで東京に贈ることにしました。

地面にわずかに突き出たタケノコをつるはしで掘る

今のうちは採れたてで新鮮ですが、これからが大変です。次から次へとでるタケノコを管理しなければなりません。敵時に間引かないと、あっと言う 間に隣の畑に進出してしまいます。我家には二種類の竹があるようです。今生えているタケノコとは別に、6月になって生えてくるタケノコがあります。6月は梅雨シーズンなので外に出る機会がありません。そのため、知らない間にそのタケノコが伸びていることがあります。これからしばらくは、タケノコを間引く作業が続きます。

つるはしを打ち込む タケノコを新聞紙で包む 早生タマネギも収穫

東京に贈るタケノコを収穫すると、タマネギ畑に行きました。そして、タケノコと一緒に贈る早生タマネギを収穫しました。今年は小玉の早生タマネギでした。タケノコも早生タマネギも新聞紙で丁寧に包んで段ボール箱にいれました。そして、紐で硬く結んで宅急便で東京に贈りました。

早生タマネギも新聞紙で包む 紐で結んだ段ボール箱

10日ほど前に種まきしたタマネギがきれいに発芽していました。このまま1ヵ月ほど育苗して、11月に本畑に苗を植える予定です。本畑はまだ耕していません。その前に、タマネギ以外の秋冬野菜の種まきを済ませなければなりません。この夏は仕事が忙しくて、思うように草刈りできませんでした。そのため、家回り,畑,庭,果樹園,そして山の雑草がすっかり生い茂ってしまいました。今後は、無理せず草刈りして畑作業をしようと思います。

すべてのタマネギが、そろって発芽

ここ数年間、ボランティアなどの仕事を増やしすぎたように思います。そのため、畑や山仕事をする時間がだんだん無くなってきました。その時間を取り戻そうとして真夏の日中に草刈りをして、熱中症と思われる症状を体験しました。残念ながら、若くはないので無理がききません。今後は何かを諦めるしかないようです。

籾殻上に出たタマネギの芽 育苗畑全体に発芽

ずっと雨続きで農作業ができません。午後久しぶりにカボチャ畑に行きました。すると、雨ばかり降っている毎日なのに、大きく茎が伸びて葉も茂っていました。そして、黄色の花が咲いていました。その花を見ると雄花ばかりでした。雌花が出ると受粉して実が大きくなります。すると、タヌキやイノシシなどが食べに来ます。晴れたら、すぐにでも電柵を張ろうと思います。

葉が茂り花が咲いていたカボチャ

ついでにカボチャのすぐ近くに種をまいたスイカとマクワウリも見回りました。カボチャほど育っていませんでした。しかし、この育ち具合ならばスイカは8月末には収穫できると思います。そして、マクワウリは8月中旬には甘くて美味しい実を収穫できると思います。スイカもマクワウリも、タヌキやイノシシの大好物です。カボチャ同様に電柵を張ろうと思います。

これから大きく育つスイカ これから育つマクワウリ

雨が降るとの天気予報で、昨日急遽ジャンボニンニクを収穫しました。普通のニンニクは、茎を引っ張れば球根ごと収穫できます。しかし、ジャンボニンニクは球根が巨大であるため、引っ張り過ぎると茎が千切れます。そのため、栽培していた黒マルチを剥がしてから収穫しました。手持ちグワを球根部の下に差し入れて、球根部を傷めないように軽く掘り起こします。すると、茎を引っ張って球根ごと引き抜くことができるようになります。そのようにしながら、巨大な球根を次々と収穫しました。

巨大な球根を軽く掘り起こし、茎ごと引き抜く

普通のニンニクは、秋に植え付けた1個の球根が春には8個以上に増えます。ところが、ジャンボニンニクは4個位にしか増えません。その代り、一粒一粒が巨大な球根に育ちます。多きなものは1粒がビワの実位です。

茎だけ残るニンニク 茎ごと引き抜く 次々に収穫

収穫したジャンボニンニクはすぐに水で洗いました。たわしで擦ると粒がバラバラになるため、水圧を上げた水を当てました。泥だらけのジャンボニンニクが、白く綺麗になります。次の日は雨が降るとの天気予報でしたので、雨が当たらない場所で陰干しして、後日束ねて軒下にぶら下げて干そうと思います。

白く綺麗になったジャンボニンニク 日陰で陰干し、後日束ねて干す

ここ数日天気が良いので、暑いながらも野良仕事がはかどります。雑草が生い茂ってきたので、まずは草刈りから始めました。その後、すっかり枯れた春わけぎを掘り起こしました。秋わけぎは先月掘り起こして、すでに軒下で干しています。9月初めに植え付けしようと思います。今回掘り起こした春わけぎは冬を越して、3月初めに植え付けます。両社共に小ネギとして食べます。

熱い日差しの中、枯れた春ワケギを掘り起こす

春ワケギを掘り起こすと、秋ワケギと同じように株が増えていました。ワケギもタマネギと同じネギです。そのため、タマネギと同じように球根を食べることができるのではないかと思います。昔、ニンニクを醤油に漬けていたことがあります。同じように醤油に漬けたり、薬味として使えるのではないかと思いますがどうでしょうか。

枯れた春ワケギ 数倍に増えた株 8個に増えた株

さて掘り上げた春ワケギは、乾燥しやすいように並べて干ししました。日射が強いので、半日でカラカラに乾きました。乾いた球根を網袋の中に収納しました。そして、タマネギなどを天日乾燥している軒下にぶら下げておきました。来年のことですが、8ヶ月間乾燥保存後の初春に球根を植えようと思います。

並べて乾燥した春わけぎ 網袋の中に収納

来週早々には天候が悪くなるとのこと。その前に、畑で天日干ししていたタマネギを軒下に束ねてぶら下げることにしました。ぶら下げ方にもいろいろ方法があります。私は、タマネギ数個の茎葉を束ねて紐で縛り、横に渡した細棒に掛けています。タマネギを食べたい時、その束のまま台所に持っていきます。手間なく食べることができます。

タマネギ数個の茎葉を紐で結束

軒下に干したタマネギは200個位はあるでしょうか。今年は小さなタマネギが多かったように思いますが、我家で食べるには十分な量です。去年収穫したタマネギのうち食べ残したものがあります。葉が出ているので、タマネギとしてはもう食べることができません。赤タマネギのように再度畑に植えれば、単なる葉ネギとして収穫することができます。梅雨の間に、食べ残した去年のタマネギを再度畑に植えようと思います。

横に渡した細棒に束を掛ける 今年収穫した全てのタマネギ

初秋に播種して、晩秋に移植したタマネギをようやく収穫することができました。毎年タマネギの葉茎が折れたのを合図に収穫します。しかし、今年は茎がなかなか折れません。折れないまま茶色になり枯れるのです。品種の違いなのかも知れませんが収穫に戸惑いました。毎年のタマネギの収穫時と同じように、タマネギを掘り上げると地面に寝かして天日乾燥しました。明日にでも束ねて、軒下に干そうと思います。

タマネギを掘り上げるそばから、天日乾燥のため寝かせる

今回のタマネギ栽培では特に肥料を施しませんでした。元肥だけで栽培しました。そのためか、大きな玉になったタマネギは多くありませんでした。これを反省して、この秋は石灰をまいて土を中和し、かつ元肥をほどこした後に苗を植え付けようと思います。そして追肥をしようと思っています。ただし、大きくなり過ぎると長持ちせず傷みやすいのが難点です。今年も100%成功のタマネギ栽培には至りませんでした。

掘り上げたタマネギを天日乾燥 左より、大,二股,小のタマネギ

4月になり雑草が勢いよく生えるようになりました。このまま放置しておくと野菜の育ちが悪くなります。今回は1月のタマネギ畑除草に続いて、同タマネギ畑の除草をしました。タマネギ畑の場合、草刈機やカマで草を刈るわけではありません。タマネギを植えている黒マルチの内と外の除草です。最初に黒マルチの周辺に生えている雑草を平クワで剥ぎ取るように除草しました。黒マルチを傷つけないように注意します

黒マルチ周辺を傷つけないように、平クワで剥ぎ取るように除草

耕耘機の中にはロータリーを逆回転させることにより、黒マルチを剥ぎながら除草できる機種があります。このような機能があると黒マルチをあまり傷めないようです。しかし、私が使っている耕耘機は20年以上前から使っている耕耘機です。除草しやすさを考えて製造された耕耘機ではありません。今使っている耕耘機が壊れたら、除草しやすさを考慮した耕耘機を購入したいと思います。しかし、何年先になるやら。

マルチ周辺を除草 マルチ周辺を耕耘 綺麗になったマルチ周辺

さて、黒マルチ周辺を剥ぎ取るように除草すると、除草された雑草を含めて耕耘機で刻むように耕耘します。こうすることによって黒マルチ周辺は綺麗に除草されます。続いて、黒マルチ内に生えた雑草を丁寧に抜き取りました。タマネギが育つ穴に生えた雑草です。その雑草を根こそぎ抜き取ります。これで、タマネギ畑の除草は終わりです。

来月にはタマネギの葉が茶色になり折れてきます。そうなると、タマネギの収穫が始まりです。例年のように束ねて縛り、天日干ししようと思います。苗の植え付けを手伝っていただいた田布施コットンクラブの方々にも、タマネギをお分けしようと思います。そして今年の秋も、タマネギ栽培を種まきから開始しようと思います。

黒マルチ内の雑草を全て抜き取る 黒マルチ内に育つタマネギ

食べ残して軒下にぶら下げたままの赤タマネギ、食べようにも皮がカラカラに乾いて痩せています。もう食用には適さないため、軒下から降ろして畑に植えることにしました。そのまま植えるのではなく、芽の部分だけ取り出して植えます。皮を次々とむしりながらタマネギを分解します。そして、中に潜んでいる芽を取り出すのです。

赤タマネギを分解して取り出した芽

食べ損ねたタマネギは、年を越して春になると何故か底部(お尻)にこぶができます。潜んだ芽が大きくなってお尻のように膨らむのではないかと思います。芽を取り出す時には、このお尻のように見えるこぶを目安にタマネギを分解します。つまり、お尻の部分をむしり出すのです。

食べ損ねた赤タマネギ 膨らんだお尻 お尻をむしり出す

芽を取り出して乾燥後、畑に植えました。今の時期なので、うまく行けば再びタマネギになります。しかし、ほとんどは葉ネギとして収穫して食べます。まるで春植えのワケギのようです。食べ損ねて軒下でカラカラに乾いたタマネギは、普通は捨ててしまいがちです。しかし、まだまだ利用価値があるのです。

取り出したお尻(赤タマネギの芽) 取り出した芽は乾燥後植える

一昨日冬野菜であるキャベツを収穫しました。そのキャベツ跡に春植えのワケギを移植しました。美味しい長ネギは収穫まで時間がかかります。ワケギは味などがやや劣りますが、簡単に植えられて早く収穫できます。ネギ類のわき役として重宝しています。ちなみに、食べ残している秋植えのワケギは、葉が枯れる5月頃に掘り上げます。そして、乾燥させて秋にまた植えます。春植えと秋植えはこのように交互に堀上げと植え付けを繰り返します。

キャベツ跡に、春植えのワケギを植え付け

ワケギを植える前にキャベツ跡を綺麗に片付けしました。散らかしたたくさんのキャベツの葉を除けました。ついでに、雑草もきれいに取り除きました。最後に、箒で掃いて残渣を残らず払いのけました。

キャベツ残渣を除去 ついでに除草 箒で回りを綺麗に

キャベツ跡を綺麗にすると、分げつしたワケギを分球しました。そして、薄皮を丁寧に剥いてピンク色の地肌を出しました。先端には緑の芽が出ています。すべてのワケギを分球すると、さっそくキャベツ跡に一つ一つ植えていきました。4cm位穴を掘りその中にワケギを落とすようにして植えました。5月初めには美味しいワケギを収穫できます。このワケギのいくつかは食べ残しておき、初秋に掘り上げます。そして、来春にまた植えます。毎年その繰り返しです。

このワケギを一つ一つに分球 分球後のワケギ、これを移植