過日、山口に出かけた折、今、話題の書を求めた。

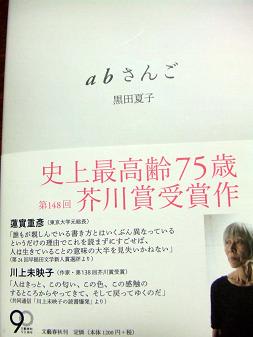

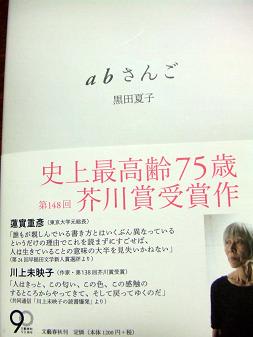

『 a b さんご』 (黒田夏子著 文芸春秋刊)

本の帯に、<前代未聞のリバーシブル本!>と記されているとおり、異なるタイプの小説が、一冊にまとめられている。

左表紙(帯写真 篠山紀信)

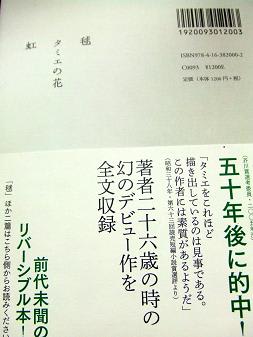

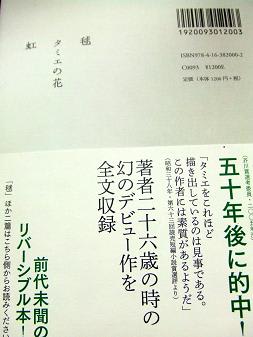

右表紙

店頭で本を手にし、裏(左)側からページをくったとき、読了しないかもしれないな、と思った。

芥川賞受賞作として紹介されたときから分かっていたことだが、横書きの小説であるうえ、表意文字である漢字を極端に省き、ひらがな表記が多い。

しかも、切れ目の少ない長文である。

さらに、横書きのせいか、句読点も、洋文の記号(コンマ<,>やピリオド<.>)が使用されている。

一般的な句読点(。や、の区切り符合)に慣れた者には、些細なことだが違和感を覚えた。

すべては意図的なことであろうけれど、私にはずいぶん読みづらく思えた。

表(右)側には、作者の初期作品3篇(「毬」「タミエの花」「虹」)が掲載されている。

これらは、ごく常識的な形式で書かれた作品である。漢語表現も、決して少なくはない。

第148回芥川賞受賞者・黒木夏子という作家の、若き日の作品だけでも読んでみようと思い買い求めた。

予想通り、受賞作には、すぐ飛びつく気になれなかった。

最初に読んだのは、昭和38年に<第63回読売短編小説賞>を受賞した「毬」であった。

いい作品である。

「タミエの花」も「虹」も、好短編であった。

作者は、私より5歳若い。

が、その昔、同時代に作品を書くことに腐心していた私にとっては、興味深い作品であった。

やはりうまいな、と脱帽の思いだった。

素質的に、雲泥の差があることを認めざるを得なかった。

私の場合、20代、30代は、かなり熱心に書くことに挑んだ。

たまに、「文学界」の同人雑誌評や新聞に取り上げられることもあり、がんばり続ければ、世に認められる作品を生めるのでは? と自らを過信する日もあった。

が、40代にもなると、体力的にも職業との両立が難しくなり、書く能力の限界にも気づき始めた。

そして、必要最小限の文章しか書かなくなった。

私のペンネームを知る人の大方は、すでにこの世の人ではなくなった。

職を退いた後は、校正の仕事を手伝ったりもした。(黒田さんと、その点も似ているのだが…)

終生、創作を続けられた黒田夏子さんには、ご褒美の賞が与えられた。

非凡と凡才の差異!?

『a b さんご』は、かなり苦労しながらも、読了した。

(題名の中の<a>は、筆記体になっているけれど、私のパソコン技能では、表題どおりの表記ができない。)

題名の意味も、勝手な解釈しかできない。

<さんご>は、珊瑚 産後 三五 参伍 のいずれなのか、いずれでもないのか?

< a b >は、固有名詞の代わり?

題名の解釈からして、むずかしい。

作者の、独特な感性で綴った、<生い立ちの記>とも読める。

小説というよりも、随筆の趣である。

私自身は、<ひらがな>表記の読力のなさにも驚いた。

同じ箇所に、幾度も視線を走らせ、やっと納得して次に進むという苦労があった。

(最近、とみに視力の弱りがあり、読みづらさを倍加させた一面もある?)

随所に、表現のおもしろさ、うまさは感じた。

私なら<蚊帳>と書いておしまいにするところだが、昔懐かしい、あの夏の夜を思い出させる蚊帳は、<やわらかい檻>と表現される。

作品の最後に記された<Contents>15中の一つが、<やわらかい檻>であり、蚊帳の話で掌編が出来上がっている。

<傘>や<行李(梱)>などの言い回しなども納得できたが、部分的な表現を楽しむに終わった感がある。

かといって、芥川賞受賞作の価値は変わらない。

私の能力不足を思い知らされるばかり。

ただ、戦前に生まれ、戦時、戦後を生きたという共通項が、表現内容を納得する力にはなってくれた。

そして、筐底にしまい忘れていた、遠い想い出が、作者のおぼろおぼろとした文体から、ふーんわりと浮き上がってくるのは、不思議な読後感であった。

帯に記された蓮見重彦評の、<誰もが親しんでいる書き方とはいくぶん異なっているというだけの理由でこれを読まずにすごせば、人は生きていることの意味の大半を見失いかねない」には、首をかしげた。

その点、川上未映子評「人はきっと、この匂い、この色、この感触のするところからきて、そして戻ってゆくのだ」には肯けた。

『 a b さんご』 (黒田夏子著 文芸春秋刊)

本の帯に、<前代未聞のリバーシブル本!>と記されているとおり、異なるタイプの小説が、一冊にまとめられている。

左表紙(帯写真 篠山紀信)

右表紙

店頭で本を手にし、裏(左)側からページをくったとき、読了しないかもしれないな、と思った。

芥川賞受賞作として紹介されたときから分かっていたことだが、横書きの小説であるうえ、表意文字である漢字を極端に省き、ひらがな表記が多い。

しかも、切れ目の少ない長文である。

さらに、横書きのせいか、句読点も、洋文の記号(コンマ<,>やピリオド<.>)が使用されている。

一般的な句読点(。や、の区切り符合)に慣れた者には、些細なことだが違和感を覚えた。

すべては意図的なことであろうけれど、私にはずいぶん読みづらく思えた。

表(右)側には、作者の初期作品3篇(「毬」「タミエの花」「虹」)が掲載されている。

これらは、ごく常識的な形式で書かれた作品である。漢語表現も、決して少なくはない。

第148回芥川賞受賞者・黒木夏子という作家の、若き日の作品だけでも読んでみようと思い買い求めた。

予想通り、受賞作には、すぐ飛びつく気になれなかった。

最初に読んだのは、昭和38年に<第63回読売短編小説賞>を受賞した「毬」であった。

いい作品である。

「タミエの花」も「虹」も、好短編であった。

作者は、私より5歳若い。

が、その昔、同時代に作品を書くことに腐心していた私にとっては、興味深い作品であった。

やはりうまいな、と脱帽の思いだった。

素質的に、雲泥の差があることを認めざるを得なかった。

私の場合、20代、30代は、かなり熱心に書くことに挑んだ。

たまに、「文学界」の同人雑誌評や新聞に取り上げられることもあり、がんばり続ければ、世に認められる作品を生めるのでは? と自らを過信する日もあった。

が、40代にもなると、体力的にも職業との両立が難しくなり、書く能力の限界にも気づき始めた。

そして、必要最小限の文章しか書かなくなった。

私のペンネームを知る人の大方は、すでにこの世の人ではなくなった。

職を退いた後は、校正の仕事を手伝ったりもした。(黒田さんと、その点も似ているのだが…)

終生、創作を続けられた黒田夏子さんには、ご褒美の賞が与えられた。

非凡と凡才の差異!?

『a b さんご』は、かなり苦労しながらも、読了した。

(題名の中の<a>は、筆記体になっているけれど、私のパソコン技能では、表題どおりの表記ができない。)

題名の意味も、勝手な解釈しかできない。

<さんご>は、珊瑚 産後 三五 参伍 のいずれなのか、いずれでもないのか?

< a b >は、固有名詞の代わり?

題名の解釈からして、むずかしい。

作者の、独特な感性で綴った、<生い立ちの記>とも読める。

小説というよりも、随筆の趣である。

私自身は、<ひらがな>表記の読力のなさにも驚いた。

同じ箇所に、幾度も視線を走らせ、やっと納得して次に進むという苦労があった。

(最近、とみに視力の弱りがあり、読みづらさを倍加させた一面もある?)

随所に、表現のおもしろさ、うまさは感じた。

私なら<蚊帳>と書いておしまいにするところだが、昔懐かしい、あの夏の夜を思い出させる蚊帳は、<やわらかい檻>と表現される。

作品の最後に記された<Contents>15中の一つが、<やわらかい檻>であり、蚊帳の話で掌編が出来上がっている。

<傘>や<行李(梱)>などの言い回しなども納得できたが、部分的な表現を楽しむに終わった感がある。

かといって、芥川賞受賞作の価値は変わらない。

私の能力不足を思い知らされるばかり。

ただ、戦前に生まれ、戦時、戦後を生きたという共通項が、表現内容を納得する力にはなってくれた。

そして、筐底にしまい忘れていた、遠い想い出が、作者のおぼろおぼろとした文体から、ふーんわりと浮き上がってくるのは、不思議な読後感であった。

帯に記された蓮見重彦評の、<誰もが親しんでいる書き方とはいくぶん異なっているというだけの理由でこれを読まずにすごせば、人は生きていることの意味の大半を見失いかねない」には、首をかしげた。

その点、川上未映子評「人はきっと、この匂い、この色、この感触のするところからきて、そして戻ってゆくのだ」には肯けた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます