(2017.05.14訪問)

久々に新大和路号は紀州路を走っています。阪和自動車道を海南ICで下り、R42を有田方面へ見えつ隠れつの和歌浦湾沿いに海南市

内をしばらく走ると、左→長保寺入口の標識、山手に向かって何ら迷うことなくお寺到着、我が家から約100キロのドライブです。

このお寺自慢があります。山門、本堂、塔と三つ揃って国宝のお寺は、法隆寺とここ長保寺だけ、これは面目躍如、お値打ちですネ。

▼長保寺門前、下方だけ見えているのが大門、仁王門です。

[ 長保寺 ]

●山号 慶徳山 (けいとくざん)

●寺号 長保寺 (ちょうほうじ)

●宗派 天台宗 (てんだいしゅう)

●勅願 一条天皇 (いちじょうてんのう)

●開山 性空上人 (しょうくうしょうにん)

●開創 長保二年 (1000年)

●本尊 釈迦如来坐像

▲和歌山県海南市下津町上689 Tel. 073-492-1030

▲拝観料 300円 ご朱印300円

▲時間 9:00~17:00

▲JR紀勢本線「下津駅」下車 タクシー5分

JR紀勢本線「下津駅」下車 徒歩30分

阪和自動車道「海南IC」から15分

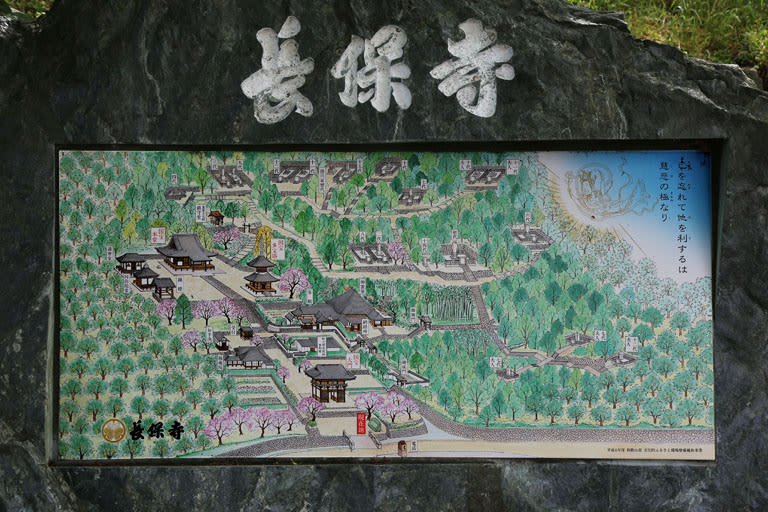

▼なんと云う贅沢、一枚岩を前面カットし境内イラストマップを嵌めています。

長保寺縁起

長保寺は、一条天皇の勅願を受け性空上人により創建されたと伝えます。本堂をはじめ主要伽藍は鎌倉時代に再建整備されたもので

す。当初は天台宗として創建されたがその後、法相宗、真言宗に宗変わりをし、戦国時代には一時衰退したが、江戸期に紀州徳川の

菩提寺となり、天海僧正により天台宗に改められました。その後紀州徳川の廟所となり寺勢栄え現在に至ります。

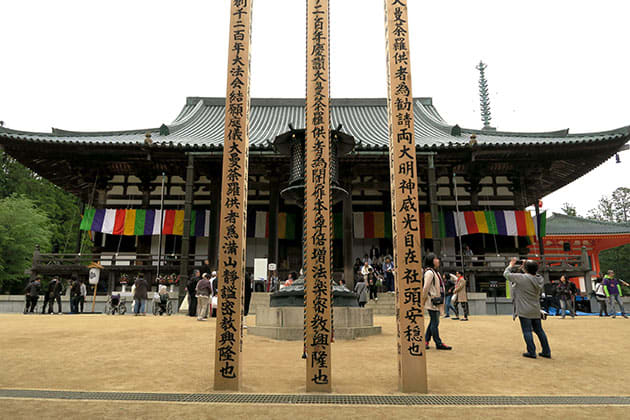

▼大門 (国宝)。重層楼門、その名の通り豪快な山門です。初層左右に金剛力士。

三間一戸、重層楼門、入母屋造、本瓦葺。南北朝時代の嘉慶二年(1388年) 建造。

▼大門扁額。山号と寺号が書かれています。これも国宝。

▼右に阿形金剛力士。弘安九年 (1286年) 造立。

▼左に吽形金剛力士。弘安九年 (1286年) 造立。

両像とも木割れ、補修痕が目立ち痛々しい感じがします。

▼大門から境内。まっすぐな参道が。多宝塔が僅かに見えます、やはり上り参道石段があるようです。

▼大門前面長押の鯉の彫り物。龍門の滝の故事でしょうか……、

▼後面 (裏側) その龍と虎が彫られています。

▼大門を裏 (境内側) から、スッキリと見えます、堂々の山門ですネ。

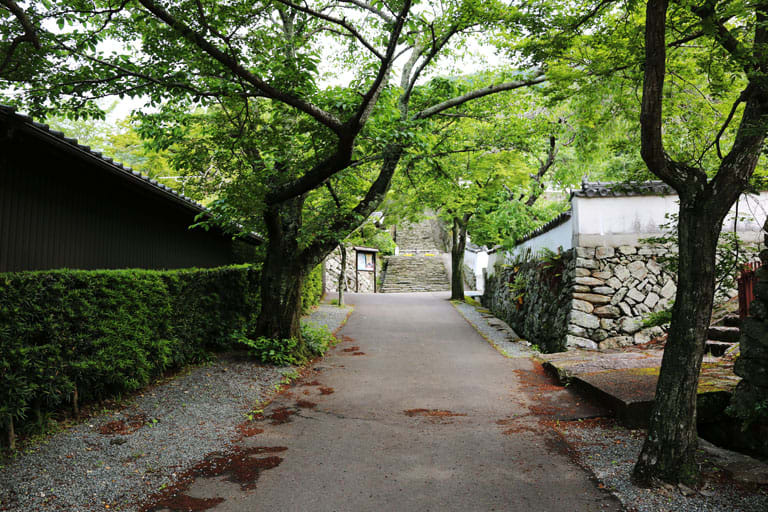

▼参道、石段が見えます。

▼石段が二段になってるようです。

▼途中にお地蔵さん、平和地蔵です。

▼まだまだ石段……、

▼まだ石段。思わず見とれてしまう各段の石の変化。まるで自然石を積んでる様です。見える屋根は本堂です。

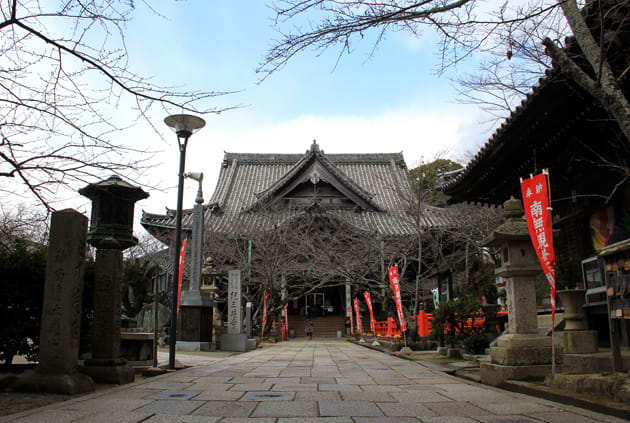

▼本堂エリアです。石灯籠の真ん中の石畳、いい景色です。

▼本堂 (国宝)。桁行五間、梁間五間、一重入母屋造、本瓦葺、向拝一間付。長保二年創建、延喜四年(1311年) 再建。

▼斜めから見てみましょう。

▼本堂正面。中央三間は桟唐戸。

▼内陣長押の大扁額。本殿の別名でしょうか世雄殿と書かれています。

▼本堂内陣の荘厳。

▼本尊釈迦如三尊像。中央釈迦如来坐像。右象に乗る普賢菩薩坐像、左獅子に乗る文殊菩薩坐像。

▼本尊釈迦如如来坐像。とても鎌倉期の作とは見えず、全身、蓮台、光背の金泥がものの

見事に残っています。須弥壇まで距離がありますので、確かなことは云えませんが、塗

り直しや後補の部分があるのかもしれません。

▼別角度の本堂。

▼本堂右前に多宝塔 (国宝)。本尊大日如来。方三間、本瓦葺。正平十二年(1357年)建立。

初層と上層のバランスが抜群、非常に優美な塔形です。

▼多宝塔本尊大日如来坐像。平安時代造像で長保寺で一番古い仏像だそうです。

▼智拳印を結ぶ大日如来。お顔はきれいですネ、残念ながら体部と法衣は相当汚れてます。

▼正面からの多宝塔。

▼相輪です。

▼阿弥陀堂。桁裄三間、梁間二間、宝形造、本瓦葺、シンプルなお堂ですネ。

▼本尊阿弥陀如来坐像。像形は定かではありません、相当痛んでるようです。

▼護摩堂。文化庁が色々云ってくるそうで、お寺側で勝手に修復が出来ないそうで、しばらくこの状態だそうです。

▼中を覗いてみると本尊お不動さんは避難中。

▼鐘楼。

▼石段を降りて左に行くと門に囲まれた一角があります。

▼客殿玄関と御霊屋。

▼客殿前庭の寂光の庭。一応枯山水のお庭です。

▼紀州徳川家の墓所廟門。

徳川宗家を継いだ和歌山藩五代藩主吉宗 (八代将軍) と十三代藩主慶福(十四代将軍家茂)を除いた和歌山藩歴代藩主と、その夫

人や子息の計18墓所が散在しています。

▼網の目のように石段があり、歴代藩主の廟に向っているんです。誰もいないこんな所一人で回れると思います?

▼初代徳川頼宣廟。廟門から一番近かったけどなにか八方からの冷気が身に降り掛って来るような、ゾクゾクオオコワ。

墓標や石垣、玉垣など石造りにはすべて花崗岩が使われ、近世大名の墓所の代表的なもので国史跡に指定されてるそうです。

▼高所からの見晴らし。

▼さてお暇です。振り返って境内の一望と云っても多宝塔しか見えませんけど、これほどの緑の中で長保寺は千有余年の歴史を連綿

と紡いでいるのでありました。

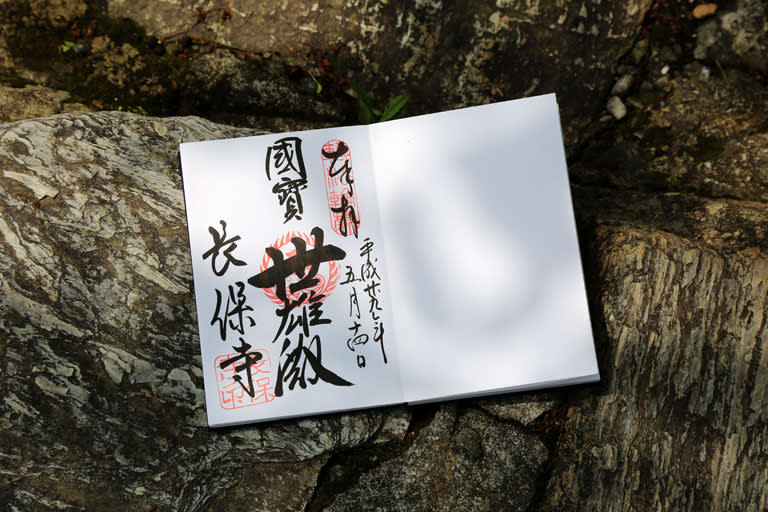

▼ご朱印です。

長保寺これにて オ シ マ イ

やはりなんと云っても紀州の寺々は、徳川三家の一つ紀州徳川家の影響を受けたお寺が多いようで、ここ長保寺も初代藩主頼宣が菩

提寺に定め、以下十五代の藩主の廟が境内高所に散在しています。廟と云っても要するにお墓、ボクはお墓巡りをする趣味はないの

で初代だけにご挨拶しておきました。

次に訪ねるのは海南唯一の真言宗古刹です。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。