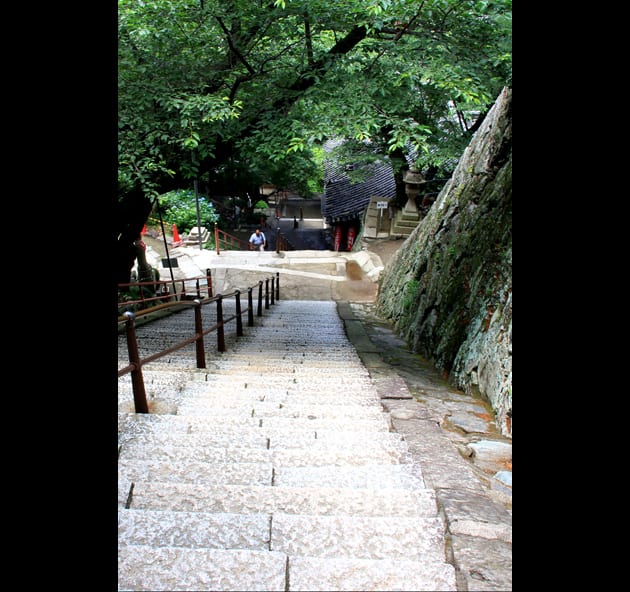

(2012.11.10訪問)

青岸渡寺にお参りする前に那智の大瀧に寄りました。R42号から瀧道に入りますが途中那智川沿いの河原各

所は昨年10月の台風12号の傷跡が残り、重機などが入り復旧作業が続けられているのが目に入ります。

「大瀧に寄る」という言葉はどうも正確ではないようで、大瀧そのものを熊野那智大社の別宮飛瀧神社とい

い、大巳貴神としてお祀りしているそうです。なので「御瀧にお参りする」が正しいようですネ。

▼那智の大瀧。

瀧近辺も12号の被害復旧作業は続いています。瀧壺付近は大小の岩が転がり、那智川には作業用の鉄板が敷

き詰められています。大瀧正面の磐鏡の金幣は見ることが出来ませんでした。

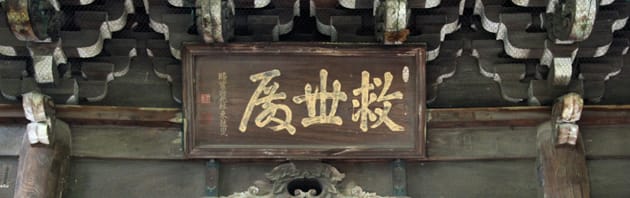

[ 熊野那智大社別宮飛瀧神社 ]

●社号 熊野那智大社別宮飛瀧神社(ひろうじんじゃ)

●開創 仁徳天皇五年(371年)

●神体 那智の大瀧。

瀧高133m、銚子口幅13m、滝壺深10m以上、那智、一の瀧といいます。

●祭神 大巳貴神 (大国主尊)

▼飛瀧神社那智大瀧碑。

▼鳥居。瀧への入り口です。

▼大瀧前の斎場からご神体を仰ぎます。

飛瀧神社には本殿、拝殿はありません。この大瀧が御神体で瀧を直接拝む形になります。熊野の自然崇拝の

姿を今に伝える神社です。豪壮な那智の火祭りは大瀧鳥居前の斎場で大松明に火をつけ本社から扇御輿を迎

え、これを清める火祭りです。

▼拝台から那智の大瀧。

▼大瀧の下部、虹の架かってるの見えますか?

▼青岸渡寺から見た那智の大瀧。

▼青岸渡寺から見た那智の大瀧。

熊野那智大社は青岸渡寺のスグお隣、歩いて30秒のところ。

[ 熊野那智大社 ]

●社号 熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)

●開創 仁徳天皇五年(371年)

●祭神

第一殿 大巳貴神 (大国主尊)

第二殿 家都御子大神 (須佐之男尊)

第三殿 御子速玉大神 (伊弉諾尊)

第四殿 熊野夫須美大神 (伊弉冉尊)

第五殿 天照大神

第六殿 天神地祇八神

●平成十六年(2004年)「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界文化遺産に登録。

熊野那智大社縁起

神武天皇東征で熊野灘から那智上陸の時、那智山で大瀧を発見、神として祀り、その守護のもと八咫烏の導

きによって大和へ進軍したと社伝は伝え、 那智大瀧は、古代から大瀧を神とあがめ、国造神である大巳貴命

(大国主命)と親神夫須美神(伊弉冉尊)の両神をお祀りしていたとも伝えているようです。

社殿を現在の社地に移したのは仁徳天皇五年(371年)、同時に大瀧を「別宮飛瀧大神」としました。

仏教が伝来し、神々と仏とを併せて祀る神仏習合の信仰が行なわれるようになり、蟻の熊野詣といわれ多く

の人々が熊野を目指し、皇室の尊崇厚く、後白河法皇は三十四回、後鳥羽上皇は二十九回参詣、花山法皇は

千日間瀧籠したと記録に残るそうです。

▼一の鳥居。

▼境内。

熊野詣第二弾!オシマイ