(2017.08.26訪問)

今日はクルマにするか電車で行くか散々迷ったあげく、京都市内クルマはダメと新大和路号を我が家に温存、京阪電車、近鉄電車を

乗り継いでJR京都駅に着きました。先週は真宗木辺派の本山錦織寺、それではと今日は真宗本願寺派の総本山西本願寺を訪ねること

にしたんです。半端じゃない京都の蒸し暑さ、特に今日は蒸し蒸し酷し、まあここから歩いて十五分ばかり、まさかひっくり返るこ

とはないでしょう。この昼中本願寺境内のあの広~い前庭には人影疎ら、写真を撮ってる人皆無、それではとボクの張り切り虫がで

てきました。それにしても暑い!

▼総門 (重文)。堀川通を挟んだ東側に建ってます。ここから入山する方は余りいないんじゃないかな。

[ 西本願寺 ]

●山号 龍谷山 (りゅうこくさん)

●寺号 本願寺 (ほんがんじ) 通称 西本願寺(にしほんがんじ)

●宗派 浄土真宗(じょうどしんしゅう) 本願寺派本山

●宗祖 親鸞上人(しんらんしょうにん)

●開創 文永九年(1272年)

●本尊 阿弥陀如来立像

▲拝観 境内自由 朱印はありません

▲京都市下京区堀川通花屋町下ル 電話 075-371-5181

▲http://www.hongwanji.or.jp/

▲JR、近鉄「京都駅」より市バス9番、28番、75番で「西本願寺前」下車

阪急電車「河原町駅」より市バス207で「島原口」下車

京阪電車「七条駅」より市バス206番、208番で「七条堀川」下車

▼御影堂門 (重文)。

西本願寺縁起 (西本願寺HPより抄出)

本願寺は、親鸞聖人の廟堂から発展した。親鸞聖人没後、聖人の墓所は簡素なものであったため、大谷の西の地に六角の廟堂を建て、

親鸞聖人の影像を安置し遺骨を移したのが大谷廟堂である。本願寺の名称は、元亨元年ころに公称し、三代覚如上人から四代善如上

人にかけて親鸞聖人の影像の横に阿弥陀仏像を堂内に安置した。これを御影堂と阿弥陀堂の両堂に別置するのは、第七代の存如上人

のときである。その後八代蓮如上人が本願寺の興隆の基礎を築いたが、元和三年には失火により両堂などが焼失。翌年阿弥陀堂を再

建し、寛永十三年、御影堂が再建し書院や飛雲閣、唐門が整備。宝暦十年阿弥陀堂が再建され、ここに現在の本願寺の偉容が整備さ

れたのである。

▼門前の水の流れない掘り割り。堀川通の名の由来なんですよ。

▼御影堂門 (重文)。堀川通に面して建つ三つの門のうち南側の門です。

▼目隠塀。切妻造、本瓦葺の塀。何のための塀かよく判らない塀。

▼御影堂門を入った左側に柵に囲まれた鐘楼 (重文)。元和四年 (1618年) 建立。

▼妻下の彫刻に見惚れました。

▼枝振りが半端なく鬱蒼とし広く幹の太いこと、名の通り大銀杏。樹齢約400年。

▼手水舎の龍の水口。

▼御影堂「ごえいどう」(国宝)。広~い前庭に大きなお堂が二つ並んでいます左側のお堂です。

東西48m、南北62m、高さ29m。入母屋造、本瓦葺、三間向拝付、寛永十三年 (1636年) 再建。

中央に親鸞聖人の木像、左右に本願寺歴代門主の御影を安置し、重要な行事はこの御堂で行われるそうです。

▼御影堂前面。中央三間は閉じられ、その左右からの入堂です。

▼外縁二間が吹き通し、ここだけでも十分の広さを感じますヨ。

▼御影堂外陣。441畳敷き、柱227本、1,200名の人が参拝できる広さで運動会も出来そうです。

▼外陣から内陣、ワイドな内陣の中央に宗祖親鸞さんが祀られています。

▼内陣欄間に「見真」の扁額。親鸞さんは明治天皇から見真大師号が贈られています。

▼内陣須弥壇とお厨子。

▼須弥壇中央お厨子に親鸞さん木像。

▼内陣右脇の間の軸。

▼内陣左脇の間の軸。

▼御影堂天水受けを必死で支える邪鬼。今苦労すればあとあとキット報われるヨ。

▼御影堂。

▼阿弥陀堂門 (重文)。堀川通に面して建つ三つの門のうち真ん中の門で、御影堂門と比べてキンピカ華麗な門です。

▼阿弥陀堂 (国宝)。本尊阿弥陀如来立像。本願寺の本堂。

東西42m、南北45m、高さ25m。入母屋造、本瓦葺、三間向拝付、宝暦十年 (1760年) 再建。

▼阿弥陀堂前面。

▼一人の僧が外縁を通って足早に向こうの御影堂に向かわれているようです。

▼阿弥陀堂外陣。285畳敷き、800名の人が一度に参拝できます。

▼阿弥陀堂内陣須弥壇の設え。

▼須弥壇中央に本尊阿弥陀如来立像が祀られています。

▼阿弥陀堂。

▼御影堂と阿弥陀堂を結ぶ渡り廊下 (国宝)。

▼経蔵 (重文)。方三間の宝形造、本瓦葺。江戸寛永期、天海僧正開版の「大蔵経(一切経)」が収められているそうです。

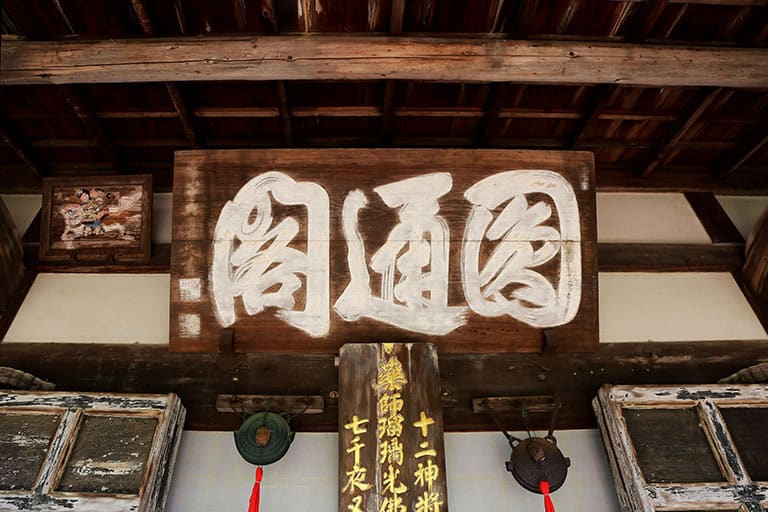

▼経蔵正面、扁額には轉輪蔵と書かれています。

▼太鼓楼 (重文)。江戸期には太鼓で時刻を告げていたそうですヨ。

▼境内東南角を白壁に囲われた一角、庭園滴翠園です。塀中左僅かに見えるのが飛雲閣 (国宝)。庭園と飛雲閣は通常非公開です。

▼飛雲閣 (国宝)。金閣、銀閣とともに京都三名閣の一つ。秀吉が建てた聚楽第の一部ともいわれ、三層楼閣建築です。

(この写真は数年前本願寺訪問時に偶然の機会に撮れた写真です)

▼飛雲閣です。どこから撮ったと思います?

お隣の興正寺境内からです。本寺では撮れずお隣からは撮れるとはこれいかに。

▼龍虎殿。本願寺の寺務所です。

▼北小路通りに面する大玄関門。この門は通れません。

▼書院大玄関。

▼大玄関から書院の建物。

▼大玄関門の隣の唐門 (国宝)。絢爛豪華な装飾門、緻密で精巧な色彩感性で中国故事を題材に極彩色彫刻が凄いです。

檜皮葺、唐破風、四脚門、桃山時代。伏見城遺構と伝わるそうです。

▼唐破風彫刻。見飽きることがありません。

▼扉両面の唐獅子。

▼前柱木鼻の阿形獅子。

▼吽形獅子。

▼扉上には孔雀もいます。今にも飛び出しそうな臨場感が凄い。

▼絢爛豪華に堪能しました。

▼境内から見た唐門。前柵が低いのでこちらの方が全容がよく判りますネ。

▼五線鮮やか南側の築地塀です。ず~と向こうに見えるのは堀川通です。ここ北小路通りを通って本願寺お暇です。

これにて本願寺終了、ご覧いただいた皆様、長々とごくろうさまでした。

御影堂と阿弥陀堂が並ぶ景観、前庭が広~くそれはそれは壮観ですヨ。いずれのお堂も内陣の荘厳や内外陣の仕切り欄間の荘厳はこ

れでもかと云う位凄く広いことこの上なし。いずれのお堂も勿論入堂可能です。惜しいのは非公開部署が多いこと、書院や庭園がな

ぜ非公開か判りませんが、親鸞さんの思想や哲学は総てをオープンにしてこそその心髄が行き渡るのでは。真宗の旗艦寺院です太っ

腹で行きましょうよ本願寺さん。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。