(2017.12.16訪問)

真正極楽寺、通称真如堂へ向かいます。永観堂からそのまま鹿ヶ谷通りを越え西へ真っ直ぐ、白川通に出て北上、そのまま北へ真

っ直ぐ行きゃいいのにわざわざ丸太町へ左折、岡崎別院を越え金戒光明寺の西側をクルーッと周ってやっとの事で真如堂到着。京

都の地図を知ってるつもりが、実は中途半端な思い込み、結局知らないのと同じというお粗末、スマホナビを始めから使えばよか

った、は後の祭りでした。

▼参道。

[ 真如堂 ]

●山号 鈴聲山 (れいしょうざん)

●寺号 真正極楽寺(しんしょうごくらくじ)通称 真如堂 (しんにょどう)

●宗派 天台宗 (てんだいしゅう)

●開山 戒算上人 (かいさんしょうにん)

●開創 永観二年 (984年)

●本尊 阿弥陀如来立像 (重文)

▲拝観 500円 朱印300円

▲時間 9:00~16:00

▲京都市左京区浄土寺真如町82 電話075-771-0915

▲http://shin-nyo-do.jp/

▲JR京都駅から市バス5系統、100系統で「真如堂前」下車、徒歩8分。

京阪電車「三条駅」から市バス5系統で「真如堂前」下車、徒歩8分。

阪急電車「四条河原町駅」から京都市バス5系統、17系統で「真如堂前」下車、徒歩8分。

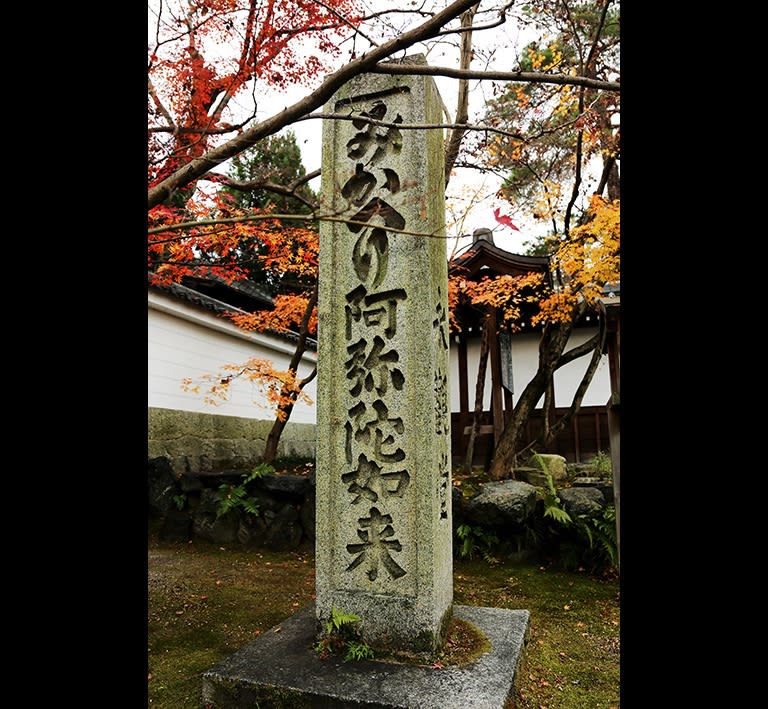

▼なんと凄い貫禄の寺石標。

真如堂縁起 (真如堂HPから抄出)

永観二年の春、開祖戒算上人の夢枕に、阿弥陀仏の化身である老僧が現れました。老僧は、「我は叡山の常行堂より参った。京に

出てすべての者に利益を施すであろう。わけても女人を済度するものである。急いで京に下山させるべし」と、戒算上人に告げま

した。比叡山の僧衆が協議した結果、慈覚大師作の常行堂の阿弥陀如来を下山していただくことを決定。ひとまず、雲母坂の地蔵

堂に仮安置し、どこに遷座していただくかと協議していたら、また夢の老僧が現れて、「神楽岡のあたりに、小さな桧千本が一晩

のうちに生えた場所がある。そここそ仏法有縁の地であり、衆生済度の場である。まさしく末法の世に、真正極楽の霊地なるぞ」

とお告げになりました。その場所は、折しも同じ夢をご覧になった東三條女院(藤原詮子)の離宮でした。女院は寝殿を飾り、堂荘

厳を施して、ここに如来を遷座しました。これが真如堂の始まりです。

▼表門。真如堂の総門で、見た通り通称赤門とも。 この門には敷居がありませんネ、なぜでしょう。答えは最後に。

▼その赤門からの境内、正面は本堂です。

▼境内参道。両サイドはモミジ。青もみじと紅葉がトンネルに、どちらも凄い景観と凄い人出だそうですヨ。

▼水口と井戸を備えた手水舎。入母屋造、本瓦葺の六脚舎。ボタンを押すと清水が出ます。

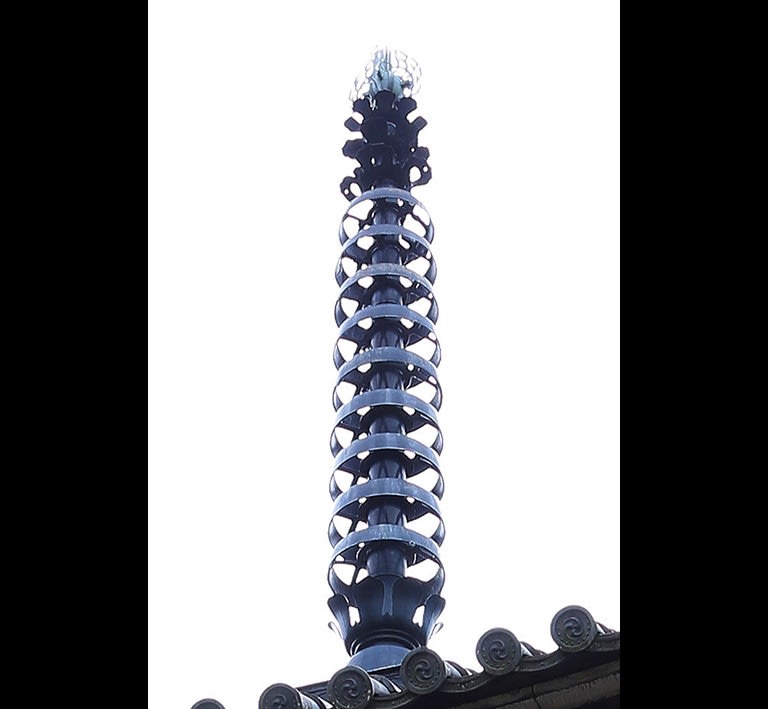

▼三重塔。塔高約30m、本瓦葺、宝暦年間 (1751~1763) 建立。

▼初層の組み物。

▼三重塔。

▼初層の組み物も斜めから見るとより精巧な感じがします。

▼三重塔。

▼縣井観音堂。 (真如堂HPから抄出)

かつて縣井という井戸が御所ありました。その昔「この井戸の水を汲む者、必ず病が癒えるであろう」と井戸の中から如意輪観

音のお告げがあり病気を治す不思議な水とされています。その如意輪観音を本尊としてお祀りしています。

▼縣井観音堂の扁額。

▼鎌倉地蔵堂。本尊地蔵菩薩。 (真如堂HPから抄出)

鎌倉時代、下野国示現寺の玄翁和尚が造像、江戸期にこの地蔵尊を真如堂に遷座しました。鎌倉地蔵の名は、この尊像が当初鎌

倉に安置されていたことに由来します。

▼鐘楼。切妻造、本瓦葺、江戸元禄年間の建立。

▼本堂。桁裄十五間、梁間十五間、総欅造、単層入母屋、本瓦葺。元禄六年から享保二年(1693~1717年)建立。

▼本堂の前面です。

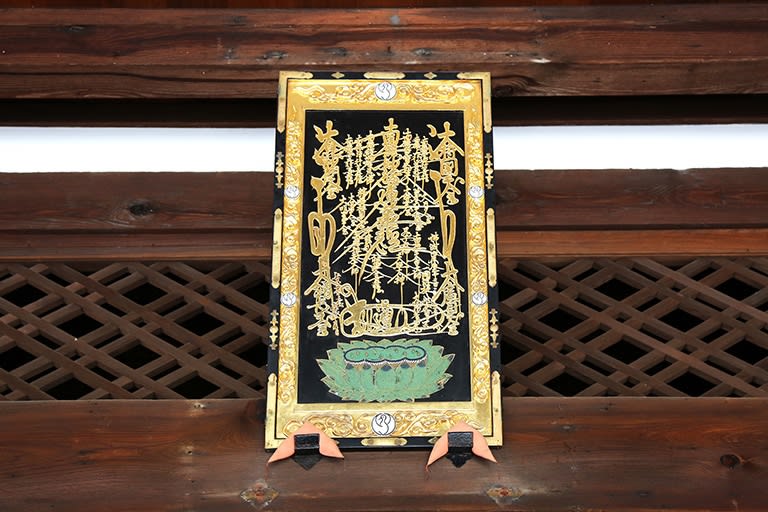

▼本堂扁額。享保十一年 (1726年) 宝鏡寺宮からの寄贈。

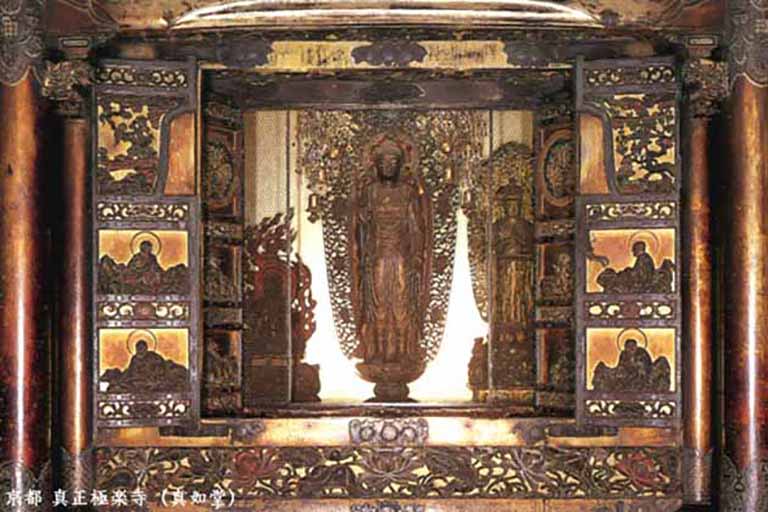

▼本堂内陣。本堂正面の宮殿(徳川綱吉と桂昌院の寄進)の中には、本尊阿弥陀如来、不動明王、千手観音が奉安。

▼本尊阿弥陀如来立像。像高108cm、木造、平安時代。(写真は真如堂HPからお借りしました)

永観堂の本尊は (みかえり阿弥陀) ですが、こちらの本尊は (うなづき阿弥陀) と呼ばれてるそうです。

▼本堂と書院を繋ぐ渡り廊下。

▼書院仏間。

▼書院東庭の涅槃の庭。 (真如堂HPから抄出)

釈迦涅槃図に基づいてこの庭でも、東山三十六峯を借景に向かって左北を頭にしたお釈迦さまが右脇を下にして横たわり、その

回りを弟子や生類たちが囲んで嘆き悲しんでいる様子が、石によって表現されています。また、白砂はガンジス川を、桧などは

沙羅の林を表しています。

▼書院南庭の随縁の庭。 (真如堂HPから抄出)

モダン庭とでも申しましょうか、2010年に重森千青さん作庭。重森千青氏は重森三玲さんのお孫さん。庭に使われている自然石

は境内にあったもの。寺を造営時地中から出てきたの。黒や茶、白の小石、苔などの仕切りに使われている石は、玉垣や縁石な

どに使われていたのを再利用したものです。いずれも、重森氏が作庭に当たり、境内を巡って見出し使用されたものです。

▼万霊堂。

▼万霊堂扁額。

▼本堂裏手の敷きモミジ。これだけ綺麗に敷かれているのは、人の手が入っているのかも。

▼金銅阿弥陀如来露仏坐像。

▼石薬師堂。本尊薬師如来石像。

▼向拝前柱に取り付けられているコレ扁額? どう説明したらいいのか判りません。

▼元三大師堂。比叡山延暦寺第十八代座主慈恵大師良源さんの画像を祀っています。

桁裄四間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺、二間向拝付。元禄九年(1696年) 建立。

▼新長谷寺。

▼本尊名が書かれた新長谷寺扁額。

▼新長谷寺須弥壇。荘厳は極めて質素で中央お厨子に本尊が祀られています。

▼本尊十一面観音立像。

▼放生池中の島に建つ赤崎弁財天。 (真如堂HPから抄出)

住持昭淳律師は本堂資金が調達勧進のため永正十六年 (1519年) 周防国赤崎弁才天の宝前において祈念した。この赤崎明神とい

うのは、芸州厳島明神が最初に影向されたところである。続いて厳島社に詣でて十七日間の参籠結願をし帰洛。まだ費用は不足

していたので、京の近隣の貴賤に勧進をし、僧衆48人で別時念仏執行。無事に結願供養執行の運びとなったお礼に真如堂に分詞

した。

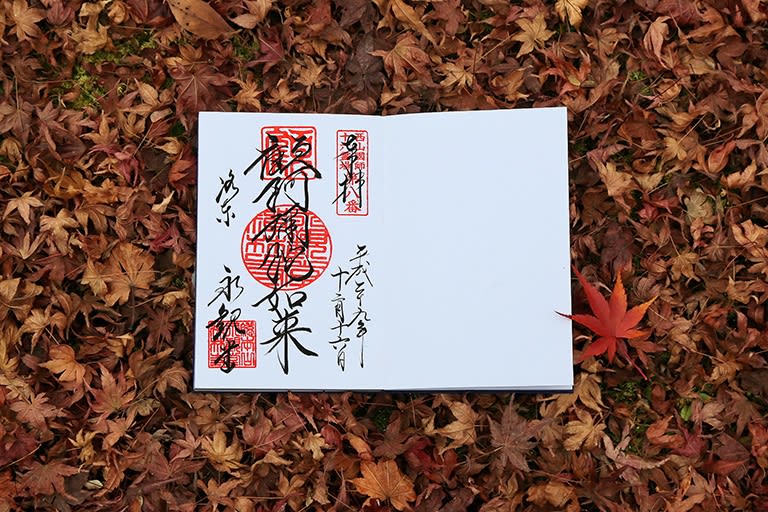

▼ご朱印です。

以前訪ねた時はボランティアのオジさんの流暢なガイドに感心したんですが、今日はお目にかかれませんでした。もっとも、今日

は参拝の方々もいませんでしたの出る幕がなかったようです。

真如堂これにて オ シ マ イ

表門には敷居がありませんネ、なぜでしょうの答。

神楽岡 (真如堂の西にある吉田山のところ) の神々が毎夜真如堂に参詣する際につまずかないようするため。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。