(2018.11.10訪問)

直指庵から真南約5~600mにある嵯峨天皇勅願のお寺大覚寺を訪ねます。嵯峨天皇と云えば絶世の美女の誉れ高い檀林皇后橘嘉智子

の名が先ず思い浮かびます。絶世の美女って誰か見たことがあるのか嘉智子はん、ホントどれほどのベッピンだったのでしょうネ。

ベッピンはさておいて、今大覚寺では、勅封心経殿で嵯峨天皇をはじめ、6天皇の「勅封般若心経」が特別公開されています。これは

必見と云うことで大覚寺を訪ねたのであります。決してベッピンが目的ではないんですヨ。

▼旧嵯峨御所の格式は何事にも代え難い格調の石柱。

[ 大覚寺 ]

●山号 嵯峨山 (さがざん)

●寺号 大覚寺 (だいかくじ) 正式名称 旧嵯峨御所大覚寺門跡

●宗派 真言宗大覚寺派大本山 (しんごんしゅうだいかくじは)

●勅願 嵯峨天皇 (さがてんのう)

●開山 恒寂法親王 (ごうじゃくほっしんのう)

●開創 貞観十八年 (876年)

●本尊 五大明王 (重文)

▲京都市右京区嵯峨大沢町4番地 TEL.075-871-0071

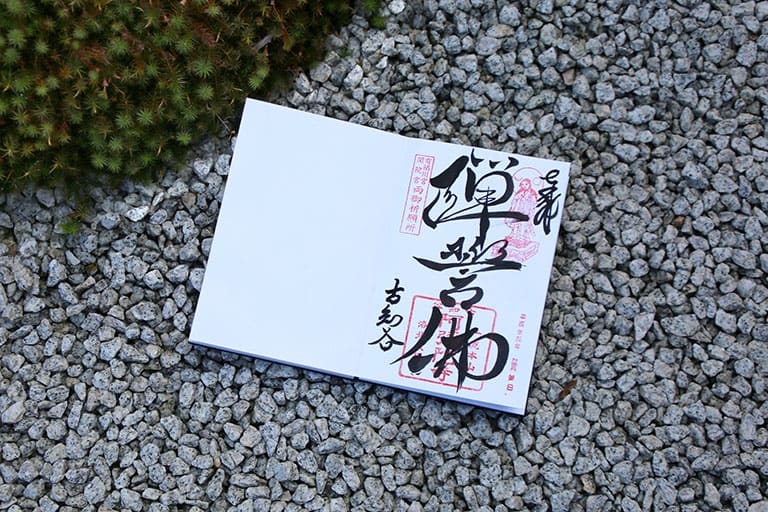

▲拝観料 500円 御朱印300円

▲拝観時間 9:00~17:00

▲JR嵯峨野線「嵯峨嵐山駅」下車 徒歩約15分

京福電鉄嵐山線「嵐山駅」下車 徒歩約20分

市バス「大覚寺」下車 徒歩スグ

▼参道を左に行けば玄関門。

大覚寺縁起 (大覚寺HPから抄出)

平安初期、嵯峨天皇が檀林皇后とのご成婚の新室である離宮を建立されたのが、大覚寺の前身離宮嵯峨院である。嵯峨院が大覚寺と

なったのは、皇孫である恒寂入道親王を開山として開創した貞観十八年 (876年) のこと。弘法大師空海のすすめにより嵯峨天皇が浄

書された般若心経が勅封(六十年に一度の開封)として奉安され、般若心経写経の根本道場として知られる。明治時代初頭まで、代

々天皇もしくは皇統の方が門跡を務めた格式高い門跡寺院である。

▼玄関門。三間一戸、切妻造、本瓦葺。

▼門跡寺院木札の墨跡。

▼式台玄関。こちらからは入れません。参道脇には今盛りと嵯峨菊の鉢。

▼嵯峨菊、黄色がまた周囲によく映えているんです。

▼宸殿 (重文)。桁裄九間、入母屋造、檜皮葺、寝殿造。

江戸期、後水尾天皇より下賜された寝殿造の建物。入内した将軍秀忠の娘、東福門院和子が寝殿として使用していた。

▼宸殿前庭の右近の橘。左近の桜は今見る影もないですが、この橘は元気で実がたわわ。

▼宸殿襖絵は狩野山楽の作。

▼御影堂。桁裄七間、入母屋造、桟瓦葺、一間向拝付。大正十四年 (1925年) 建立。

大正天皇即位に際し建てられた饗宴殿を式後賜り移築したもの。心経殿の前殿であり、内陣正面は心経殿を拝するため開けてあり

内陣左右に嵯峨天皇、弘法大師、後宇多法皇、恒寂入道親王など大覚寺の歴史に大きな役割を果たされた方々の尊像を安置。

▼御影堂から前庭奥の勅使門遠望。

▼勅使門。四脚門、切妻造、銅板葺。嘉永年間 (1848~54年) 再建。

屋根梁、正面および背面に軒唐破風を付け、全体は素木造りだが唐破風の部分のみ漆塗で金鍍金の飾り装飾を施している。

▼唯一の紅葉。

▼嵯峨菊、云いようのない姿形。

▼村雨の廊下、諸堂を結ぶ廻廊をそう呼んでます。

▼安井堂内陣、後水尾天皇僧形を奉安。

京都東山にあった安井門跡蓮華光院の御影堂を明治四年 (1871年) 移築されたもの。

▼後水尾天皇僧形像。

▼内陣の格天井に描かれた花鳥図。

▼勅封心経殿。大正14年、法隆寺の夢殿を模して再建。

殿内には嵯峨天皇をはじめ、後光厳、後花園、後奈良、正親町、光格天皇の勅封心経を奉安し、薬師如来像が奉伺されている。

特別公開「嵯峨天皇宸翰勅封般若心経」が公開されています。平成30年10月1日(月)~11月30日(金)詳細は大覚寺HPをご覧くだ

さい。

▼嵯峨菊。

▼ひっそりと聖天堂。方三間の宝形造。

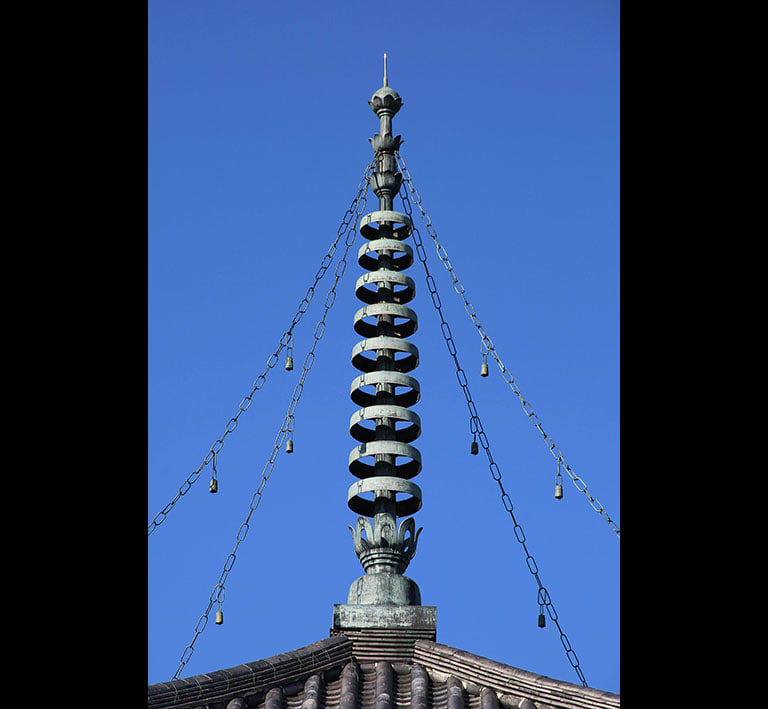

▼心経宝塔 (多宝塔)。昭和四十二年 (1967年) 建立。大沢池のほとりに佇み、嵯峨野の四季の風景にとけあった朱塗りの端正な

姿が美しい多宝塔です。嵯峨天皇心経写経千百五十年を記念して建立。基壇内部に「如意宝珠」を納めた小塔を安置、内部には

弘法大師像を奉安。

▼心経宝塔の相輪。

▼近くに石仏が並んでいます。

名勝大沢池を巡ってみましょうか。

周囲約1kmの日本最古の人工の林泉。嵯峨天皇が離宮嵯峨院の造営時、唐の洞庭湖を模して造られたところから庭湖とも呼ばれて

います。

▼池の汀に立つ石柱。

▼少し寂し気な池景。

▼静かな池面に付かず離れず。

▼いつの間にやら桟橋へ、何やらヒソヒソ……。

▼冬真近と云う寂しい感じでオシマイなんですが……、

▼せめてピンクの嵯峨菊で気分ホッコリ、大覚寺と大沢池オシマイです。

特別フロク

▼嘉智子はん、こんなベッピン。(写真はネットからもらってきました)

宮廷文化絢爛期を導いた嵯峨天皇は橘嘉智子を皇后に迎え、男として誇らしげで華麗な一生をおくった天皇としてその名がよく出て

きますネ。大覚寺は天皇自らが寺として建立したものではなく、続く皇女、皇孫がその遺志を継いで年を経て離宮から寺へと変貌し

ていったものと云います。門跡寺院としての格調は半端じゃないと聞きますが、寺院の格って? 天皇が創建したから? 天皇や皇

族が門跡を勤めたから?