(2018.07.21訪問)

それにしても「暑い」という言葉しか出てこない今日このごろ、皆様いかがでしょうか、この狂暑お大事にして下さいネ。

今日はわざわざ、我が大大阪よりも2~3℃も気温が高い京嵯峨野嵐山へやってまいりました。取り敢えず渡月橋の真ん中に立ち、

桂川の流れに沿って吹く涼風を期待してみたのですが風はナシ、ただ単に暑いだけ。

止むを得ず当初の予定通り、二駅バックして臨済禅刹鹿王院を訪ねることにいたします。

▼嵐電鹿王院駅から南へ5~6分、住宅街の中に瀟洒な山門を構えています。

[ 鹿王院 ]

●山号 覚雄山 (かくゆうざん)

●院号 鹿王院 (ろくおういん)

●寺号 宝幢禅寺 (ほうとうぜんじ)

●宗派 臨済宗単立 (りんざいしゅう)

●開基 足利義満 (あしかがよしみつ)

●開山 春屋妙葩 (しゅんのくみょうは) 普明国師

●開創 康暦二年 (1380年)

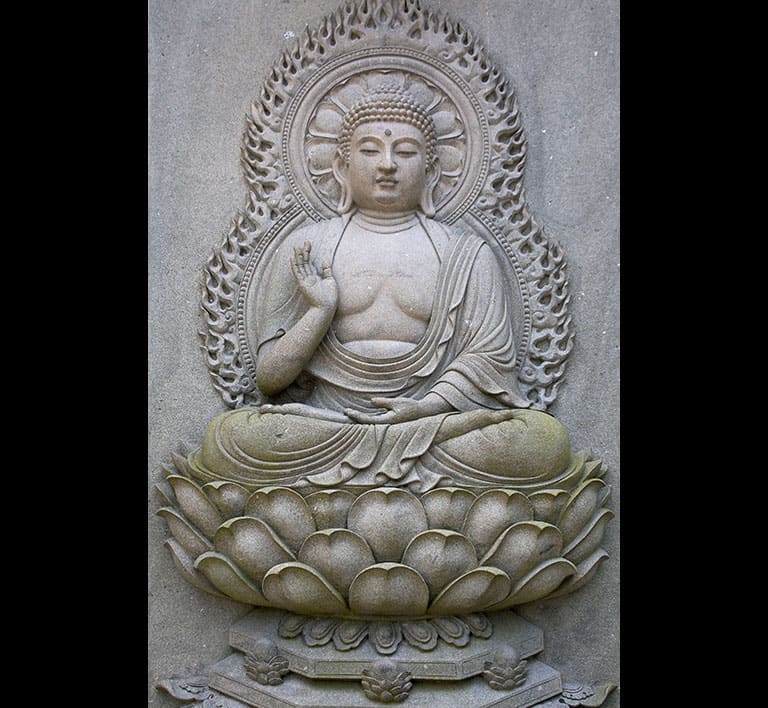

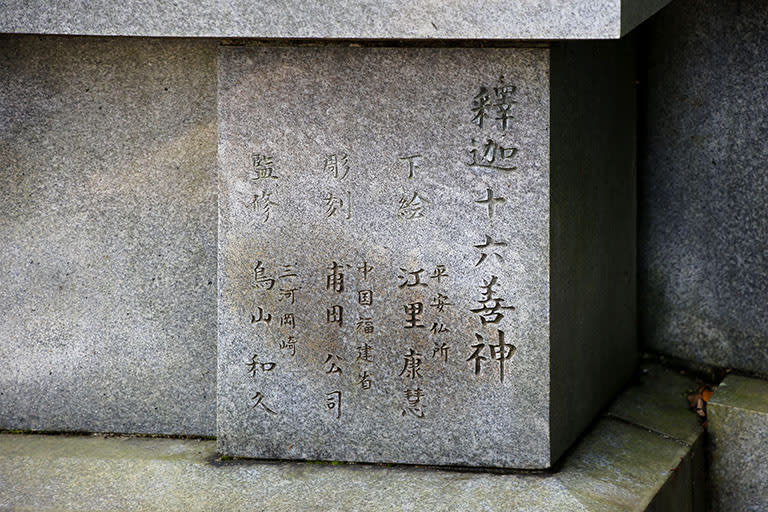

●本尊 釈迦如来坐像

▲拝観 500円 朱印 300円

▲京都市右京区嵯峨北堀町 電話075-861-1645

▲京福電鉄「鹿王院駅」下車 南へ100m

JR「嵯峨嵐山駅」下車 東南へ500m

阪急「嵐山駅」下車 東北へ700m

▼山門。一間一戸、切妻造、本瓦葺の四脚門。室町時代初期の禅寺山門としては、京都で建仁寺総門に次ぐ遺構だそうです。

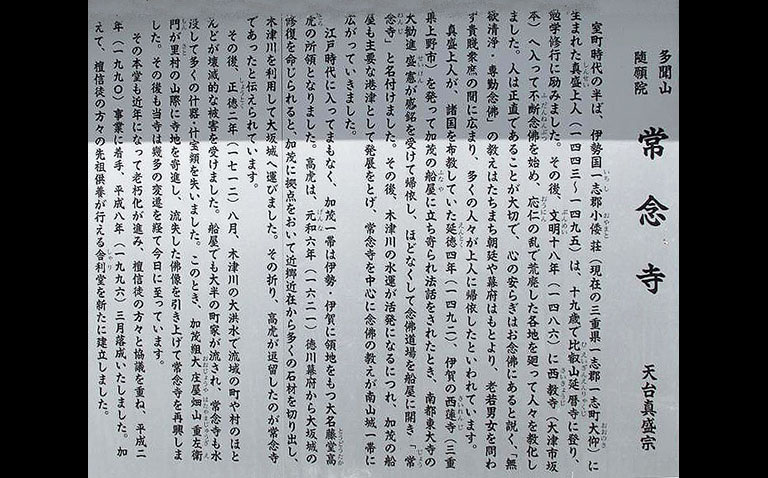

鹿王院縁起

足利三代将軍義満が康暦二年、二十四歳の時、延命祈願でこの地に建てた禅寺で覚雄山宝幢禅寺鹿王院と号した。

京都十刹第五の名刹です。

▼山門両袖の瓦埋め込みの土塀、味が有りますねえ。

▼義満揮毫の山号が書かれた扁額。

▼グリーンシャワーが降り注ぐトンネルの先に……、

▼小さな門が見えてきました。

▼綺麗なお庭のその先は……、

▼庫裏の玄関です。ここで入山手続きをします。

▼瓦敷きの渡り廊下を行くと……、

▼中央奥が本堂なんですが正面写真が撮れません。方三間、寄棟造、桟瓦葺、延宝四年 (1676年) 再建。

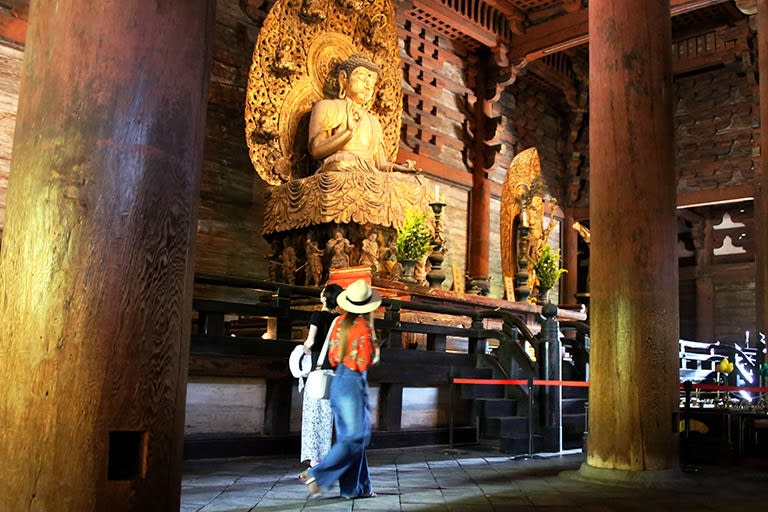

▼本堂内部。中央須弥壇に運慶作と伝える本尊釈迦如来坐像が祀られ、左右に十大弟子が立ってます。

▼須弥壇背面中央に弥勒菩薩坐像、右に鹿王院十一世賢渓玄倫和尚坐像、左に鹿王院十二世虎岑玄竹和尚坐像が祀られています。

▼当山開基の足利義満坐像も祀られています。

▼本堂棟続きの客殿です。

▼寺号が書かれた客殿扁額も義満揮毫。

▼客殿前庭。

▼目を右に転じると舎利殿と後ろは嵐山。

▼この渡り廊下を左に行くと舎利殿。

▼舎利殿。方三間、宝形造、桟瓦葺、下層屋根は裳階。宝暦十三年 (1763年) 再建。

正面からは入堂出来ず背面からの入堂になります。

堂内は天井が高く広々とした感じで、中央に須弥壇があり、周囲の壁面には十六羅漢の軸が掛けられています。

▼扉を開けるといきなりド~ンと釈迦涅槃図が眼に入ります。

▼堂内中央の須弥壇。壇上に仏舎利を収めた厨子風の立派な多宝塔が置かれ、周囲を四天王で守護しています。

▼格天井からは双龍が描かれた八角天蓋が吊るされ、各辺から瓔珞が幽かに揺れています。

▼多宝塔上部の組み物のリズム感。

▼境内各所に石塔や、

▼形だけの井戸や、

▼石と木合作の灯籠風の変なものが有ります。

▼鎮守社の三社明神。

▼三社明神の前に開かずの門。性格がよく判らない変な門です。

鹿王院これにて オ シ マ イ 。

寺伝によれば、足利義満二十四歳の時、延命祈願で建てたと云う鹿王院。室町幕府の最高権力者とはいえ弱冠二十四歳の若者が、そし

てその義満の卓越した能力と優秀な家臣団が控えているとは云え、本当にこれだけの規模の寺院建立をしたのだろうか。往時の権力構

造と組織力は現代とは比較にならない大きな力が働いていたのかも知れませんネ。往々にして歴史のエポックには変わり目という言葉

だけで説明出来ない不思議が有るようです。

ふっとそんなことを思った鹿王院訪問でした。

フロク

▼今日の渡月橋。暑い暑いと言いながら、それでも人は歩いています。