先日山梨の150年続いている「アシザワ養蚕」にシルク伝道師たちをお連れした。

シルク伝道師は今三期生まで学び33人が登録されている

まだまだ少ない人数だが、日本の近代国家をつくった「蚕」の力を、チャ子ちゃん先生は次の世代に繋ぎたいと思って、この講座を作った

きものの仕事を本格的に始めたのは、昭和45年だがその頃どの地方に行っても、桑畑があり、子供たちは桑の実を隠し食って口の周りを赤く染めていた

上越線の高崎から十日町に行く途中の車窓は、山と桑畑しか見えなかった

そのころの日本は生糸の輸出国として世界に君臨していたのだ。明治大正昭和と続いた生糸生産量の王者だった

この45年あたりから生産量はだんだん落ちて、中国に王者の座を譲ることになる

その原因は「石油繊維」を身に着ける政策が徹底したからでもあった

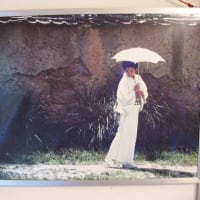

養蚕農家が日に日に少なくなっていくのを、能天気なチャ子ちゃん先生はあまり気にもしなかった、現実にきものは飛ぶように売れていたし、正田美智子様の着物姿に若い娘たちは憧憬の思いを寄せ、何かときものを着る機会があったのだ。とくにきものの地染めの作業が間に合わず、白地の着物が大流行、そうすると地紋が浮き彫りになる素材に人々は群がった

丹後はさまざまの地紋の白生地を生産し隆盛を極めた

ちょうど家庭画報の着物ページを受け持っていたので、何回か編集長と丹後に赴き、家庭画報独自の「装趣会」という会を作って、そこで特別な地紋の生地の着物を販売したりもした

山陰本線の車窓も見渡す限り桑畑であった

そのころチャ子ちゃん先生は出来上がった反物にしか興味がなかった

しかし、桑畑がだんだん果樹園に変貌していくとき、はっと気が付いた

「養蚕業が養蚕業が危ない!」

タイミングよく農水省蚕関係の審議員になり、課長さんと養蚕農家や種の農家、桑畑の農家を歩き、時代に取り残されそうな様子に胸が痛んだ

国の政策は輸出より輸入に重きをを始めた

本日の「チャコちゅうぶ」このような話をしようと思います 20時から

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます