金曜 名作館 生誕140年 与謝野晶子 まことの心 歌ってこそ

今野寿美

こんの・すみ 歌人。1952年東京都生まれ。りとむ短歌会編集人。歌集に『世紀末の桃』(現代短歌女流賞)、『龍笛』(葛原妙子賞)、『かへり水』(日本歌人クラブ賞)、著書に『24のキーワードで読む与謝野晶子』ほか多数

明治37(1904)年9月号の雑誌『明星』に、与謝野晶子の「君死にたまふこと勿(なか)れ」が掲載された。

日露戦争に出征した弟の無事を祈り、戦地で命を落としたもうなと繰り返す五連の詩である。それは、姉として当然の素直な心情吐露であったが、日ごとの激戦が伝えられ、国を挙げて色めき立つ世相のなかでは、戦死の理不尽をいう詩が社会に歓迎されようはずもなかった。

第三連では「すめらみことは戦ひに/おほみつからは出でまさね」と、一国の帝(みかど)が戦地には赴くことなく兵士をつかわす現実のむごさに触れたものだから、国粋主義者の猛反発を招いてしまう。この文脈は、そんな現実においても、み心深い帝は戦死が名誉だなどとお思いになるはずがない、と結ばれるのであって、正しく読めば帝に向けた批判ではない。ただ、帝を軽々しく登場させただけで、晶子は禁忌を犯したようなもの。いわば完壁に反体制の非国民なのだった。

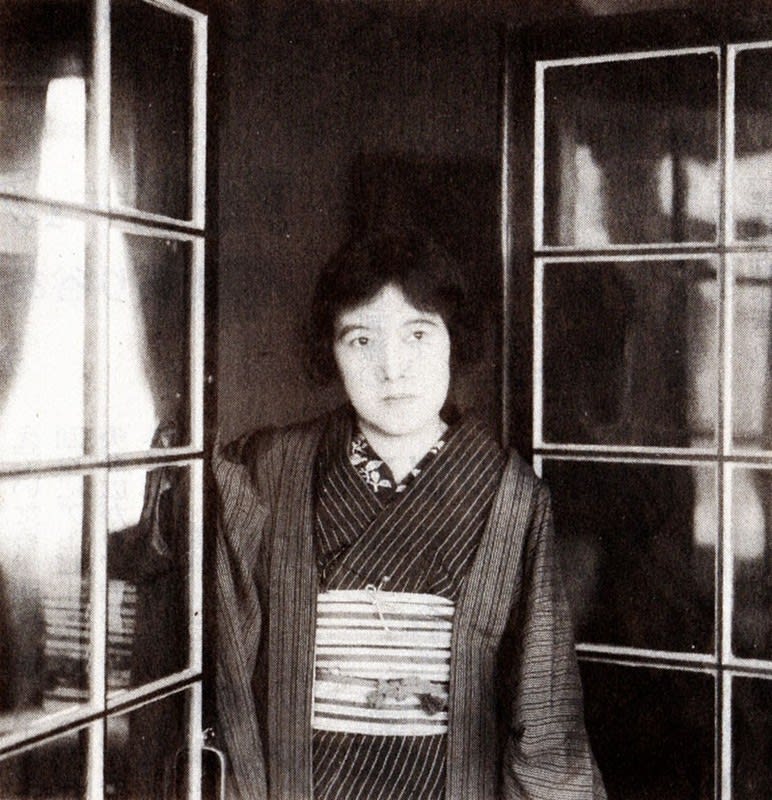

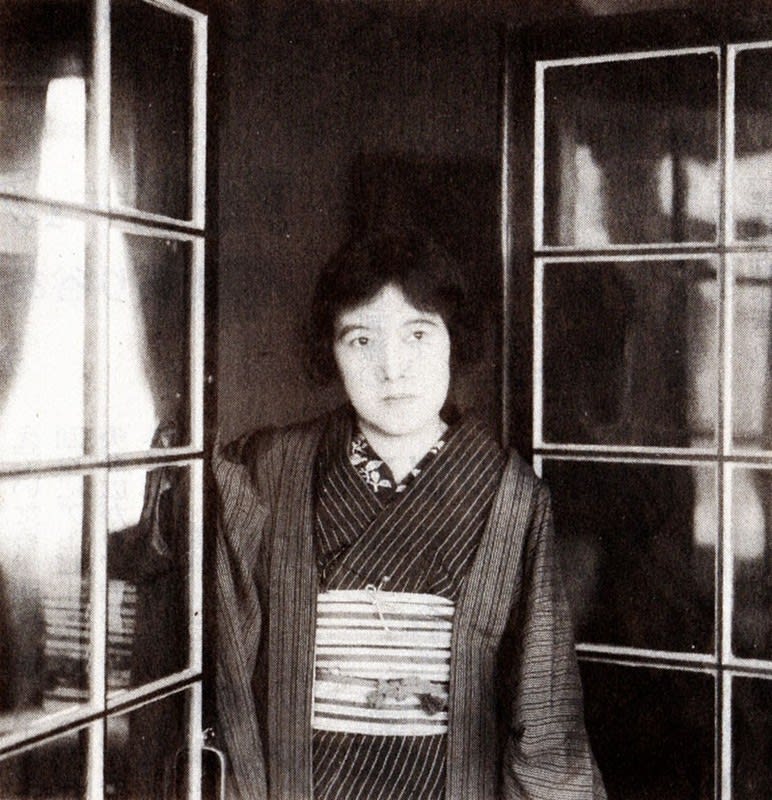

よさの・あきこ

1878~1942年。歌人。現・大阪府堺市生まれ。新詩社を代表する歌人として雑誌『明星』で活躍。歌集『みだれ髪』『小扇』『舞姫』、現代語訳『源氏物語』ほか

当時、文芸にも関心の深かった評論家の大町桂月(けいげつ)は「世を害する」思想と見なし、すぐさま10月号の雑誌『太陽』で晶子を批判した。それを読んだ晶子は、11月号の『明星』に「ひらきぶみ」を書く。

封をしていない手紙の意の「ひらきぶみ」という題は、里帰りしていた堺の実家から夫に宛てた手紙の体裁で書かれたことによるが、晶子としては申し開きの意をこめたのでもあろうか。この古雅な題と候文(そうろうぶん)のしなやかな文体にそぐわないほど、その内容は明快で、堂々と揺るぎがない。

忠君愛国の美名のもとに名誉の戦死に駆り立てる戦争の悪を説き、命を尊ぶ、人として当然の「まことの心」を歌いたいというのがその主張である。まことの心を歌ってこそ歌。「歌は歌に候」と一歩も譲らぬ構えの晶子であった。

この応酬は時代の論客を巻き込み、熱を帯びていったが、最後は桂月が晶子への過剰な批判をわびて終わっている。それにしても、生来内気で、人前でものを言うことが大の苦手であった晶子が、昂然(こうぜん)と面をあげて一気に「ひらきぶみ」を書いたところに注目しておきたい。

話すことは不得手だが、書くとなったら、あふれる言葉をよどみなくつづり、たちまち見事に仕上げてしまう。それが終生変わらぬ与謝野晶子の、もっとも与謝野晶子らしい、すぐれた才質であった。

明治44(1911)年に平塚らいてうが雑誌『青鞜(せいとう)』の創刊を目指し、晶子に寄稿を依頼するため訪ねたときも同じ様相だったという。うつむいて、女はだめだといった意味のことをぼそぼそと口にする晶子に、らいてうは失望を禁じ得なかったに違いない。

ところが、いち早く晶子から届いた作品は、「山の動く日来(きた)る」で始まる詩十二編で、立ち上がろうとする女性たちへの高らかな激励に満ち、らいてうを感激させている。七人目である四女を出産し、その年の秋には渡欧する夫の寛(鉄幹)を見送り、源氏物語の現代語訳を成し遂げ、さらに翌年には夫の勧めに応えて自分も欧州へ旅だってしまう三十代半ばの晶子だった。

むろん、豊かな叙情的才質に恵まれていた。加えて内向きの性格だから、並外れた読書欲のままにひとり読みあさり、文学の素養や表現力はおのずと身についている。商家の堅気な刀自(とじ)であった母は晶子におしゃれなどさせず、美しい着物が大好きな晶子は、周囲の女の子の桃割れやかんざし、華やかな着物や帯をただただうらやんで過ごした。古典の物語の世界に遊ぶうち、憧れは限りなくふくらみ、恋を夢想する娘時代だったわけである。

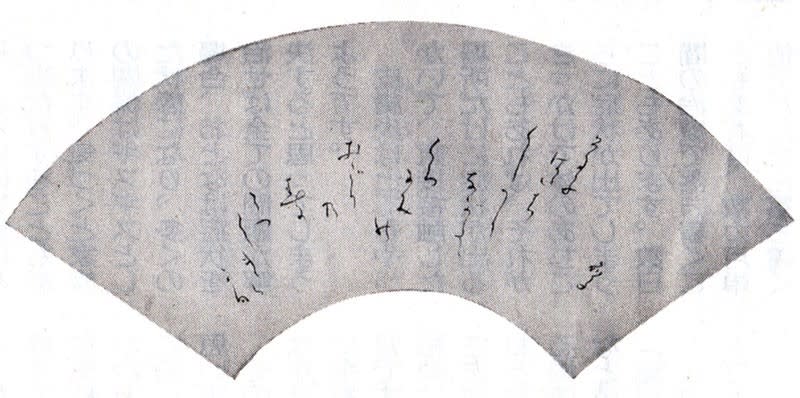

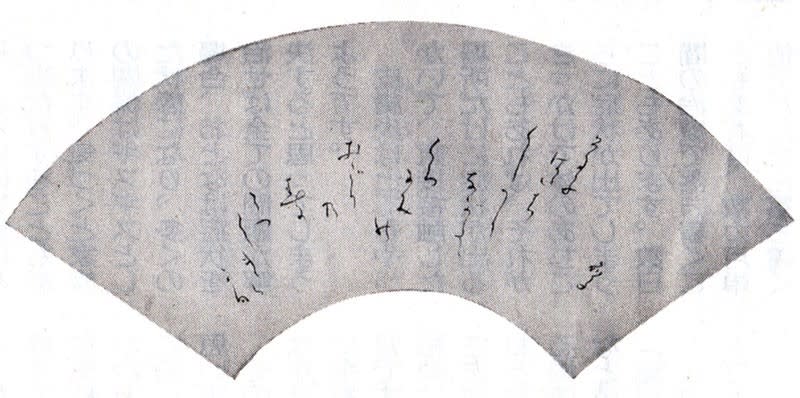

晶子書「その子はたちくしにながるゝくろかみのおこりの春のうつくしきかな」(堺市博物館蔵)

『みだれ髪』初版本(日本近代文学館蔵)

歌集『みだれ髪』には、振り袖の町娘が青年僧の気を引いたり、京都の舞妓(まいこ)さんがヒロインとなって舞を舞ったり、鼓を打ったり、はたまた宿の娘が旅の若者に恋したり、といった小さな物語がいくつも織り込まれている。少女期にかなわなかった憧れを存分に物語に仕立て、一首一首の歌によって描き出すよろこびに満ちていたのだろう。憧れであり想像であるから、大胆な恋愛表現もためらうところがない。

『みだれ髪』は明治34(1901)年、まさに新世紀を拓(ひら)く歌集として刊行された。様式で固められた伝統的和歌になじめず、晶子は「まことの心」を歌にしようとしたし、歌の師・鉄幹はその方向を全面的にうべない、強力に支えた。古典の要素は歌のことばの修辞としてこなされ、誰の耳にも親しい俗謡の趣すら歌の表現として、たちまち晶子ふうの個性的恋語りとなる。青年たちがこぞって読み、まねようとしたのも当然のなりゆきだ。

自由で新しい歌へと強力に先導する鉄幹への思いが恋であると自覚したとき、憧れは現実となって晶子を駆り立てた。

なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜かな

『みだれ髪』

多くの秀歌は、一途(いちず)な筆の勝利というべき確かな魅力を、今もなお放ってやまない。

◇県立神奈川近代文学館で「生誕140年与謝野晶子展」開催中(5月13日まで)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年4月20日付掲載

日露戦争で、日本が一路軍国主義の世の中に突き進んでいく中、出征していく弟の無事を祈り、「君死にたまふこと勿(なか)れ」と歌う。

晶子を批判する論客にあえて「ひらきぶみ」、いまでいうなら公開書簡で反論する。

『みだれ髪』で、当時からすれば枠をはみ出した「禁断の恋」を描く。

すごい先進的な女性だったんだ。

今野寿美

こんの・すみ 歌人。1952年東京都生まれ。りとむ短歌会編集人。歌集に『世紀末の桃』(現代短歌女流賞)、『龍笛』(葛原妙子賞)、『かへり水』(日本歌人クラブ賞)、著書に『24のキーワードで読む与謝野晶子』ほか多数

明治37(1904)年9月号の雑誌『明星』に、与謝野晶子の「君死にたまふこと勿(なか)れ」が掲載された。

日露戦争に出征した弟の無事を祈り、戦地で命を落としたもうなと繰り返す五連の詩である。それは、姉として当然の素直な心情吐露であったが、日ごとの激戦が伝えられ、国を挙げて色めき立つ世相のなかでは、戦死の理不尽をいう詩が社会に歓迎されようはずもなかった。

第三連では「すめらみことは戦ひに/おほみつからは出でまさね」と、一国の帝(みかど)が戦地には赴くことなく兵士をつかわす現実のむごさに触れたものだから、国粋主義者の猛反発を招いてしまう。この文脈は、そんな現実においても、み心深い帝は戦死が名誉だなどとお思いになるはずがない、と結ばれるのであって、正しく読めば帝に向けた批判ではない。ただ、帝を軽々しく登場させただけで、晶子は禁忌を犯したようなもの。いわば完壁に反体制の非国民なのだった。

よさの・あきこ

1878~1942年。歌人。現・大阪府堺市生まれ。新詩社を代表する歌人として雑誌『明星』で活躍。歌集『みだれ髪』『小扇』『舞姫』、現代語訳『源氏物語』ほか

当時、文芸にも関心の深かった評論家の大町桂月(けいげつ)は「世を害する」思想と見なし、すぐさま10月号の雑誌『太陽』で晶子を批判した。それを読んだ晶子は、11月号の『明星』に「ひらきぶみ」を書く。

封をしていない手紙の意の「ひらきぶみ」という題は、里帰りしていた堺の実家から夫に宛てた手紙の体裁で書かれたことによるが、晶子としては申し開きの意をこめたのでもあろうか。この古雅な題と候文(そうろうぶん)のしなやかな文体にそぐわないほど、その内容は明快で、堂々と揺るぎがない。

忠君愛国の美名のもとに名誉の戦死に駆り立てる戦争の悪を説き、命を尊ぶ、人として当然の「まことの心」を歌いたいというのがその主張である。まことの心を歌ってこそ歌。「歌は歌に候」と一歩も譲らぬ構えの晶子であった。

この応酬は時代の論客を巻き込み、熱を帯びていったが、最後は桂月が晶子への過剰な批判をわびて終わっている。それにしても、生来内気で、人前でものを言うことが大の苦手であった晶子が、昂然(こうぜん)と面をあげて一気に「ひらきぶみ」を書いたところに注目しておきたい。

話すことは不得手だが、書くとなったら、あふれる言葉をよどみなくつづり、たちまち見事に仕上げてしまう。それが終生変わらぬ与謝野晶子の、もっとも与謝野晶子らしい、すぐれた才質であった。

明治44(1911)年に平塚らいてうが雑誌『青鞜(せいとう)』の創刊を目指し、晶子に寄稿を依頼するため訪ねたときも同じ様相だったという。うつむいて、女はだめだといった意味のことをぼそぼそと口にする晶子に、らいてうは失望を禁じ得なかったに違いない。

ところが、いち早く晶子から届いた作品は、「山の動く日来(きた)る」で始まる詩十二編で、立ち上がろうとする女性たちへの高らかな激励に満ち、らいてうを感激させている。七人目である四女を出産し、その年の秋には渡欧する夫の寛(鉄幹)を見送り、源氏物語の現代語訳を成し遂げ、さらに翌年には夫の勧めに応えて自分も欧州へ旅だってしまう三十代半ばの晶子だった。

むろん、豊かな叙情的才質に恵まれていた。加えて内向きの性格だから、並外れた読書欲のままにひとり読みあさり、文学の素養や表現力はおのずと身についている。商家の堅気な刀自(とじ)であった母は晶子におしゃれなどさせず、美しい着物が大好きな晶子は、周囲の女の子の桃割れやかんざし、華やかな着物や帯をただただうらやんで過ごした。古典の物語の世界に遊ぶうち、憧れは限りなくふくらみ、恋を夢想する娘時代だったわけである。

晶子書「その子はたちくしにながるゝくろかみのおこりの春のうつくしきかな」(堺市博物館蔵)

『みだれ髪』初版本(日本近代文学館蔵)

歌集『みだれ髪』には、振り袖の町娘が青年僧の気を引いたり、京都の舞妓(まいこ)さんがヒロインとなって舞を舞ったり、鼓を打ったり、はたまた宿の娘が旅の若者に恋したり、といった小さな物語がいくつも織り込まれている。少女期にかなわなかった憧れを存分に物語に仕立て、一首一首の歌によって描き出すよろこびに満ちていたのだろう。憧れであり想像であるから、大胆な恋愛表現もためらうところがない。

『みだれ髪』は明治34(1901)年、まさに新世紀を拓(ひら)く歌集として刊行された。様式で固められた伝統的和歌になじめず、晶子は「まことの心」を歌にしようとしたし、歌の師・鉄幹はその方向を全面的にうべない、強力に支えた。古典の要素は歌のことばの修辞としてこなされ、誰の耳にも親しい俗謡の趣すら歌の表現として、たちまち晶子ふうの個性的恋語りとなる。青年たちがこぞって読み、まねようとしたのも当然のなりゆきだ。

自由で新しい歌へと強力に先導する鉄幹への思いが恋であると自覚したとき、憧れは現実となって晶子を駆り立てた。

なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜かな

『みだれ髪』

多くの秀歌は、一途(いちず)な筆の勝利というべき確かな魅力を、今もなお放ってやまない。

◇県立神奈川近代文学館で「生誕140年与謝野晶子展」開催中(5月13日まで)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年4月20日付掲載

日露戦争で、日本が一路軍国主義の世の中に突き進んでいく中、出征していく弟の無事を祈り、「君死にたまふこと勿(なか)れ」と歌う。

晶子を批判する論客にあえて「ひらきぶみ」、いまでいうなら公開書簡で反論する。

『みだれ髪』で、当時からすれば枠をはみ出した「禁断の恋」を描く。

すごい先進的な女性だったんだ。