シリーズ 原発の深層 第二部・米戦略のもとで③ プルトニウムの支配

アイゼンハワー政権下の米国は、急激な核軍拡の時代でした。ピーク時には、1日28個の核兵器が生産されています。

核兵器の大量生産を可能にしたのが、核燃料であるウランの獲得、そして、ウラン燃焼後に生じる核兵器の原料=プルトニウムの独占的な管理でした。

“二つの目的”

1954年8月13日の国家安全保障会議(NSC)で決定された戦略文書(NSC5431/1)は、ベルギーとの原子力協定を特別に重視していました。

米原子力委員会のストローズ委員長は、同協定は「ベルギー領コンゴからの核分裂性物質(ウラン)を獲得するため」であり、その関連で「ベルギーの動力炉建設を請け負った」と述べ、こう続けています。米国が「平和のための原子力」政策の一環として他国への提供を表明した濃縮ウラン(100キロ)は「大した量ではない」(同日付のNSC議事録)。

他国への「平和目的」での核物質や原発技術の提供と引き換えに、軍事・非軍事双方に使える膨大な核物質を獲得するーこれが「53年12月8日の大統領演説(アトムズ・フォー・ピース)の二つの重要な目的の一つ」(ストローズ委員長)だというのです。

もう一つの目的は何か。それは、「外国に提供した核物質の回復・再獲得」(同委員長)です。

「再処理によって生じる副産物=プルトニウムは兵器用の物質として重要である。それゆえに、米国が再処理を行い、プルトニウムを得るために、副産物の返却を規定しなければならない」

他国がプルトニウムを兵器用に転用するのを防ぐ一方、米国はプルトニウムを自由に使おうというのです。

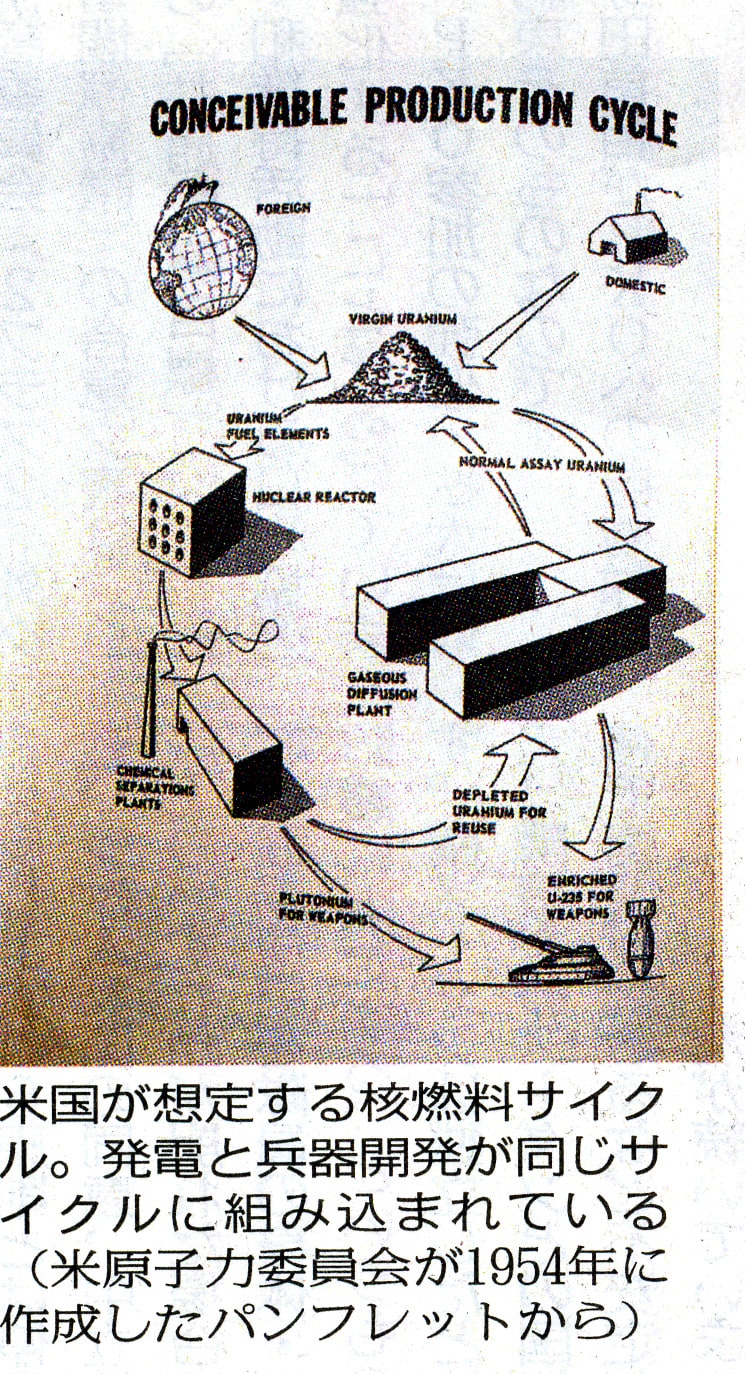

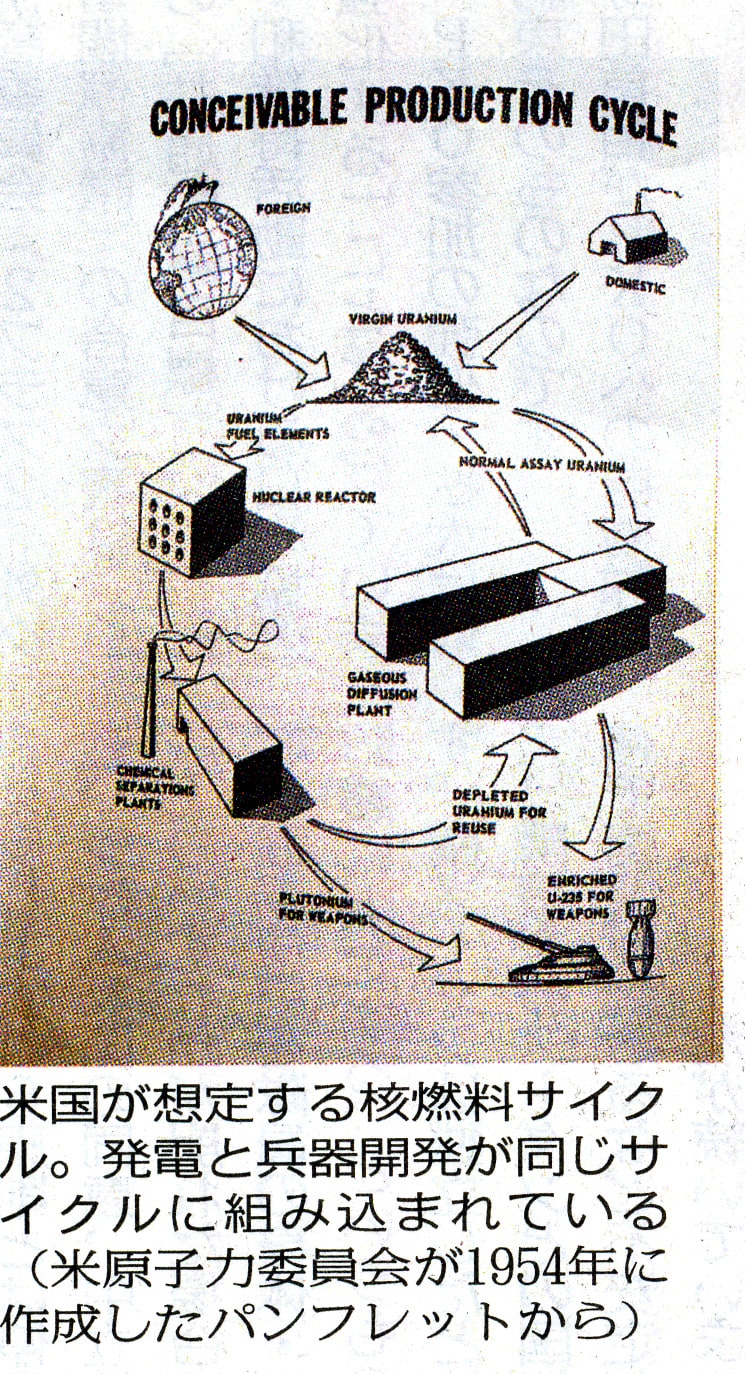

実際、米国が想定している核燃料サイクルは、原子力発電と兵器開発が一体のものになっています。これにより、「核物質生産のコストが削減された」(原子力委員会)としています。

核物質の支配―これこそが「アトムズ・フォー・ピース」政策の目的だったのでは、と疑わざるを得ません。

他国には制限

この方針に基づき、54年に制定された米原子力法では電力会社の原発参入を認める条件として、政府が核物質の管理を規制する条項が設けられました。

日本を含む他国との協定でも、燃焼したウランからプルトニウムを分離する再処理を厳しく制限しました。また、輸出した濃縮ウランは「国家安全保障上」の理由から米国がいつでも引き揚げることができるようにし、現行の日米原子力協定でもこの仕組みが維持されています。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年10月1日付掲載

核の平和利用と言いながら、原子力発電の過程で生み出されるプルトニウムの返却を求めるって、とんでもないことをしていたんですね。

プルトニウムを原発に使う、プルサーマルや高速増殖炉も危険ですが、あからさまに核兵器に使うためにプルトニウムを回収するんですから・・・

アイゼンハワー政権下の米国は、急激な核軍拡の時代でした。ピーク時には、1日28個の核兵器が生産されています。

核兵器の大量生産を可能にしたのが、核燃料であるウランの獲得、そして、ウラン燃焼後に生じる核兵器の原料=プルトニウムの独占的な管理でした。

“二つの目的”

1954年8月13日の国家安全保障会議(NSC)で決定された戦略文書(NSC5431/1)は、ベルギーとの原子力協定を特別に重視していました。

米原子力委員会のストローズ委員長は、同協定は「ベルギー領コンゴからの核分裂性物質(ウラン)を獲得するため」であり、その関連で「ベルギーの動力炉建設を請け負った」と述べ、こう続けています。米国が「平和のための原子力」政策の一環として他国への提供を表明した濃縮ウラン(100キロ)は「大した量ではない」(同日付のNSC議事録)。

他国への「平和目的」での核物質や原発技術の提供と引き換えに、軍事・非軍事双方に使える膨大な核物質を獲得するーこれが「53年12月8日の大統領演説(アトムズ・フォー・ピース)の二つの重要な目的の一つ」(ストローズ委員長)だというのです。

もう一つの目的は何か。それは、「外国に提供した核物質の回復・再獲得」(同委員長)です。

「再処理によって生じる副産物=プルトニウムは兵器用の物質として重要である。それゆえに、米国が再処理を行い、プルトニウムを得るために、副産物の返却を規定しなければならない」

他国がプルトニウムを兵器用に転用するのを防ぐ一方、米国はプルトニウムを自由に使おうというのです。

実際、米国が想定している核燃料サイクルは、原子力発電と兵器開発が一体のものになっています。これにより、「核物質生産のコストが削減された」(原子力委員会)としています。

核物質の支配―これこそが「アトムズ・フォー・ピース」政策の目的だったのでは、と疑わざるを得ません。

他国には制限

この方針に基づき、54年に制定された米原子力法では電力会社の原発参入を認める条件として、政府が核物質の管理を規制する条項が設けられました。

日本を含む他国との協定でも、燃焼したウランからプルトニウムを分離する再処理を厳しく制限しました。また、輸出した濃縮ウランは「国家安全保障上」の理由から米国がいつでも引き揚げることができるようにし、現行の日米原子力協定でもこの仕組みが維持されています。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年10月1日付掲載

核の平和利用と言いながら、原子力発電の過程で生み出されるプルトニウムの返却を求めるって、とんでもないことをしていたんですね。

プルトニウムを原発に使う、プルサーマルや高速増殖炉も危険ですが、あからさまに核兵器に使うためにプルトニウムを回収するんですから・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます