立ちのぼる 朝の湯煙 秋深し

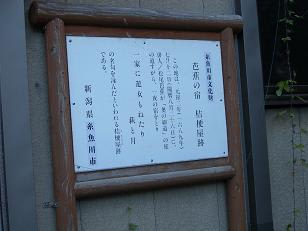

宇奈月温泉には予定より早く着きました、電気記念館では黒部ダムの壮大な計画と完成までの苦労を知りました。温泉街を散策し、滑川乗換えで富山へむかいます。

トロッコや ガタンゴトンと 秋の橋

黒薙ー宇奈月ー電気記念館ー宇奈月温泉ー富山(昼食)しろえび亭・大喜・癒薬甘春春堂

富山では2時間の昼食タイムです。行きたい店を探してウロウロしました。

白えびのさしみ丼秋の味

大喜屋のブラックラーメン黒胡椒?

春春堂和漢薬膳癒し味 お粗末(写真も無し)

宇奈月温泉には予定より早く着きました、電気記念館では黒部ダムの壮大な計画と完成までの苦労を知りました。温泉街を散策し、滑川乗換えで富山へむかいます。

トロッコや ガタンゴトンと 秋の橋

黒薙ー宇奈月ー電気記念館ー宇奈月温泉ー富山(昼食)しろえび亭・大喜・癒薬甘春春堂

富山では2時間の昼食タイムです。行きたい店を探してウロウロしました。

白えびのさしみ丼秋の味

大喜屋のブラックラーメン黒胡椒?

春春堂和漢薬膳癒し味 お粗末(写真も無し)