ワーキングペーパー2009.1.1

覚醒と解放の日本経済

1 はじめに

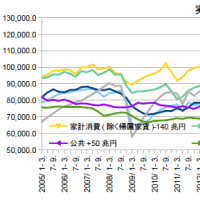

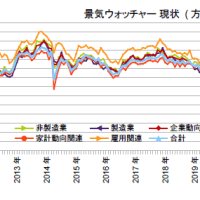

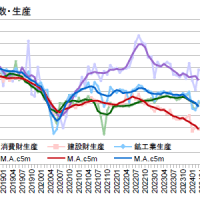

昨年9月のリーマン破綻に端を発する米国内需の急減で、日本経済は急降下しつつある。不況対策が矢継ぎ早に打ち出されているものの、まだ底すら見えない。そんな中、流れに逆らうように投資が行われている産業がある。太陽電池と電気自動車だ。そして、派遣切りが吹き荒れる中で、介護と医療は着実に雇用を増やし続けている。

輸出減のショックに直面して、今は需要を補充しなければならない状況にある。しかし、ムダに思える公共投資をする気にはなれず、社会保障も、不況に合わせて増やせば、後で困ると躊躇する。結局、使い途が国民任せで、その時限りで済む「定額給付金」のバラマキで行こうとなってしまう。

「定額給付金」の評判は悪いが、誰もどうしたら良いか分からない。そう、日本に欠けているのは、展望(パースペクティブ)なのである。未来に役立つ社会投資とは何か、将来を見越して社会保障の調節はできるのか、それを持っていれば、困難にあっても、為すべきことをするだけという自信が持てる。閉塞感は、試練が大きいからではなく、寄るべのなさから来ているのだ。

2 「環境成長」への覚醒

原油が高騰した時期に、化石燃料を減らすCO2対策が注目を集るのは当然だが、原油バブルが崩壊した今になっても、太陽電池と電気自動車への投資は衰えを見せていない。直近の原油価格はピークの3分の1になったが、長期の先物価格はそれより高くなっており、中期的には巨大な人口を有する新興国が成長し、需要が伸びていくことを見通しているのである。

各社の設備投資計画をみれば、2009年から2010年にかけて、太陽電池と電気自動車の量産体制が整うことが分かる。今年は新技術によって社会の景色が変る様子を目撃できるはずだ。10年前にはネットやケータイがなかったことが信じられないように、新たな常識がこれから作られる。この分野は転換期にある。

人々の意識は、世の中の変化の後を追う。意識改革で社会を良くしようというのはムダな努力で、世の中にどうにも合わなくなっても意識を変えられないのが人の常である。政治も、その例外ではない。むしろ、政治は、時代をリードできずとも、その時に起こっていることを的確に捉えられれば、成功を得られる。

例えば、1960年代の池田内閣が「所得倍増」を唱えなければ、高度成長は、名前を得られないまま、好景気の時代としか記憶されなかったかもしれない。時代は、池田勇人、下村治、田村敏雄の命名によって形づくられた。彼らは時代の波に乗っただけかも知れないが、人々を確信させ、政策に優先順位を与えることで社会を変えたのである。

太陽電池と電気自動車の新たな時代は黙っていても来るだろう。しかし、それに「環境成長の時代」と名前を付けられるかどうかは政治の力量による。付けられるかどうかで、成功の度合も変ってこざるを得ない。今でも政策メニューに「環境」はあるが、道路や給付金より大事なものとはされず、環境税より消費税が課題とされるところに問題がある。

政治家は、景気対策は必要悪で、増税こそが使命と信じ込んでいるが、環境への投資なら、普通の不況対策と異なり、「歳入」を生み出しつつ実施することさえ可能だ。電気を多く消費する世帯に税を課せば、自家発電である太陽電池と燃料電池は普及するし、ガソリンへの環境税を逓増させると宣言するだけで、電気自動車は売れていく。環境成長の路線は、未来への投資になるから、財政と両立する施策が描けるのである。

もし、毎年の新築住宅100万戸すべてに、一戸当たり200万円の太陽電池か、燃料電池を設置していけば、年間需要2兆円の大きな産業になる。そして、40年後には、すべての住宅が環境対応型に入れ替わり、日本のCO2排出量は半分になっている。政治が追究すべきは、今の変化がどんな未来に続いているか覚醒させ、課題を転換してしまうことである。

3 「育勤安心」への解放

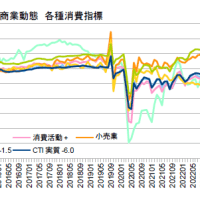

今回の不況で自動車の落ち込みは尋常ではない。過剰消費の米国での販売が急減するのは当然としても、日本国内の需要まで縮小している。他方、高齢化を背景とする介護・医療は膨らみ続けている。同じ需要なのに自動車と社会保障への評価は180度違う。まるでクルマは善で、フクシは悪であるかのようだ。

福祉に喜びを感じない価値観は財政当局に特有のものだが、政治もまた、自助にそぐわないものとして好感を持たない。しかし、釈迦居保障が自助であるか、バラマキであるかは、制度の設計次第である。自助とマッチする福祉は、保険制度として「払った分が戻ってくるもの」になっているかどうかだ。

いずれ自分が受けるサービスだという確信があれば、いかに介護・医療の負担が膨らんでも、やりがいを感じられる。クルマで得られる快楽も、フクシで得られる幸福も、効用に変わりはない。違いは、フクシには負担と給付の時期にタイムラグがあり、ラグをつなぐ信用が欠かせないことだ。

日本の社会保険の根本問題は、将来に信用がないために、負担しか感じられないことにある。その最大の原因は少子化だ。少子化の究極の行く先は絶滅であるから、将来の信用が揺らぐのは当然であろう。少子化の下では、最高に優秀な政策マンであっても、時間を超えて価値を保存する制度は描けない。フクシは負担だけの問題に墜してしまう。

その少子化は、個人的な価値観の変化によると受け止められているが、本当に深刻になったのは1997年の橋本デフレによる財政政策の失敗以降である。そのことは出産年齢の上昇を補正した出生率の動きで明確に示せる。データを見ずとも、就職氷河期の始まりで若者がハケンにしかなれず、結婚など望めなくなったことで自明なのかもしれないが。

この構造が続いている以上、社会保険の枠組みに、若者の就労と育児の支援を組み込むことは不可欠である。また、若者が働き、育てることは社会的投資であり、合理的な保険制度が描けないはずがない。

具体的な制度設計としては、若者への投資として、0~2歳児を育てる者に月8万円の子供給付をするのはどうか。その上で、0歳時の育休、1~2歳時の半勤半給を約束する。そうすれば、収入をキープしながら、仕事と育児を両立することが可能になる。

給付総額は2.4兆円になるが、その財源は若者自身の年金を前払いすることで用意できる。年金積立金が減るだけなので、増税は無用だ。育児支援は年金制度にとっての投資であり、「出世払い」が可能なのである。むろん、若者が将来に受け取る年金は目減りすることになるが、子供給付で育児と勤務を両立し、女性が仕事を続けられれば、十分に取り戻すことができる。

若者支援は、日本の社会保険に欠けた最後のピースである。実は、現在の日本人は、生まれながらに基礎年金国庫負担分の受給権を持っており、それは一人700万円を超える。これを担保にすれば、奨学、就労、育児などの人的投資の支援ができる。清算は老後の年金で調整すればよい。若者は、学び、働き、育てたいのであり、その潜在力を投資的な社会保険で解き放つのだ。

「育勤」両立を実現して若者の希望を満たし、少子化を押し戻せば、磐石の年金制度という「安心」を手に入れることができる。むろん、介護・医療も「払った分が戻ってくる」という約束が可能になる。そうすることで、フクシもクルマと同様、増やすことに喜びを見出せる対象に変わるのである。

4 おわりに

日本経済に必要なのは覚醒と解放である。これまでの「改革」は、増税・負担増の別名として存在した。国民の活力を無視し、財政健全化のために犠牲を捧げることを「改革」と称してはいけない。国民に潜在する意志を覚醒させ、能力を解放する「制度の創造」を改革と呼ぼう。

日本経済は、地球環境を改善する技術力もあれば、仕事と子育ての両立を望むあまたの女性もいる。欠けているのは、しがらみを排しても、持てる力を最大限に伸ばそうとする政治的な意志と、そこに合理性と有効性があることを語りかける訴求力なのである。

明治の近代化は江戸期に育まれた文化水準の上に花開き、金本位制への復帰という愚劣な財政政策を契機に転落の道をたどる。戦後の高度成長はモノ作りの能力を最大限に伸ばして成功し、世紀末の財政再建至上主義が成長の息の根を止めた。日本経済は、未来には借金返済しかないという「醜いアヒルの子」ではない。「環境成長」という使命に目覚め、「育勤安心」で潜在力を解き放つなら、日本は、三度、雪白の翼で羽ばたこう。

覚醒と解放の日本経済

1 はじめに

昨年9月のリーマン破綻に端を発する米国内需の急減で、日本経済は急降下しつつある。不況対策が矢継ぎ早に打ち出されているものの、まだ底すら見えない。そんな中、流れに逆らうように投資が行われている産業がある。太陽電池と電気自動車だ。そして、派遣切りが吹き荒れる中で、介護と医療は着実に雇用を増やし続けている。

輸出減のショックに直面して、今は需要を補充しなければならない状況にある。しかし、ムダに思える公共投資をする気にはなれず、社会保障も、不況に合わせて増やせば、後で困ると躊躇する。結局、使い途が国民任せで、その時限りで済む「定額給付金」のバラマキで行こうとなってしまう。

「定額給付金」の評判は悪いが、誰もどうしたら良いか分からない。そう、日本に欠けているのは、展望(パースペクティブ)なのである。未来に役立つ社会投資とは何か、将来を見越して社会保障の調節はできるのか、それを持っていれば、困難にあっても、為すべきことをするだけという自信が持てる。閉塞感は、試練が大きいからではなく、寄るべのなさから来ているのだ。

2 「環境成長」への覚醒

原油が高騰した時期に、化石燃料を減らすCO2対策が注目を集るのは当然だが、原油バブルが崩壊した今になっても、太陽電池と電気自動車への投資は衰えを見せていない。直近の原油価格はピークの3分の1になったが、長期の先物価格はそれより高くなっており、中期的には巨大な人口を有する新興国が成長し、需要が伸びていくことを見通しているのである。

各社の設備投資計画をみれば、2009年から2010年にかけて、太陽電池と電気自動車の量産体制が整うことが分かる。今年は新技術によって社会の景色が変る様子を目撃できるはずだ。10年前にはネットやケータイがなかったことが信じられないように、新たな常識がこれから作られる。この分野は転換期にある。

人々の意識は、世の中の変化の後を追う。意識改革で社会を良くしようというのはムダな努力で、世の中にどうにも合わなくなっても意識を変えられないのが人の常である。政治も、その例外ではない。むしろ、政治は、時代をリードできずとも、その時に起こっていることを的確に捉えられれば、成功を得られる。

例えば、1960年代の池田内閣が「所得倍増」を唱えなければ、高度成長は、名前を得られないまま、好景気の時代としか記憶されなかったかもしれない。時代は、池田勇人、下村治、田村敏雄の命名によって形づくられた。彼らは時代の波に乗っただけかも知れないが、人々を確信させ、政策に優先順位を与えることで社会を変えたのである。

太陽電池と電気自動車の新たな時代は黙っていても来るだろう。しかし、それに「環境成長の時代」と名前を付けられるかどうかは政治の力量による。付けられるかどうかで、成功の度合も変ってこざるを得ない。今でも政策メニューに「環境」はあるが、道路や給付金より大事なものとはされず、環境税より消費税が課題とされるところに問題がある。

政治家は、景気対策は必要悪で、増税こそが使命と信じ込んでいるが、環境への投資なら、普通の不況対策と異なり、「歳入」を生み出しつつ実施することさえ可能だ。電気を多く消費する世帯に税を課せば、自家発電である太陽電池と燃料電池は普及するし、ガソリンへの環境税を逓増させると宣言するだけで、電気自動車は売れていく。環境成長の路線は、未来への投資になるから、財政と両立する施策が描けるのである。

もし、毎年の新築住宅100万戸すべてに、一戸当たり200万円の太陽電池か、燃料電池を設置していけば、年間需要2兆円の大きな産業になる。そして、40年後には、すべての住宅が環境対応型に入れ替わり、日本のCO2排出量は半分になっている。政治が追究すべきは、今の変化がどんな未来に続いているか覚醒させ、課題を転換してしまうことである。

3 「育勤安心」への解放

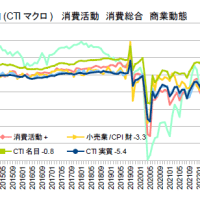

今回の不況で自動車の落ち込みは尋常ではない。過剰消費の米国での販売が急減するのは当然としても、日本国内の需要まで縮小している。他方、高齢化を背景とする介護・医療は膨らみ続けている。同じ需要なのに自動車と社会保障への評価は180度違う。まるでクルマは善で、フクシは悪であるかのようだ。

福祉に喜びを感じない価値観は財政当局に特有のものだが、政治もまた、自助にそぐわないものとして好感を持たない。しかし、釈迦居保障が自助であるか、バラマキであるかは、制度の設計次第である。自助とマッチする福祉は、保険制度として「払った分が戻ってくるもの」になっているかどうかだ。

いずれ自分が受けるサービスだという確信があれば、いかに介護・医療の負担が膨らんでも、やりがいを感じられる。クルマで得られる快楽も、フクシで得られる幸福も、効用に変わりはない。違いは、フクシには負担と給付の時期にタイムラグがあり、ラグをつなぐ信用が欠かせないことだ。

日本の社会保険の根本問題は、将来に信用がないために、負担しか感じられないことにある。その最大の原因は少子化だ。少子化の究極の行く先は絶滅であるから、将来の信用が揺らぐのは当然であろう。少子化の下では、最高に優秀な政策マンであっても、時間を超えて価値を保存する制度は描けない。フクシは負担だけの問題に墜してしまう。

その少子化は、個人的な価値観の変化によると受け止められているが、本当に深刻になったのは1997年の橋本デフレによる財政政策の失敗以降である。そのことは出産年齢の上昇を補正した出生率の動きで明確に示せる。データを見ずとも、就職氷河期の始まりで若者がハケンにしかなれず、結婚など望めなくなったことで自明なのかもしれないが。

この構造が続いている以上、社会保険の枠組みに、若者の就労と育児の支援を組み込むことは不可欠である。また、若者が働き、育てることは社会的投資であり、合理的な保険制度が描けないはずがない。

具体的な制度設計としては、若者への投資として、0~2歳児を育てる者に月8万円の子供給付をするのはどうか。その上で、0歳時の育休、1~2歳時の半勤半給を約束する。そうすれば、収入をキープしながら、仕事と育児を両立することが可能になる。

給付総額は2.4兆円になるが、その財源は若者自身の年金を前払いすることで用意できる。年金積立金が減るだけなので、増税は無用だ。育児支援は年金制度にとっての投資であり、「出世払い」が可能なのである。むろん、若者が将来に受け取る年金は目減りすることになるが、子供給付で育児と勤務を両立し、女性が仕事を続けられれば、十分に取り戻すことができる。

若者支援は、日本の社会保険に欠けた最後のピースである。実は、現在の日本人は、生まれながらに基礎年金国庫負担分の受給権を持っており、それは一人700万円を超える。これを担保にすれば、奨学、就労、育児などの人的投資の支援ができる。清算は老後の年金で調整すればよい。若者は、学び、働き、育てたいのであり、その潜在力を投資的な社会保険で解き放つのだ。

「育勤」両立を実現して若者の希望を満たし、少子化を押し戻せば、磐石の年金制度という「安心」を手に入れることができる。むろん、介護・医療も「払った分が戻ってくる」という約束が可能になる。そうすることで、フクシもクルマと同様、増やすことに喜びを見出せる対象に変わるのである。

4 おわりに

日本経済に必要なのは覚醒と解放である。これまでの「改革」は、増税・負担増の別名として存在した。国民の活力を無視し、財政健全化のために犠牲を捧げることを「改革」と称してはいけない。国民に潜在する意志を覚醒させ、能力を解放する「制度の創造」を改革と呼ぼう。

日本経済は、地球環境を改善する技術力もあれば、仕事と子育ての両立を望むあまたの女性もいる。欠けているのは、しがらみを排しても、持てる力を最大限に伸ばそうとする政治的な意志と、そこに合理性と有効性があることを語りかける訴求力なのである。

明治の近代化は江戸期に育まれた文化水準の上に花開き、金本位制への復帰という愚劣な財政政策を契機に転落の道をたどる。戦後の高度成長はモノ作りの能力を最大限に伸ばして成功し、世紀末の財政再建至上主義が成長の息の根を止めた。日本経済は、未来には借金返済しかないという「醜いアヒルの子」ではない。「環境成長」という使命に目覚め、「育勤安心」で潜在力を解き放つなら、日本は、三度、雪白の翼で羽ばたこう。