![]() 今日は、秋晴れの下ゴルフだった。前半は、好調だったのだが...

今日は、秋晴れの下ゴルフだった。前半は、好調だったのだが...![]() 成都で、反日デモがあり、ヨーカドーなどが、店を閉めたという。中国に、孤立してもらいたくはないが。中国政府は何をしているんだろう。尖閣事件の漁船も、中国軍の暴発だったという話も聞く。北朝鮮と同様の崩壊が始まっているとは思いたくないが。韓国の駆逐船爆破は、ジョンウン氏の指示だったと、お兄さんは言っているし。

成都で、反日デモがあり、ヨーカドーなどが、店を閉めたという。中国に、孤立してもらいたくはないが。中国政府は何をしているんだろう。尖閣事件の漁船も、中国軍の暴発だったという話も聞く。北朝鮮と同様の崩壊が始まっているとは思いたくないが。韓国の駆逐船爆破は、ジョンウン氏の指示だったと、お兄さんは言っているし。

無茶苦茶である。

春に三井記念美術館に行った時、會津八一と奈良という本を見つけた。

詩歌には、不案内で、會津さんの活動も、この展覧会で、知ったほど。ただ、本書を読んで、その奈良への思い入れに驚いた。なかなかここまではできない。

奈良を愛し、奈良をベースに歌を詠み、書を著わした。その功績は、年を追うごとに、増している。本書は、それに入江さんの写真が加わっているのだから、完璧だ。

八一さんの晩年に、入江さんは、親交があったという。

奈良のお寺は、かなり回ったつもりだが、お二人の足元にもおよばない。

その書は、書の域にとどまらず、作者のその時の気分まで表しているようだ。靜を詠んだもののみならず、會津さんが、散策をする中で、詠まれたINGの歌もある。全く、別次元の芸術だ。

はたなかの かれたるしばに たつひとの

うごくともなし ものもふらしも

平城京祉には、大極殿が再建されたが、再建された後では、このような歌は詠めなかったろう。

面白いのは、本書には、裏話も掲載されていることだ。會津さんは、元々英悟教師で、その思想は、奈良一辺唐ナはなく、和洋漢にわたる古典とともにあったという。グローバルな視野を持って、奈良を訪ずれれば、尚味わいが増すということだろう。

文化財の保護にも注力した人。法隆寺の壁画の保存方法について、切り取って安全な場所に保管し、その跡には現代作家に揮氓ウせればよいと提案したという。その時は、激しい非難を受けたというが、結局壁画は人災により失われてしまったことは、ご案内の通り。

奈良を、写真と歌と書で楽しめる本書は、奈良を愛する人には絶対お勧めだ。

一つ言えば、入江さんの写真で、白黒が多いのは残念。紙質にメリハリをつけるなり、値段をちょっと上げるなりして、どうにか写真はオールカラーにできなかったものか。

入江さんは、本書が完成する前に亡くなられたという。

春に仙台に帰った時、丸善に平積みになっていた本。まだ、出たばっかりだった。

著者の年齢も近く、まさに、自分が、仙台をぶらぶらしている気分になる。

凄い!っという本ではない。だから、逆に、仙台の街を身近に感じさせてくれる。

懐かしの場所が出てきたので、ちょっとコメント。

花壇自動車学校→親父がここで、免許を取ったけど、一生ペーパードライバーで通した。

愛宕神社→仙台で、初めて連れて行ってもらった神社だったが、今は、参道が、愛宕大橋から延びる国道で、分断されてしまった。

大内屋→友達の奥さんの実家。江戸時代が創業とは知らなかった。

出雲幸五郎さん→友達のお父さん。スキーにも連れて行ってもらった。

カンノ書店→毎日立ち読みさせてもらった。たまには、ちゃんと本も買った。

毘沙門堂→夏祭りで、灯籠の絵を描いて、お小遣いをもらった。

はりかつ本店→学校帰りに寄って遊んだ。店員のお姉さんと、クリスマスプレゼントの交換をした。困った餓鬼だったろう。

東北大片平キャンパス→勝手に草野球をした。食堂の味噌汁は、5円だった。

かま志んかまぼこ店→場所的には、通学途中にかまぼこを店先で焼いていた店だと思うのだが。完全な手作りだった。

道玄坂→約30年前にオープンとあるが、もっと前からあった。

昭和に、仙台で過ごした人であれば、必ず接点が見つけられる本だ。

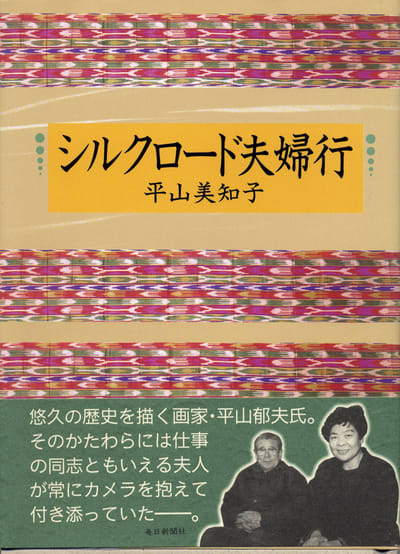

本書は、10年前ぐらいに書かれた本だが、読んだのは、最近。平山さんが、昨年12月に亡くなられてから平山シルクロード美術館を訪れた際購入し、読む機会を得た。

平山さんが、スケッチをして、奥様が、記録をとる。まさに、オシドリ探検隊という感じ。

一言で、シルクロード紀行といっても、当時、誰も入れなかった地区に、一番乗りで、乗り込んで、記録を残す。今や、歴史だ。あの、NHKの番組の収録前から、この100回以上の旅が始まる。

写真2枚だけ可との制限を受けたりする中、先生のスケッチ力は、絶大なる効果を発揮した。貴重な資料だ。

来年に、東京国立博物館で、平山さんの薬師寺に10年前に収めた絵画をテーマにした展覧会が、開催される。早速、ペアチケットをGetした。

昨年12月に、ふっと亡くなられて、先生の名画に浴する機会が増えた。ちょっと複雑な気もするが、亡くなられても、これだけ、人々の心を動かす絵画を残され、活動をされた平山さんに、あっぱれと言うしかない。

本当にすばらしいことだ。奇跡と言っていい。すでに映画化も決まっているという。私のアイデアのサンダーバド化はないのか。

私だったら、耐えられなくて、とっくの昔に発狂していたかもしれない。

本書は、桜井さんの講演を聞いたころに読んだ本だ。ずいぶん前になる。

桜井さんの話は、やや過激に聴こえることもあるかもしれないが、それにしても、あまりにも無理解な(特に)政治家が多すぎる。理解していないので、対応も誤る。

官僚は、難しいことをやりたがらないから、易きに走る。そうして、どんどん国益を失っているのが、ここ10年ぐらいの日本の姿だ。特に、北朝鮮情勢の流動化、中国の国力増大により、東アジアのバランスは、極めて不安定になっているこの時期に、この日本の状態は、危険だ。

戦後、65年もたって、なかなか事実を追求することが難しくなっているのだが、それをいいことに、日本の戦争時の暴力を過大に喧伝する傾向がある。その中には、あまりにも非論理的なものも含まれる。

その中で、村山談話、河野談話、そして、この前の管談話は、ほんとうに正しかったのか。

村山談話が、中国の様々なところで、日本が謝った証拠として、使われている。悲しくなる。

中国は、歴史問題を突き付けることにより、日本をコントロールできると結論づけたのだと本書はいう。そして、今回の尖閣問題でも、全くその通りになった。恫喝すると、引っ込む国なのだ。

日本バッシングは、世界各国で起こっているが、華人ネットワークが背景にあるという。

今回の尖閣にしても、不当なバッシングについても、着実に、世界に届くように、反論していかなくてはいけない。

今日、グーグルの尖閣諸島の表記について、自民党がグーグルに抗議したが、このような活動の繰り返しが、ひじょうに大事なのだ。黙っていたら、誰も、極東のちっちゃな国のことなど理解しようとしない。

中国の歴史は、権力者の都合に奉仕するものだと本書はいう。これは、近代になっても変わっていない。だから、毛沢東の真実はベールに包まれたままだ。

興味深いのは、第二次世界大戦の分かれ目となった、北進論と南進論の議論にも、共産主義者のスパイの偽情報(南方の資源を押さえることが重要)が、影響を与えていたという議論。正直、真実はよくわからないが、それほど共産主義の情報戦略は徹底したものであり、日本の敗戦に少なからず、影響を与えたという。

現代の環境議論においても、この策略が働いている可能性があると本書は指摘する。

このような事態から国を守るためには、自らきっちりした情報ネットワークを持ち、判断できるブレーンを持つことしかない。現在は、その方向性すら感じられない。

桜井さんたちが繰り返し言っていることに、偏見抜きで、耳を傾ける必要があると思う。

知識がなければ、正しい判断などできる訳がない。

![]() 日本対韓国戦は、熱戦だ。ライバルの存在が、お互いを強くする典型か。

日本対韓国戦は、熱戦だ。ライバルの存在が、お互いを強くする典型か。

韓国選手や、サポーターのマナーの良さは、好感だ。韓国も、完全に近代国家の仲間入りをした感じがする。中国はどうか?

ハンターディヴィスさんのビートルズの増補完全版が出た。たぶん私が一番最初に読んだビートルズの本だが、その増補版で、30数年振りに読んだことになる。

2009年版序文や、1985年版後書きなどは、初めて読むのだが、今だから話せる話も載っていて、オリジナル部分も面白い。

ディヴィスさんが、序文で述べているように、この本が、できたのは、奇跡に近い。何せ、当人たちの承諾をとった(そのために訂正がはいった)、オフィシャルな伝記は、これだけ。本ができた後も、しばらくビートルズは続いたが、4人の個人の集まりになっていて、絶対承諾を得ることは不可能だったろう。

出版された当時は、ビートルズがコンサート中心から、スタジオ中心の活動に切り替えたころで、その時点では、ひげづらに変身したビートルズがこんな風に活躍することすら想像できなかったろう。

当時まだ健在だった当事者たちに、生の取材を積み重ねてできた本で、リアルさが凄い。その後、様々な研究がなされ、事実と違うと評されることもあるが、当時の人々の語りを基にした、INGの伝記なのだ。ありのままの人間関係が浮き彫りにされている。

間違いなく言えるのは、発売当時、ディヴィスさんが、40年以上たってから、日本語版が再発されるとは、予想していなかったことである。