検索でこのブログ記事にたどり着いた方がおられるかもしれませんが、読んで役に立つ解説などはいっさい書いておりませんのでご諒承ください。

ひとことでいうと「つらかった」です。

こんなにつらい読書は、大部の本ではヘーゲル『小論理学』やゲーテ『詩と真実』以来でした。

ヘーゲルのように論旨自体が難解というよりは、ここでとりあげられているバロック期のドイツの演劇についてあまりにもなじみがないことが、つらさの原因だと思います。

たとえて言えば、先鋭的な写真論やイメージ論を書く人が、謡曲や連歌について事細かに論じれば、やはり戸惑うのではないでしょうか。ドイツ人が謡曲について予備知識がないまま長篇の論文を読むとしたら、やはり骨が折れると想像されます。それとおなじことです。

謡曲が悪いといっているのではありません。

でも20世紀の現在、謡曲やバロック時代の演劇のどこに論じる意義があるのか。どういうリアリティがあるのか。

それがまったくわからないのです。

事例として16世紀ごろのドイツの戯曲が大量に取り上げられますが、名前も聞いたことのない劇作家ばかり。

唯一有名なのが、同時代のスペインの劇作家カルデロンでしょうか。ドイツ悲劇に影響を与えたようです。あと、シェイクスピアの名前もときどき出てきます。

とはいえ、ルネサンスとロマン主義の間に登場する固有名詞って、ほんとになじみがないのです。

もうすこしいえば、おそらくベンヤミンを読むに当たってのキモや焦点は「複製技術時代の芸術作品」と「写真小史」「パサージュ論」(未読)あたりでしょうが、これら現代と鋭く向き合った後期の著作と「ドイツ悲劇の根源」がどのように結びつくのかが、まったくピンとこないのです。

最後までモヤモヤしっぱなしでした。

自宅にもどれば、川村二郎『アレゴリーの織物』が書棚に眠っているので、これを読んだ方がいいのかな。

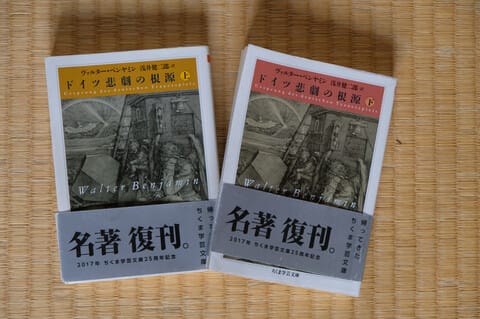

□筑摩書房のサイト https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480084934/

ひとことでいうと「つらかった」です。

こんなにつらい読書は、大部の本ではヘーゲル『小論理学』やゲーテ『詩と真実』以来でした。

ヘーゲルのように論旨自体が難解というよりは、ここでとりあげられているバロック期のドイツの演劇についてあまりにもなじみがないことが、つらさの原因だと思います。

たとえて言えば、先鋭的な写真論やイメージ論を書く人が、謡曲や連歌について事細かに論じれば、やはり戸惑うのではないでしょうか。ドイツ人が謡曲について予備知識がないまま長篇の論文を読むとしたら、やはり骨が折れると想像されます。それとおなじことです。

謡曲が悪いといっているのではありません。

でも20世紀の現在、謡曲やバロック時代の演劇のどこに論じる意義があるのか。どういうリアリティがあるのか。

それがまったくわからないのです。

事例として16世紀ごろのドイツの戯曲が大量に取り上げられますが、名前も聞いたことのない劇作家ばかり。

唯一有名なのが、同時代のスペインの劇作家カルデロンでしょうか。ドイツ悲劇に影響を与えたようです。あと、シェイクスピアの名前もときどき出てきます。

とはいえ、ルネサンスとロマン主義の間に登場する固有名詞って、ほんとになじみがないのです。

もうすこしいえば、おそらくベンヤミンを読むに当たってのキモや焦点は「複製技術時代の芸術作品」と「写真小史」「パサージュ論」(未読)あたりでしょうが、これら現代と鋭く向き合った後期の著作と「ドイツ悲劇の根源」がどのように結びつくのかが、まったくピンとこないのです。

最後までモヤモヤしっぱなしでした。

自宅にもどれば、川村二郎『アレゴリーの織物』が書棚に眠っているので、これを読んだ方がいいのかな。

□筑摩書房のサイト https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480084934/