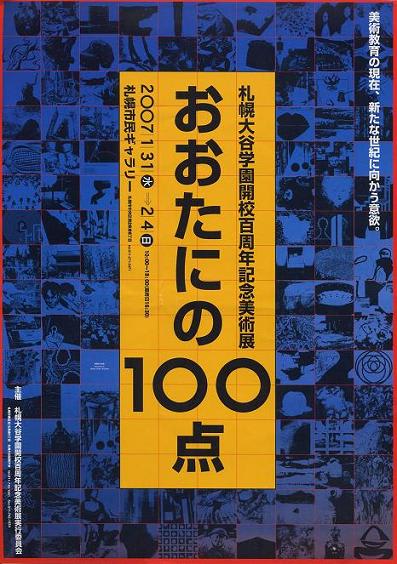

大谷短大・高校の旧職員、現職員、卒業生の作品100点を集めた大がかりな展覧会。

開校100年といっても短大に美術科ができたのは1964年だが…。

それにしても、別のエントリにも書いたけれど、なかなかの豪華メンバーで、びっくり。

「職員」といっても、年間つうじて生徒を教えていた人以外に、夏休みの特別講義などの講師も含まれているためだろう。

棟方志功と難波田龍起は小品だったけれど、安斎重男、鯉江良二、田名網敬一、福井路可、佐藤時啓、笠井誠一、三岸節子、岡部昌生、一原有徳…とくれば、これはもう全国区の人ばかり。

道内勢も一線で活躍していた、もしくは活躍中の人がほとんどで、チラシに出品者の名前が一部でも書いてあれば、来場者はもっと増えたんじゃないだろうか。

作品とは関係ない話だけど、こんなにたくさんの職員を抱えていたとは知らなかった。

美術でメシを食っていくのは、とりわけ北海道ではきびしい。

まさに大谷学園が、雇用をつうじて、北海道の美術を支える大きな力のひとつになってきたといっても過言ではないだろう。

もちろん、卒業生も、小野寺紀子から會田千夏まで、多彩な作家を輩出してきた。

近年でこそ、札幌市立高専や、多くの専門学校ができているけれど、それまでは道教大と大谷学園が、道内の美術界への人材供給のかなりの部分を担ってきたといえるのではないだろうか。

ところで、チラシをデザインし、図録を編集していたのが、岡部昌生さん。

ヴェネツィアビエンナーレをひかえて、そんなことやってる時間があるんだろうかと、ちょっと心配になってくる。

さて、気に入った作品についてちょっとだけ。

伊藤正「牧場への道」 後年の直線の多い絵と違い、なんともやわらかな、オーソドックスな風景だ。

小谷博貞「CATACOMBE」 小谷さんは大谷の美術科設立のときから教壇に立っており、学園にとっては功労者だと思う。作品は、小谷さんらしく茶を基調とした、代表作「立棺」シリーズに通じるもの。6つに区切られた画面のうち、右下のブロックだけ、人の頭のような図案が描かれていないのが、現代の或る種の欠落・不在として、なにかを物語っているようである。

今田敬一「楽器のある室内」 道展の精神的支柱だった人。もっぱら文筆・運営面の功績が大きくて絵はアマチュアだとばかり思っていたが、今回の作品を見て認識を改めた。レモンイエローの帯が構図を引き締め、キュビスム的な筆法で粘り強く画面を構築しているのだ。

中村善策「原始林と沼」 3年ほど前の、市立小樽美術館での回顧展にも出ていたように記憶する。風景を再構成する技については、やはりさすがだと思う。

三岸節子「摩周湖」 道立近代美術館所蔵の作品。湖をビリジャンで塗りこめたのがおもしろい。

以上故人。

一原有徳「HIR(c)'45」 世紀末的というか、異界の風景というか、やはり圧巻だ。

川上りえ「Steel Breathing(鉄呼吸)」 川上さんにはめずらしい、壁掛け型作品。六ないし七角形の鉄板3点組みである。平面なんだけど、表面をこすった痕などが生々しく、川上さんらしいダイナミズムをはらんだ作品だと思う。

杉山留美子「HERE-NOW・あるいはシャンバラの夜明け-2-」 色のうつろいが美しい。何分でも見て、法悦に浸りたくなる。

藤木正則「Standoff」 写真。台所に、2本の白い旗をセットし、左右から小さな扇風機ではためかせている情景。なんでこんなのを撮るんだろうと、思わず脱力してしまうけど、旗というものが持つシンボル性について考えさせられる作品でもある。

椎名澄子「輪生」 人間と植物が融合した椎名さんらしい彫刻。女性の表情が良く、見ていて心いやされる思い。

新明史子「MY BACK PAGES」 ドローイング! 新聞紙と写真以外による新明さんの作品って、はじめて見た。ノスタルジックなところはおんなじだけど。

道源綾香「Honey Queen」 昨年の全道展の奨励賞受賞作。よく見ると、女性の衣服やいすや、あたり一面が、ドライフラワーみたいなもので覆われていて、なんだか不気味さをただよわせている。

水谷有美子「fly 彼方へ」 05年にさいとうギャラリーで個展を開いていた水谷さんだと思うけど、画風が変わった。タッチはわりとリアルになった。トランクに入った、蝶の羽をつけた女性が、外の世界へのあこがれを象徴しているかのよう。

山本真紀「endless」 會田千夏が記念賞(最高賞)を得た05年の全道展で、道新賞を得ている若手だが、昨年は出品していなかった。これも04年の作品でちょっと心配なのだが。作品自体は、3連画を模したスタイルで、たぶんアクリル。左右に、正面を向いた坐像の裸婦を配し、中央には地図やクレーターなどをちりばめている。全体の背景として、英文も散らされている。なんの文章かわからないが「the love of human being」という字句があちこちにあって、心に残った。現代の焦燥感みたいなものを表現した力作。

ほかにもいっぱいあるけれど、このへんで。

1月31日(水)-2月4日(日)10:00-18:00(最終日-16:30)

札幌市民ギャラリー(中央区南2東6 地図G)

□札幌大谷大学・短期大学のサイト

開校100年といっても短大に美術科ができたのは1964年だが…。

それにしても、別のエントリにも書いたけれど、なかなかの豪華メンバーで、びっくり。

「職員」といっても、年間つうじて生徒を教えていた人以外に、夏休みの特別講義などの講師も含まれているためだろう。

棟方志功と難波田龍起は小品だったけれど、安斎重男、鯉江良二、田名網敬一、福井路可、佐藤時啓、笠井誠一、三岸節子、岡部昌生、一原有徳…とくれば、これはもう全国区の人ばかり。

道内勢も一線で活躍していた、もしくは活躍中の人がほとんどで、チラシに出品者の名前が一部でも書いてあれば、来場者はもっと増えたんじゃないだろうか。

作品とは関係ない話だけど、こんなにたくさんの職員を抱えていたとは知らなかった。

美術でメシを食っていくのは、とりわけ北海道ではきびしい。

まさに大谷学園が、雇用をつうじて、北海道の美術を支える大きな力のひとつになってきたといっても過言ではないだろう。

もちろん、卒業生も、小野寺紀子から會田千夏まで、多彩な作家を輩出してきた。

近年でこそ、札幌市立高専や、多くの専門学校ができているけれど、それまでは道教大と大谷学園が、道内の美術界への人材供給のかなりの部分を担ってきたといえるのではないだろうか。

ところで、チラシをデザインし、図録を編集していたのが、岡部昌生さん。

ヴェネツィアビエンナーレをひかえて、そんなことやってる時間があるんだろうかと、ちょっと心配になってくる。

さて、気に入った作品についてちょっとだけ。

伊藤正「牧場への道」 後年の直線の多い絵と違い、なんともやわらかな、オーソドックスな風景だ。

小谷博貞「CATACOMBE」 小谷さんは大谷の美術科設立のときから教壇に立っており、学園にとっては功労者だと思う。作品は、小谷さんらしく茶を基調とした、代表作「立棺」シリーズに通じるもの。6つに区切られた画面のうち、右下のブロックだけ、人の頭のような図案が描かれていないのが、現代の或る種の欠落・不在として、なにかを物語っているようである。

今田敬一「楽器のある室内」 道展の精神的支柱だった人。もっぱら文筆・運営面の功績が大きくて絵はアマチュアだとばかり思っていたが、今回の作品を見て認識を改めた。レモンイエローの帯が構図を引き締め、キュビスム的な筆法で粘り強く画面を構築しているのだ。

中村善策「原始林と沼」 3年ほど前の、市立小樽美術館での回顧展にも出ていたように記憶する。風景を再構成する技については、やはりさすがだと思う。

三岸節子「摩周湖」 道立近代美術館所蔵の作品。湖をビリジャンで塗りこめたのがおもしろい。

以上故人。

一原有徳「HIR(c)'45」 世紀末的というか、異界の風景というか、やはり圧巻だ。

川上りえ「Steel Breathing(鉄呼吸)」 川上さんにはめずらしい、壁掛け型作品。六ないし七角形の鉄板3点組みである。平面なんだけど、表面をこすった痕などが生々しく、川上さんらしいダイナミズムをはらんだ作品だと思う。

杉山留美子「HERE-NOW・あるいはシャンバラの夜明け-2-」 色のうつろいが美しい。何分でも見て、法悦に浸りたくなる。

藤木正則「Standoff」 写真。台所に、2本の白い旗をセットし、左右から小さな扇風機ではためかせている情景。なんでこんなのを撮るんだろうと、思わず脱力してしまうけど、旗というものが持つシンボル性について考えさせられる作品でもある。

椎名澄子「輪生」 人間と植物が融合した椎名さんらしい彫刻。女性の表情が良く、見ていて心いやされる思い。

新明史子「MY BACK PAGES」 ドローイング! 新聞紙と写真以外による新明さんの作品って、はじめて見た。ノスタルジックなところはおんなじだけど。

道源綾香「Honey Queen」 昨年の全道展の奨励賞受賞作。よく見ると、女性の衣服やいすや、あたり一面が、ドライフラワーみたいなもので覆われていて、なんだか不気味さをただよわせている。

水谷有美子「fly 彼方へ」 05年にさいとうギャラリーで個展を開いていた水谷さんだと思うけど、画風が変わった。タッチはわりとリアルになった。トランクに入った、蝶の羽をつけた女性が、外の世界へのあこがれを象徴しているかのよう。

山本真紀「endless」 會田千夏が記念賞(最高賞)を得た05年の全道展で、道新賞を得ている若手だが、昨年は出品していなかった。これも04年の作品でちょっと心配なのだが。作品自体は、3連画を模したスタイルで、たぶんアクリル。左右に、正面を向いた坐像の裸婦を配し、中央には地図やクレーターなどをちりばめている。全体の背景として、英文も散らされている。なんの文章かわからないが「the love of human being」という字句があちこちにあって、心に残った。現代の焦燥感みたいなものを表現した力作。

ほかにもいっぱいあるけれど、このへんで。

1月31日(水)-2月4日(日)10:00-18:00(最終日-16:30)

札幌市民ギャラリー(中央区南2東6 地図G)

□札幌大谷大学・短期大学のサイト

いや、本当になぜ内容の事前告知をしなかったのかと言いたいですね。札教とともに、北海道美術界で大きな役割を果たしてきたのを私は初めて認識しました。

あやうく見逃すところだった人もいるのではないでしょうか。