丸山恭子さん(道展会員、札幌)は、写実から少し離れた裸婦像を作ってきた彫刻家です。

会場でいちばん古い「ははは」(2018)には、次のような説明が付してありました(ルビは筆者がつけました)。

どうしても手放したくないもの

どんなに脅されようと、命に代えても守りたいもの

母性という言葉には、握りしめたその指先の

毛細血管まで滾たぎる血潮の熱さが籠こもっている

だが現実の社会では 人肌の温もり . . . 本文を読む

福井県生まれで、東京美術学校(戦後の東京藝大)を卒業した彫刻家(1878~1946)の、実に87年ぶりとなる展覧会とのこと。

田嶼碩朗 た じませきろうといってもピンとこない人もいそうですが、北大構内にあるウィリアム・クラークの胸像や、大通公園5丁目の「聖恩讃仰塔」=冒頭画像=の作者です(「聖恩碑」とも呼ばれ、「聖恩無窮」の4文字は、天皇 . . . 本文を読む

「誰にも言わないでね」

という秘密のひみつ

「誰にも言わないでね」

という噂のうわさ

女の子には

見えないルールがある

今もむかしも

ずっとずっと前から

☁︎決して美しいとは言えない、人間関係。

とどまることのない決まりごとが

あらゆる場所で形をかえて

存在している。

人形とも彫刻ともいいがたい、どこかにかすかな憂いを帯びた表情の女性像を作り、道内はもちろん台湾 . . . 本文を読む

仏僧であり、酒場の主人であり、女性彫刻家でもあるという経歴の持ち主による個展。

略歴を拝見すると何度も個展を開いており、道展にも入賞を重ねているようですが、筆者がちゃんと作品に向き合ったのは初めてのように思います。

テラコッタの首をインスタレーションふうに並べたり、石膏による人物像を置いたりと、バラエティー豊かな展示をしており、一般的な彫刻展に比べるとかなり楽しい印象を受けます。

そして . . . 本文を読む

吉田みなみさんは1993年札幌生まれ。

東京造形大で彫刻を学んで2016年に卒業。19年に後志管内蘭越町にアトリエを構え、子どもたちにアートを教えながら制作に取り組む彫刻家です。

リーフレットの「近年の主な活動歴」を見ると、高校生だった2009~10年と、卒業後の16年以降に、個展やグループ展で数多く発表しているのですが、お恥ずかしいことに筆者はあまり印象にありません。これは、彼女の作品に . . . 本文を読む

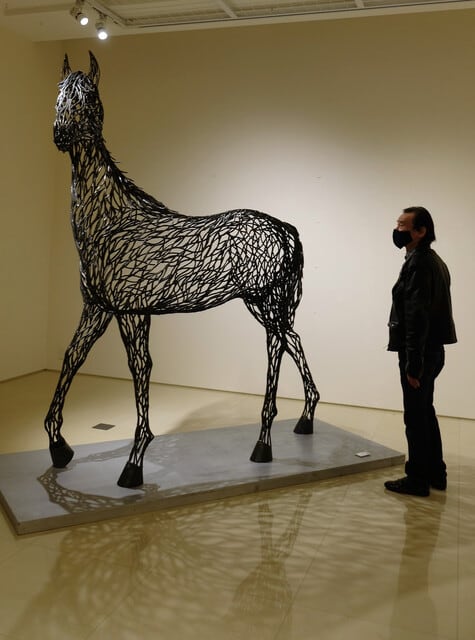

札幌の鉄の彫刻家、浅井憲一さんの個展の、閉幕ぎりぎりに飛び込みました。

冒頭画像は「春かける 向こう側の風影」。

鉄の棒を溶接して組み上げた実物大の馬です。

向こう側が透けて見えます。

右側に、作者に立ってもらったのは、作品の大きさが一目で分かるようにと考えたため。

よく会場に入ったなあと思わず感心してしまうほどの大きさで、迫力十分です。

「馬って、大きいですよね。以前、実物大の . . . 本文を読む

非常に精力的に制作・発表を続けている石狩市在住の彫刻家川上りえさんと、モエレ沼公園を基本設計した彫刻家イサム・ノグチの「あかり」とのコラボレーション。

「あかり」と道内作家の共演は、2016年冬にも展開されています(下にリンクを貼っておきました)。

あかりはイサム・ノグチが1952~86年に手がけた9点。

いちばん大きいものは1.9メートルもあります。

一方、川上りえさんは、2013 . . . 本文を読む

オーナーの大井恵子さんから

「ギャラリー門馬を建て替える」

という話を聞いたときは、おどろくとともに、ありがたい話だと思いました。

この数年は、それまで一貫して増加基調にあった札幌圏のギャラリーが、「閉まる」という話題ばかりになっています。

1990年代以降、前オーナーで母親の門馬よ宇子さんの時代から、札幌の現代アートなどにとってほんとうに貴重な場所であり続けてきたこのギャラリーが、たとえ二 . . . 本文を読む

でかい。

高さ約4.2メートルとのこと。

この会場で見た全作品で最大だと思います。

かなりの広角レンズがないと、1枚に収まりきれないほどです(なので、2枚に分割しました)。

テンポラリースペースは古民家改造のギャラリーなので、壁・床面積は決して広くありませんが、2階の床の一部を取り払って吹き抜けにしているため、こういう芸当ができるのでしょう。

ちなみに、3枚目の画像は、 . . . 本文を読む

石膏に着彩した人物像という、ユニークな彫刻を作っている札幌の伊藤幸子さんの個展です。

来年閉まる予定のギャラリーミヤシタで開く、おそらく最後の個展になるので、これまでのまとめ的な展示になっていました。

2枚目の画像のレリーフは新作ですが、冒頭画像はいずれも個展やグループ展で発表済みの立体作品です。

奥の少年は、札幌国際芸術祭2014の連携企画として札幌芸術の森などで開かれた「Sprou . . . 本文を読む

熊谷文秀さんは札幌の造形作家。1964年、青森県生まれ。

近年は道展に出しているほか、札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)の「つながろう」展でユニークなインタラクティブアートを出品していたのでご記憶の方も多いでしょう。

展覧会の「森の匠」、さらに会場の印象とあいまって、木工クラフト的な作品が並んでいるのは―とつい想像してしまいますが、さびかかった赤茶色の鉄によるがっしりした造形です。

ロ . . . 本文を読む

(承前。全文をアップしました。遅くなってすみません)

お目当ての作品は、釧路工業技術センターの、ガラス張りのロビーに飾ってありました。

釧路市阿寒湖温泉の藤戸康平さんによる≪Singing of the Needle≫。

ことし8月から米国サンタフェのIAIAネイティブアート現代美術館で、米国やオーストラリアなど世界各地の先住民族が参加する展覧会「「風が吹いたら―世界30人のネイティブア . . . 本文を読む

(承前)

ちょっと間があいてしまいましたが、ベニザクラパーク・アートアニュアルの続き。

渡辺行夫さんの作品はド迫力過ぎて、ネタバレしないよう、会期が終わってからアップしたほうがいいかな、と思ったのは確かです。

ガラス窓越しに鑑賞する方式です。

それにしても、でかい。

恐竜がでかいのは当然かもしれないし、じつはイタドリという軽い素材(道内の道ばたあちこちに生えてる巨大な草)を使っている . . . 本文を読む

※画像撮影は作者の許可を得ています。

(承前)

浅井憲一さんは1952年大阪生まれ、9歳のときに札幌に転居し、札幌市南区のアトリエで鉄の彫刻をつくり続けています。

一方、佐藤隆之さんは1971年上川管内音威子府村生まれ。いまは札幌を拠点に創作活動を続けています。

活動するフィールドのあまり重ならなさそうな二人でしたが、鉄と紙という、剛と柔を代表するような素材のちがいがおもしろい組み合わせ . . . 本文を読む

秋山知子さんは、筆者の記憶に誤りがなければ札幌の道展会員で、道展には人物彫刻を出品しています。

正統派の裸婦というよりは、どこか素朴な雰囲気を漂わせる人物像をつくるという印象がありますが、難解な作品ではありません。

ところが個展では、前回(2018年)から、ガラスによる小品を発表し始めました。

道立近代美術館で開かれたガラスの展覧会で、扇田克也さんの作品などを見てあこがれたのがきっかけ . . . 本文を読む