前回(10/24)に引き続く表題。地方制度調査会(地制調)の首相宛答申(第30次:2013年)を紹介しながら川崎市と神奈川県の対応に触れてみる。

先ずは地制調の法的位置づけ(地方制度調査会設置法)を確認する。

(目的) 第1条 この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。

(設置及び所掌事務) 第2条 内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従って地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会を設置する。

蛇足だが、憲法92条「地方自治の本旨」から95条までが「地方自治」に係る。

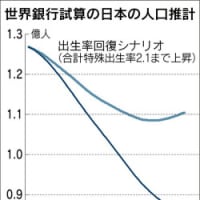

30次地制調「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(2015年6月)では、前文で日本の人口減少に触れる。

平成38年(2026年)には1.2億人を、60年(2068年)には1億人を下回ると。更に集落の数はそれほど減少せず、人々は国土に点在、単身世帯が増大、対人サービスの重要性は益々高まると指摘する。以上から基礎自治体を類型に分けて、課題を論じる。

指定都市制度は「第2 現行の大都市等に係る制度の見直し」で論じられる。

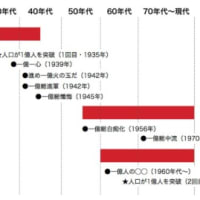

1)その制度は昭和31年(1956年)に創設されたが、以降50年以上、基本的枠組みは変更されていないと指摘する。

2)更にこの間、県と指定都市との間に「二重行政」が顕在化、それらは税配分も含めて指定都市に権限を移すことを指摘する。

3)但し、県側が移譲に懸念を示した事業は両者で協議会を設置すべきとの指摘だ。

4)一方、指定都市では市役所が大規模化、個々の住民との距離が遠くなり、住民の意思を行政運営に反映することが課題と指摘する。

答申から9年が経過、2)、3)を合せて、県と指定都市の間で話は進んだのか?

答申では73項目の事務が指摘されているのだが。

協議会が県と川崎市で設置されたとの話はない。県、横浜、川崎、相模原の四首長懇談会による意見交換程度のことだ。或いは、指定都市市長会・大都市制度実現プロジェクト等での活動に止まっている。

更に4)指摘の住民との距離の問題については基本的枠組の検討はない。

デッドロックの状況を解くカギはどこにあるのか…私たちにできることは?