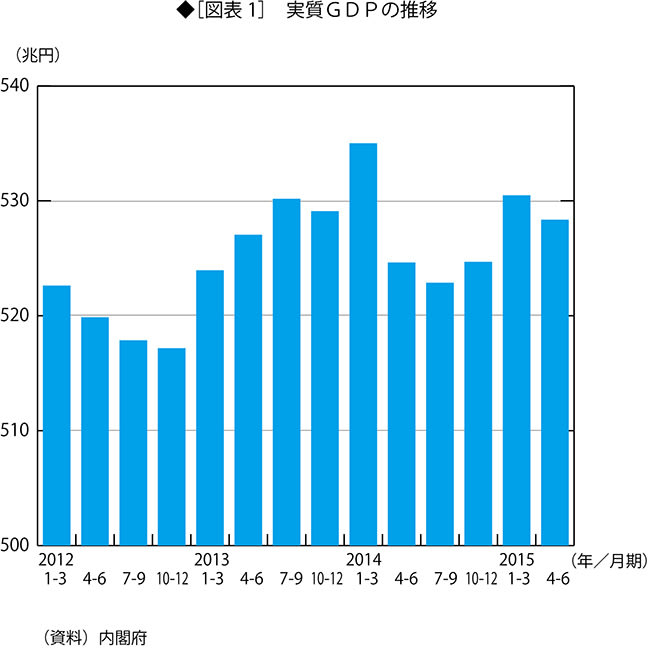

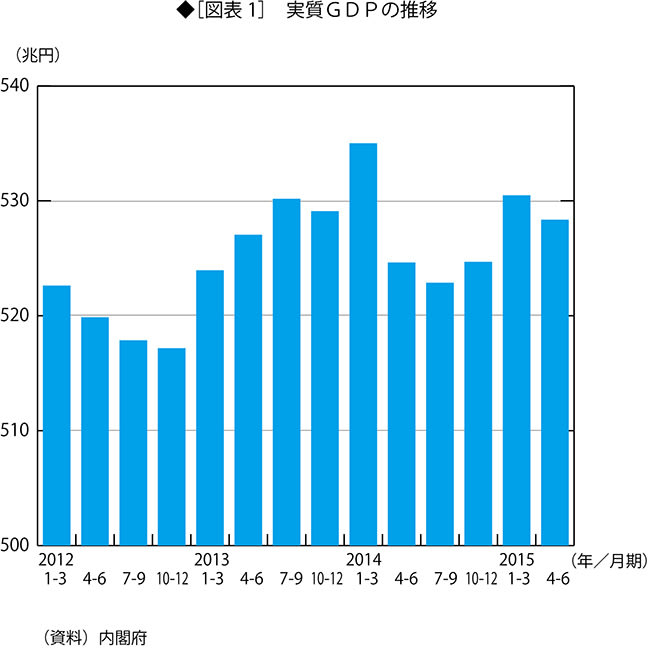

GDP統計(8/17発表)によれば、2015年4-6月期の実質GDP成長率は、対前期比「-0.4%」(年率-1.6%)となった。

一方、経済財政白書(8/14閣議提出)の副題は「四半世紀ぶりの成果と再生する日本経済」と、第1章のタイトルは「景気動向と好循環の進展」だ。ここで、「企業の収益改善が雇用の増加や賃金上昇につながり、それが消費や投資の増加に結び付く『経済の好循環』が着実に回り始める」とする。

これに対して、野口悠紀雄氏は「マイナス成長に陥っている状態を「四半世紀ぶりの成果」と言えるのか、理解に苦しむ。経済財政白書に内閣の方針に左右されない客観的で冷静な分析が求められる。近年の白書は内閣の方針を正当化する印象を与える」と批判し、データも示しながら経済政策の誤りを指摘する。

上記の図に示される様に、これまでも、14/4-6, 7-9は対前期比マイナス成長、また、14年度は13年度に対してマイナス成長だった。15/4-6実質GDPは13/4-6の水準と同じである。後者は、異次元金融緩和発動の直後だ。経済成長に対して効果はなかったのだ。

日本経済は、依然として停滞の罠から脱出できていない。日本経済を長期的に停滞させている原因は、消費税の増税ではない。今回のマイナス成長をもたらした原因は、消費停滞と輸出の落ち込みである。

氏は続けて、実質雇用者報酬が4-6月期に落ち込んだことを示し、消費税増税とは異なる要因によるものとする。更に、この状況を理解するため、に雇用者報酬の名目伸び率と実質伸び率を比較する。ここから、円安による消費者物価の上昇が諸要因と指摘する。一方、家計調査報告からも消費の低迷を裏付ける。実質賃金の減少が消費低迷の原因であり、インフレ目標が誤りであると主張する。

また、異次元金融緩和をその当時、否定的に評価した齋藤誠・一橋大教授は「実質家計最終消費/実質GNI」を示し、以下の三点を“呟く”。

『黒田バズーカ砲は華麗なる空砲か(4)~「雀を羆にすり替え」齋藤誠130429』

交易条件が改善し、海外所得が拡大した結果、実質GNIが成長した。しかし、その所得が恒常所得として家計消費増加に寄与していない。それは、実質所得を労働所得として配分するチャンネルが細っている可能性を示す。

実質家計消費の13年度上昇は消費税増税前倒し、14年第2四半期の下落は消費税増税の直接効果。一方、最近の低下は円安、実質賃金低下のデメリットを受け、エネルギー価格低下のメリットは享受できない家計部門を象徴する。

また、通貨減価で購買力が失われる環境では、平均的実質賃金の低迷は低所得者層で一層深刻になる。途上国の暴動の要因は食料品高騰が常に引き金なのもそれを示す。

いずれにしても、日本は、この二年間、自らの首をアベノミクスという真綿で絞めているようなものだ。短期的には金融緩和政策を収束させ、円安政策を転換する。原油価格の低下を徹底的に利用する。更に、中長期的意味での私たちの経済学、アスノミクスを導くことが必要だ。

一方、経済財政白書(8/14閣議提出)の副題は「四半世紀ぶりの成果と再生する日本経済」と、第1章のタイトルは「景気動向と好循環の進展」だ。ここで、「企業の収益改善が雇用の増加や賃金上昇につながり、それが消費や投資の増加に結び付く『経済の好循環』が着実に回り始める」とする。

これに対して、野口悠紀雄氏は「マイナス成長に陥っている状態を「四半世紀ぶりの成果」と言えるのか、理解に苦しむ。経済財政白書に内閣の方針に左右されない客観的で冷静な分析が求められる。近年の白書は内閣の方針を正当化する印象を与える」と批判し、データも示しながら経済政策の誤りを指摘する。

上記の図に示される様に、これまでも、14/4-6, 7-9は対前期比マイナス成長、また、14年度は13年度に対してマイナス成長だった。15/4-6実質GDPは13/4-6の水準と同じである。後者は、異次元金融緩和発動の直後だ。経済成長に対して効果はなかったのだ。

日本経済は、依然として停滞の罠から脱出できていない。日本経済を長期的に停滞させている原因は、消費税の増税ではない。今回のマイナス成長をもたらした原因は、消費停滞と輸出の落ち込みである。

氏は続けて、実質雇用者報酬が4-6月期に落ち込んだことを示し、消費税増税とは異なる要因によるものとする。更に、この状況を理解するため、に雇用者報酬の名目伸び率と実質伸び率を比較する。ここから、円安による消費者物価の上昇が諸要因と指摘する。一方、家計調査報告からも消費の低迷を裏付ける。実質賃金の減少が消費低迷の原因であり、インフレ目標が誤りであると主張する。

また、異次元金融緩和をその当時、否定的に評価した齋藤誠・一橋大教授は「実質家計最終消費/実質GNI」を示し、以下の三点を“呟く”。

『黒田バズーカ砲は華麗なる空砲か(4)~「雀を羆にすり替え」齋藤誠130429』

交易条件が改善し、海外所得が拡大した結果、実質GNIが成長した。しかし、その所得が恒常所得として家計消費増加に寄与していない。それは、実質所得を労働所得として配分するチャンネルが細っている可能性を示す。

実質家計消費の13年度上昇は消費税増税前倒し、14年第2四半期の下落は消費税増税の直接効果。一方、最近の低下は円安、実質賃金低下のデメリットを受け、エネルギー価格低下のメリットは享受できない家計部門を象徴する。

また、通貨減価で購買力が失われる環境では、平均的実質賃金の低迷は低所得者層で一層深刻になる。途上国の暴動の要因は食料品高騰が常に引き金なのもそれを示す。

いずれにしても、日本は、この二年間、自らの首をアベノミクスという真綿で絞めているようなものだ。短期的には金融緩和政策を収束させ、円安政策を転換する。原油価格の低下を徹底的に利用する。更に、中長期的意味での私たちの経済学、アスノミクスを導くことが必要だ。