紅葉時期となりました。

紅葉を愛でに、せせらぎ街道へ行きたいと思っていて、出かけてみました。

でも、紅葉の時期には少し遅かったです。

国道472号線を走っています。

道の駅 明宝へ来ました。

少し早い時間ですが、昼食に入ります。

ケイちゃん定食です。

ケイちゃんとは鶏肉を味噌で焼いたものです。

店内。

店内です。

外へ出てきました。

紅葉を愛でます。

道の駅の南側。

川が流れていまして、川の方へ降りてきました。

道の駅の南側に川が流れているのは知らなかった。

綺麗な流れ、沈んだ落ち葉が溜まっています。

下流方面の眺めです。

下流方面をズームで。

再び、国道472号線を走っています。

国道472号線を走っています。

この辺りがせせらぎ街道ですが、紅葉の時期が終わっていました。

西ウレ峠の小屋です。

国道472号線を戻り、国道257号線を走っています。

このトンネル。

かおれトンネルです。

馬瀬地区を走っています。

紅葉した木。

下が馬瀬川です。

道の駅 馬瀬 美輝の里へ来ました。

源泉の自動販売機です。

源泉200Lが100円です。

岩屋ダムに来ました。

最後に

紅葉を愛でに、せせらぎ街道を走りました。

時期的に紅葉は遅かったです。

飛騨時のドライブを楽しめました。

前々から行きたいと思っていた佐川美術館です。今の時期、平山郁夫の生誕90年と言う事で企画展が開かれていました。

佐川美術館を目指しました。

養老SAを出た辺りです。

前方に伊吹山が見えます。

佐川美術館を目指して名神高速を走ります。

走行中の写真。カミさんが撮ってたくれました。

高速道路を栗東ICで降りました。

寄った所が「アグリの里栗東」と言う道の駅です。

ざっと、店内を回っただけでした。

佐川美術館を目指しました。

前方に見えたのは比叡山です。

この先、湖岸道路は渋滞しています。

湖岸道路に入りましたが、渋滞しています。

今日は4連休の3日目です。それで、沢山の人出なのでしょう。

車が多いです。

前方に山々が見えます。

アノ方角に蓬莱山が有ります。

少し走っては止まる、少し走っては止まるの繰り返しです。

比叡山をアップで。

エンジン音を響かせてモーターパラグランだが飛んでいきました。

モーターパラグライダーをアップで。

カミさんのスマホに孫たちからラインが入りました。

今日は敬老の日。

お祝いの言葉を貰いました。

琵琶湖大橋が見えてきました。

佐川美術館のゲートを通過しました。

この場所、広い敷地です。

建物の中に入りました。

ココが入口です。

これから平山郁夫展にはいります。

佐川美術館 平山郁夫展

https://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/1abef3f40f995172e35ee96b4d13185a

平山郁夫展の次に有ったのが佐藤忠定の部屋です。

作品は撮影禁止となっていました。

浅い池の中の作品。

「冬の像」とタイトルがついていました。

館内のミュージアムショップへ向かいます。

こちらがミュージアムショップです。

館内の食事ができる場所です。

レストランと言うと少しオーバー。

サンドイッチなど手軽なものが食べれる場所です。

満席で待ち時間が有りました。

そして、案内されたのが窓際の席でした。

注文したのは暖かい掛けそばです。

白いのは湯葉で、熱いツユが徳利に入っていました。

美味しくいただきました。

窓際から見える浅い池。

風でさざ波が立っていました。

この美術館を建設するに当たって、池を設け、さざ波が起きることを想定していたのでしょう。

最後に

平山郁夫の作品を鑑賞することが出来ました。

それに佐藤忠良の作品も見ることが出来ました。

作家の作品もさることながら、この佐川美術館。良い施設だと思いました。

名古屋市の北部に位置する二つの博物館へ行ってきました。最初に訪れたのは北名古屋市歴史民俗資料館でまたの名を「昭和日常博物館」と称している博物館で、その後に行った博物館は西春日井郡豊山町の「あいち航空ミュージアム」です。

どうせ出かけるのなら2館まとめて見てきたいと思い、出かけたのです。

昭和日常博物館では「モノのウチガワ展」と言う企画展。あいち航空ミュージアムでは「名機百選総選挙」と特別企画展で「日本の翼 YS-11展」が開催されていました。

昭和日常博物館

企画展、モノのウチガワ展のチラシです。

昭和日常博物館の入口です。

館内へ入ると、ミゼットがデ―ンとお出迎え。

昭和の旅が始まります。

ここからが展示室。

色々の物がケースの中に展示陳列してあります。

朝食はごはん、それともパン?

昭和の時代の洋風化。

それに伴なってインスタントコーヒーも登場。

コーヒーカップが並んでいますが、いかにも昭和のデザインと言う感じがします。

昭和時代の事を撮影するのなら、ここに借りに来るかも知れません。

こちらのケースの中には扇風機や団扇。

かき氷機が入っています。

今のようなスプレー式の殺虫剤が登場する前の時代です。

ワイパーやアース。

噴霧器で薬剤を飛ばしますが、今の子供たちなら使い方が分からないかもしれません。

こちらが企画展の展示室です。

モノのウチガワ。

アイスクリームを入れていた容器です。

大きな魔法瓶のようになっています。

この中にドライアイスか氷を入れて温度を保ち、アイスクリームを入れていたのでしょう。

小学生の頃に行った菓子屋の店先にこんなのが有りました。

構造的には、こんな構造になっていたのかと、納得です。

こちらは置き薬のコーナーです。

薬箱の中身。

どんな薬が入っていたか分かります。

左上が奈良県葛の中島製薬。右上は大和高田市の大峰堂薬品。

左下は奈良県高取町のきくや製薬所。右は御所市の葛城製薬です。

これ等の製薬会社。薬を製造するのでなく家庭常備薬として家々に置いてきたものなのでしょうか。

越中富山の置き薬は知っていましたが、奈良県にもこんなに製薬会社が有ったのは知りませんでした。

新しい発見です。

こちらはステレオの裏側です。

まだ、真空管を使っています。

ダイヤル式の電話。

右はその電話を分解したものです。

ベルが2個あるなど内部構造が分かります。

こちらはカメラのコーナーです。

フィルムカメラや8mmカメラが並んでいます。

発売当時、CMコピーが「私にも写せますぅ」で登場したフジカシングル8です。

扇千景が若いです。

テレビのコマーシャルで見ていましたから、こんな8mmカメラのが有るのは知っていましたが、フイルムがカセット式になっているのは知らなかった。これならフイルムポンで手軽に扱えたのでしょう。

それでも、現像代もバカにならない。

そして上映するとなると映写機が必要となる。

贅沢なおもちゃと言えるかも知れない。

こんな時代の頃のモノを見ると、今は便利な時代となったと思う。

最後に

色々の製品の裏側を見ることが出来ました。

奈良県にも置き薬の会社が多く有ったのを知りました。

今のようにアイスクリームがガラスショーケースの中で売られていない時代。

内部は大きな魔法瓶のような構造の容器となっていました。

今日、発展してきて時代、時代のモノの姿を見ることが発見につながり面白いです。

あいち航空ミュージアム

あいち航空ミュージアム、サマーイベントのチラシです。

続いて向かったのがあいち航空ミュージアムです。

位置的に県営名古屋空港に隣接しているのだろうと思い、空港駐車場に停めました。そして空港案内所でミュージアムに行く路線バスのチケットを貰い向かいました。

帰りはミュージアムから駐車場へ戻るのに、丁度良い時間のバスが無く、歩いて戻りました。結果的にはエアポートウオークに停めさせて貰い、そこで買い物をしたりした方が良かったです。

路線バスがミュージアムの前で下ろしてくれました。

チケットを買い、これから入館します。

チケットのQRコードを読み込ませて、このゲートを入りました。

その時は空港のゲートを通過する。

あの時の気分でした。

入口ゲートが2階となっていました。

館内に入り、目に飛び込んで来たのがYS11の機体です。

ミュージアムは空港に面しており、窓から滑走路が見えました。

下は誘導路を行くFDA機です。

上は離陸していくFDA機で、この間には小型商用ジェットが着陸してきました。

この一連の流れ。

コントロールタワーと交信し、離陸許可を得て飛び立ったのでしょう。

FDA機のクラフトモデルの説明です。

左上は1号機。右は15号機。

左下は14号機で右は1号機から13号機がずら~と並んでいます。

名機100選。

25分の1の精密模型が並んでいます。

今の時期は名機百選総選挙を実施していました。

このケースの中。

初期の複葉機が展示してありました。

サルムソン2A2偵察機です。

各務原でこの機をライセンス生産を始めました。

わたくしの好きな機。

2式大型飛行艇です。

新明和のPS-1対潜哨戒飛行艇。

弐式大艇の波消し技術が生かされています。

世界の飛行機の歴史と日本の飛行機の歴史です。

上段が世界の飛行機。

下段は日本の飛行機の歴史を紹介しています。

日本の航空界の幕開けと言って良い出来事。

フランスから航空教育団が来日。

その後にサルムソンをライセンス生産するようになった。

ずら~と並んだ飛行機の歴史。

何時までも見飽きない飛行機の開発年表でした。

屋上のデッキに出ました。

ヘリコプターの駐機場所。

ヘリのエンジン音が聞こえてきました。

滑走路の向こう側。

航空自衛隊のC130が見えます。

こちらはミュージアムの北側です。

愛知県警察航空隊や名古屋市消防航空隊の格納庫が見えます。

再び館内に戻りました。

ボランティアによる解説です。

MU-300について説明していました。

入口でチケットを買い求めた時、シュミレーターを予約しておきました。

予約出来た時間は11時55分の時の物でした。

時間が来たのでシュミレーターの場所へ来ました。

係の女性がシュミレーションの扱い方を説明してくれました。

操縦かんを手前に引く、前方へ押す。

そして右や左に回すとと。

車のハンドルの役割。そして機種が上がったり下がったりするのだと説明してくれました。

シュミレーター。

YS11を操縦する体験が出来ます。

機を操縦し福岡空港へ向かうという想定です。

右に黒いスロットルレバー。赤いギアレバー。それにフラップレバーが有りました。

滑走路を走行し離陸します。

上昇スピード。

そして上空の高さ。

ギアを挙げる所作。

面白い体験が出来ました。

YS11展のチラシです。

日本の翼 YS-11展の入口です。

ボードにYS-11の開発歴史が開設してあります。

各会社のYS-11。

色々の塗装が施されています。

こちらはフライイングボックス。

スクリーンに飛行画像が映し出され、シートがその飛行機に合わせたスピードを体感させてくれました。

最後に

入館したのが11時で退館したのは12時45分でした。もっと、じっくり見たならば2時間を超えたと思います。ミュージアムのすぐ横が飛行場で離着陸する機を眺めたりすれば、もっと長時間となります。

夏季は、南風。飛行機は風に向かって飛びます。我家から名古屋空港に着陸する機が見えます。あれらの機は全てがFDAの機で有る事が分かりました。

2館まとめての見学。

有意義でした。

前々から野麦峠へ行って見たいと思っていました。コロナウイルス禍の時期で外出自粛が解除となりました。野麦峠は同県内で問題ないと思いました。しかし他県への移動は自粛しなければならないところですが、帰路は隣の県。長野県を走ってきました。

自宅から国道41号線を北上。

最初に寄ったのが「道の駅 ロック・ガーデンひちそう」です。

ロック・ガーデンひちそうから見えた列車。

高山線の下り特急「ひだ」です。

国道41号線。

対向車が走ってきません。

東海北陸自動車道が出来て交通量が減りました。

飛騨川の飛水峡です。

「道の駅 飛騨街道なぎさ」へ来ました。

コロナウイルス禍でお休みでした。

国道361号線を走っています。

久々野町に入り朝日町を目指しました。

冠雪している乗鞍岳が見えます。

高山市朝日町。

この飛騨地方。

端午の節句を月遅れで祝います。

初夏の風を受けて鯉のぼりが泳いでいました。

「道の駅 ひだ朝日村」です。

朝日村は合併して朝日町となりましたが、施設の名は変わっていません。

ここもお休みでした。

「道の駅 飛騨たかね工房」です。

ここもお休み。

6月1日からオープンすると表示してありました。

飛騨たかね工房に貼って有った案内表示です。

県道39号線。

野麦カエデ街道に入りました。

野麦峠まで9kmと表示しています。

野麦峠への道。

白いゲートが有り豪雨時は通行止めになります。

右に行くと旧野麦街道を歩けます。

新緑の山々。

道がカーブしていて、あの白いガードレールの方へ上がって行きます。

高度を稼いできました。

樹木が高山性の物に代わり、白樺が見えます。

サクラが見れましたが、何サクラなのだろう。

野麦峠へ着きました。

兄に背負われた政井みね。

お助小屋です。

お助小屋。

コロナでお助小屋は閉じていました。

峠へ来る途中、萩原町で買ってきた朴葉寿司です。

素朴な味。

美味しかったです。

ご高齢の3人が孫を伴って展望台へ行くと言っていました。

峠の森として案内図が有りました。

展望台や政井みねの碑が有ります。

先ほど登って行った女性が話していましたマイヅルソウ。

まだ、蕾です。

そして、スミレも有りました。

旧野麦街道ハイキングコースと指示標識が設置してあります。

峠へ車で通過する時、ゲートが有りましたが、あそこからここまでが、ハイキングコースとなっているのでしょう。

冠雪の乗鞍岳が望めます。

あの場所。屋上で、下が峠の資料館の「峠の館」です。

閉館中でした。

乗鞍岳をズームで。

野麦峠の標柱が有りました。

長野県側へ来ました。

野麦街道で長野県側へ下ってく道です。

野麦街道の説明板が設置してありました。

旧野麦街道で長野県史跡に指定されています。

古い道でかつての姿を留めています。

長野県側に下って行く道です。

この道を下って行きます。

峠から下って来ると野麦街道の入口がありました。。

右側の石碑にはめ込まれた銅板です。

長野県道26号線を走っています。

国道19号線を目指します。

工事中で片側交互通行となっていました。

前方に冠雪の山が見えます。

御嶽山だろうか。

国道19号線を走り、「道の駅 日義木曽駒高原」に来ました。

自分用にお土産を買いました。

「道の駅 賤母」へ来ました。

トイレの高い場所。

ツバメが子育て中でした。

最後に

岐阜から長野へと周回。まるで道の駅めぐりでした。

岐阜県側の道の駅は、ほとんどがお休みでした。

半面、長野県側の道の駅は営業していました。

予てから野麦峠を訪ねてみたいと思ってました。

野麦峠の自然。

そして工女たちの過酷な労働環境を知りました。

今の無雪期でも峠を越えるのが大変なのに積雪期は・・・・・。

野麦峠の峠越え。峠を越える事は大変なのだが、女工たちの労働環境が劣悪で大変だったことを知りました。

http://www6.plala.or.jp/ebisunosato/nomugi2.htm

名古屋市美術館からの帰路、名古屋港へ行ってみました。

名古屋海洋博物館と名古屋市港防災センターへ行きたかったのです。

先日、名古屋市博物館の企画展へ出かけた後、名古屋港に向かいましたが、休みの日と有って沢山の車が押し寄せ名古屋港の駐車場に停める事が出来ませんでした。

それで、今日。出直ししました。

名古屋港ポートビル

このビルの中。

3階に海洋博物館が有ります。

企画展。

古地図から学ぶ終りの歴史~名古屋港から防災を考える~

チラシ。

こちらが企画展のコーナーです。

濃尾平野の成り立ちや天正地震と清須越しの説明です。

DVD画像で「伊勢湾台風60年」が流れていました。

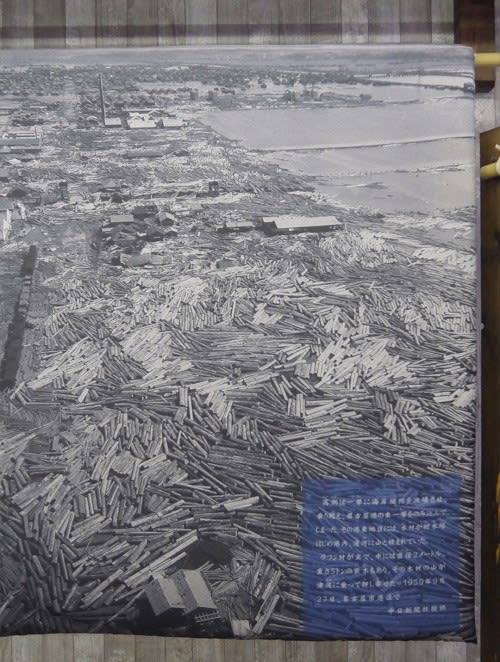

伊勢湾台風のジオラマです。

流木が押し寄せ、堤防が決壊した状況のジオラマです。

名古屋市港防災センター

名古屋市港防災センターの入口です。

伊勢湾台風の展示室がリニューアルオープンしました。

2階です。

7月にリニューアルオープンした展示室です。

被害の様子①②。

伊勢湾台風の被害を現しています。

被害が大きくなった原因①②③。

高潮。土地が低かった。

流木による被害の拡大などを解説しています。

今昔物語。

あの時被害を被った場所は今、、、、、。

被害が大きかった港区と南区。

今とかつての姿を対比させています。

押し寄せた木材群。

これが、被害が拡大した原因です。

こちらは1階の伊勢湾台風記録写真です。

記録写真を大きくしました。

中央の写真。

名古屋競馬場のスタンドです。

大きな屋根が有りますが、こんな場所も避難場所になりました。

浦沢直樹の「あさドラ!」。

伊勢湾台風の襲来から罹災後、復興へと描かれています。

9月26日は伊勢湾台風が襲来した日です。

アレから60年が経過しようとしています。

名古屋海洋博物館と名古屋市港防災センターに寄りました。

両者を見て、改めて被害の大きさを痛感しました。

ららぽーと 名古屋みなとアクルス

名古屋市港防災センターへ来たついで。

ららぽーとに寄ります。

ここがららぽーとの入口です。

ららぽーとに入りました。

ここがセンターコートです。

名古屋海洋博物館と名古屋市港防災センターを見学して、改めて伊勢湾台風の被害の甚大さを感じました。

豊田市の北部、小渡。風鈴を眺めれるところが有ると教えて貰いました。それに、足助では、たんころりんの行燈が見れると言う事で出かけてみました。東海環状自動車の勘八ICで下車して矢作川沿いに北上しました。行けども行けども小渡に着かない。後で地図を見たら、藤岡ICで降りた方が我家からは近かったのです。

小渡に着いたら、もう岐阜県県境に近いのではと思いました。

夢かけ風鈴

小渡は矢作川沿いの谷間の街です。風鈴のイベントに町内全体で取組んでいる。そんな印象を受けました。

サーと流れた風で風鈴が一斉に音を発しました。

谷間の街に風鈴の音が響く。

そんなイメージでした。

夢かけ風鈴のチラシです。

旧旭町役場に有った案内図です。

愛知県道11号線豊田明智線が描かれています。

案内図の中に小渡城址が有ります。

かつては街道を行き来する旅人や物資の流通に眼を光らせていたのではなかろうか。

小渡の中心部へ来ました。

家々の軒に風鈴が下がっています。

こちらは風鈴の広場のような場所でした。

暑い時期で、ミストを発していました。

広場の風鈴をアップで写しました。

さかや商店と言う金物屋さん。

表に風鈴が下がっています。

店内にお邪魔しました。

店内。

ガラスの風鈴に色付けできるコーナーが設けて有ります。

孫娘がこの場に居たら、やってみたいと言ったことでしょう。

増幅寺の門前へ来ました。

増幅寺は別名、風鈴寺と呼ばれています。

風鈴を買って願い事を書き、下げています。

サーと風が吹きました。

金属音の風鈴の音。

丸で鈴虫が一斉に鳴き出した。

そんなイメージが沸きしました。

石段を上がり、本殿でお参りします。

小渡中央広場へ向かいました。

介太川に架かる橋を通ります。

竹のアーチで、アサガオを伸ばさせています。

ガラスの風鈴が下がっていました。

竹を曲げて造ったアーチ。

地元の人たち。

ミンナ、力を合せてやったのだろうか。

郵便局の軒先です。

ポスト型の風鈴が下がっています。

さすが、郵便局と言う感じです。

サーっと風が吹き風鈴が音を発しました。

表通り。

県道に出てきました。

夢かけ風鈴の幕が下がっています。

ここでも介木川の橋に竹でアーチが掛けて有ります。

風が吹き風鈴から涼しい音が出ました。

たんころりん

たんころりんとは、竹かごと和紙で作った円筒形の行灯の事。

『たんころりん』というかわいらしい名前は灯りの元となる『ひょうそく』という道具の形がひょうたんの形に似ていることからその昔、『ひょうたんころりん』とか『たんころ』と呼ばれていたが、今ではこの竹かごとひょうそくをひっくるめて地元住民から『たんころりん』と呼ばれている。 和紙を通した灯かりで町並みを照らし、夏の夜を演出している。と足助観光協会のHPに書かれています。

たんころりんのチラシ。

旧役場前に設置してあった足助町の案内地図です。

色々のたんころりん。

左から写していった順で右側を撮影する頃には灯が入りました。

まだ明るい時間です。

香嵐渓に向って歩き出しました。

みちくさと言う店です。

ここで五平餅を買いました。

焼いてくれる間椅子に掛けて待ちました。

五平餅が焼ける好い臭いが漂ってきました。

始め2本で3本増えました。

若い男の子たちが来て注文しました。

タレの味が良く美味しかったです。

久し振りの香嵐渓。

今日は足助の街が目的ですので、香嵐渓の入口だけに留めて置きました。

紅葉の時期に比べるとウソみたいに空いています。

この後、巴川に架かる巴橋を渡り足助の街へ向かいました。

足助の街の中。

薄暗くなり、たんころりんに灯が入りだしました。

足助の街の中です。

塩の道づれ家と言う蕎麦の店です。

先客があり少し待ちました。

私は蕎麦定食。

カミさんは冷たいかけ蕎麦を注文しました。

足助川に架かる飯盛橋を渡ります。

橋の上にもたんころりんが設置して有ります。

本町まで歩いてきました。

この辺りは多くの人で賑わっています。

広場のようになった所。

ラムネやお茶を売っていました。

ここで買ったのが玉せんです。

せんべいにソースを塗り、焼いたタマゴを乗せ、青のりを振って半分に。

美味しかったです。

新町の方へ歩いてきました。

三州足助屋敷の提灯が下がったところです。

機織りをしている女性。

それを撮影している男性。

足助屋敷は巴川の方だが、ここはどんな関係が有るのだろうか。

「足助の寒茶」。

ご自由にどうぞとなっています。

新町の交差点へ戻ってきました。

光の無い足助の町並み。

たんころりんが浮かび上がり好い風景になっています。

感想

夢かけ風鈴

三河の奥地にこのような場所があるのを知りませんでした。

橋の上の竹のアーチ。

ミンナが力を合わせて設置したのだろうと想像しました。

街中の軒に下がっている風鈴。

風が吹いてきた時が最高。

金属性の音。瀬戸物の音。ガラスの音と色々の音が涼感を呼んでいました。

たんころりん

足助には「中馬のおひなさん」の頃に来た事が有ります。10年以上前の事です。

今は各地でお雛さんのイベントが盛んですが、お雛様の取組みは足助が最初ではなかっただろうか。

そんな足助の街。

お盆の時期に古い街中に設けられたたんころりん。

夏の夜。楽しめました。

かねてから、見たいと思っていた桑名の石取祭に行ってきました。

この祭り、桑名の鎮守である春日神社で行われる祭りで町屋川で、取った石を奉納する行事です。夜中の零時に始まると思い込んでいました。実際、叩き出しは零時なのですが、祭りはその前から始まっていました。

六華園近くに車を停め、祭りの会場へ向かいました。聞こえてくる太鼓と鐘の音。「日本一やかましい祭」といわれる石取祭。祭気分が高まってきました。

桑名石取祭をし紹介する冊子。

1冊300円で春日神社にお参りした時に買いました。

祭車が並んでいます。

八の提灯は清水町。

その向こうの祭車は春日町です。

私たちが来て、丁度動きだすタイミングでした。

清水町の祭車です。

太鼓を叩く母娘。

可愛い娘の姿がステキでした。

春日神社の門前に立ちました。

これからお参りします。

提灯がつるされた参道。

本殿前の両側です。

各町内からの献石が並んでいます。

神社へ町屋川の意思を奉納しています。

冊子には、石取祭は桑名古来の風習であった例大祭を迎えるために社地を整えて石を献じるという行事が、囃子を伴う町衆の進化したものです、と有ります。もともとは神社へ献石するモノであったのが、お囃子を行うように発展したようです。

こちらが春日神社の本殿です。

アノ巫女から冊子を買いました。

再び、門前へきました。

宮通の祭車で、少女が太鼓を叩いています。

南の方から京町の祭車が来ました。

門前に宮通と京町の祭車が揃いました。

ここで、両祭車の叩きあいの始まりです。

帰路。

八間通りに揃った祭車です。

宝町、春日町、羽衣と順に並んでいます。

感想

買った冊子には三十九番までの祭車が載っていました。新しいのは昭和に造られ、古いのは明治の物も有りました。施された彫刻が凄いと思いました。

39両の祭車。

城下町の祭に取組む人々の姿勢が凄いと思いました。

かねてから、見たいと思っていた石取祭を見れて良かったです。

某コミニティサイトのイベントで、ブルーベリー狩り。その前には岐阜のモーニング。そして、ブルーベリー狩りの後に、お千保稲荷を散策してきました。

某コミニティサイトへの参加ですが、初参加でした。

あいりす

岐阜市津島町2-50 レジデンス1階にある、あいりすへ来ました。

あいりすの店内。

満席ではなかったです。

席があり、予約してあったのだろうか。

モーニングです。

トーストは1枚づつとなっています。

沢山のフルーツ。

食べきれないほどでした。

コレだけのボリュームで500円です。

ブルーベリーガーデン岐阜

ブルーベリーガーデン岐阜に着きました。

岐阜県海津市平田町高田字東入込499

TEL 080-6988-0141

白いログハウスです。

受付を済ませ、ブルーベリーガーデンに入ります。

青いネットに包まれたブルーベリーガーデン。

これからブルーベリー狩りを行います。

ブルーベリーの木は一株一株が鉢に植わっています。

こんな鉢に植わっている状態だとは想像していませんでした。

実っているブルーベリー。

ブルーベリーの実をアップで。

手に取ったブルーベリー。

爪ほどの大きさです。

オーナーから渡された駕籠。

この駕籠一杯だと、何千円にもなるとか。

収穫したものを100g 400円で持ち帰れると聞きました。

この収穫したものを受付へ持参しました。

計量して貰ったら、104gでしたが、400円でOKでした。

カミさん用の土産にしました。

木になっているブルーベリーを摘んで口へ運ぶ。

黒くなっているのが、良い実だと説明がありました。

それなりに甘酸っぱいの。

酸っぱさの強いもの。色々です。

中には、口に運んで吐き出したいのも有りました。でも、吐き出さずに飲み込みました。

ブルーベリーの収穫。初めての体験でした。

農園で口にしたのは生暖かいブルーベリーで、それなりに甘酸っぱい味でした。

後から思ったことは、この場所に氷を持ち込むと好いかも知れないと・・・・。

丼のような容器に氷を入れ、そこへブルーベリーを入れて冷す。

すると美味しさが増すと思いました。

カミさん用のブルーベリー。

朝のヨーグルトに入れて食しました。

ヨーグルトとブルーベリーがマッチして、美味しかったです。

お千代保稲荷

お千代保稲荷へ来ました。

平日でシャッターが下りた店が多いです。

お千代保稲荷の提灯。

お千代保稲荷にお参りします。

山川屋

お千代保稲荷に参拝した後。

氷でも食べようかとなり、山川屋に入ります。

山川屋

海津市平田町三郷2011

0584-66-2345

山川屋の店内です。

大衆食堂と言った感じの店内。

レモン、イチゴ、ブルーハワイなど色々の氷。

私が頼んだのは抹茶です。

ミンナは氷を注文しました。

串カツやドテ。それに小さなドテ丼。お茶のペットボトルが着いたセットを注文した人が居ました。

このセットは500円と割安です。

セットなら、ペットボトルよりビールが呑みたくなる内容でした。

感想。

初めてのコミュのイベント参加でした。

ブルーベリーガーデンでブルーベリーの食べ放題でしたが、そんなに食べれるわけでは有りません。

自宅へ持ち帰ったブルーベリー。

冷えているのは、一層美味しく感じました。

郡上市の大和町に古今伝授の里が有ります。

ここで郡上一揆の企画展が有ると言うので、出かけてみました。

行ったのが東氏記念館 大和文化財展示館です。企画展でなく常設展でした。目的として、行った場所が違っていのカモ知れません。

東氏記念館 大和文化財収蔵・展示館。

これから館内に入ります。

郡上関係の年表です。

1697年に金森頼時(旹)が郡上藩に移封となり、その後、郡上一揆が起こりました。

田代家文書。

田代家文書。

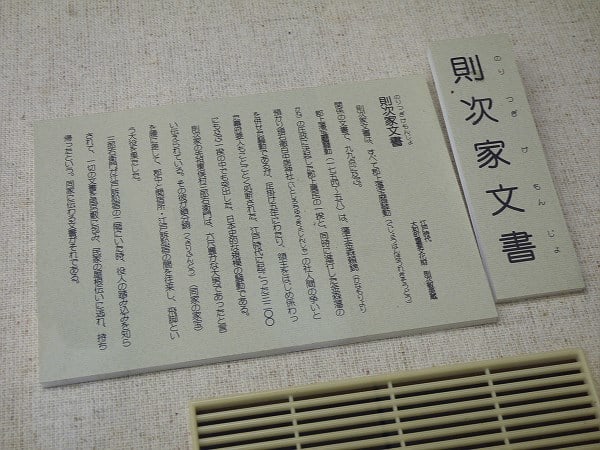

則次家文書。

則次家文書。

藩主が変わって、飢饉となっても、厳しい税の取立て。

並々ならぬ民達の苦しみ。

訴えたものは死罪。

金森家はお取り潰しとなりました。

和歌文学館へ来ました。

壁に歌人の歌が描かれています。

テレビのニュースを見ていたら、清見町のラベンダー畑が映っていました。このラベンダー畑。17日には刈り取ってしまうと報じていた。それで、見納めに行って見ました。

かつて、パスカル清見辺りにもラベンダー畑が有りました。

この辺りだと言うのは思い込みでした。

道の駅のパスカル清見。

ここの売店で聞いたら、三日町だと教えてくれました。

そば処 清見庵 おおくら店

せせらぎ街道を北に向って走りました。

清見町に入り、トンネルを抜けると右側に「おおくら店」が有りました。

それで、ここのそば店に寄りました。

広い店内でした。

外にテラス席が有りました。

先客が去り、席が空きましたので、そちらの席に移りました。

テラス席からの眺めです。

蝉が鳴き、良い雰囲気でした。

戴いた、ザル蕎麦です。

ノド越しと言うより噛んで味わって食べると言う感じでした。

塩が付いており、持って来た女性に塩を振り掛けて味わって見てと言われ、最初にその味を試してみました。

蕎麦本来の味を味わえ、美味しかったです。

この店。ワンコを連れての入店OKです。

私たちの前方を、犬を歩かせる男性が居ました。

芝生の所を散歩させていて、ワンコがウンコをしたのです。男性は後始末をする様子が無かったので私は注意しました。そしたら、店のお絞りで後始末しました。お絞りを持って行ったのですが、途中で、窓からポイと捨ててしまいそうに思えました。

犬を飼うのなら飼主の責任でシッカリとやって貰らいたいものだと思いました。犬と出掛けけるのでしたら犬がソソウをした時、対応出来るようにシッカリ準備しておくべきです。

こんな事が私たちが食事している前で起きたのです。

不愉快に感じました。

犬のソソウの後始末をする気配が見えませんでした。

それで私は男性に注意しました。

犬を飼う人は、チャンと最後まで責任を持って対応するべきです。(キッパリ)

大倉の滝

おおくら」の横にアスファルトの道路が有ります。

この林道を2キロほど登って行くと大倉の滝に辿り付きます。

車を停めたところから滝に向かいました。

木の繁る谷を川が流れています。

右へ流れて行き、滝になります。

滝に向かう指示標識です。

滝まで2分となっています。

木製階段を降りて行きます。

滝が見えますが、木々に邪魔されています。

下の場所。

先客が見えました。

名古屋から来たご夫婦でした。

大倉の滝を見上げます。

流れ落ちる水。

迫力が有ります。

ウッドフォーラム飛騨

清見町三日町のウッドフォーラム飛騨へ来ました。

これから、ウッドフォーラムへ入ります。

ウッドフォーラムの内部です。

コツコツと製作したクラフト製品が並んでいます。

色付けの体験コーナーも有りました。

こちらは入口に有ったポプリの詰め放題です。

300円で細長い袋に詰めてきました。

ラベンダー公園

ウッドフォーラム飛騨の南側にラベンダー公園が有ります。

ラベンダー公園をアップで。

国道を渡りラベンダー公園に行きます。

ラベンダー公園へ来ました。

ほんのりと香るラベンダー。

一面のラベンダー畑。

ラベンダーをアップで。

ラベンダー。

ラベンダーを更にアップで。

感想

ラベンダー畑のラベンダーが刈り取られるという事で急遽、見に訪れました。

段々となったラベンダー畑。

漂うらラベンダーの香り。

ハチや蝶が一生懸命密を集めていました。

北海道の富良野のラベンダー畑を見た事が有りますが、岐阜県で目にするのは初めてです。

県内にこのような場所が有るのを知りました。

帰路は国道41号線を走りました。

途中、道の駅 渚 と 道の駅 美濃白川ピアチェーレで休憩しました。

東海北陸自動車道が出来て車の通行量が大幅に減っている感じがしました。