大河原峠から雲海に浮かぶ北アルプス

蓼科登山口

見たことのあるイラスト案内板

週末、長男から急遽連絡があり、「金曜日遅く蓼科に着くが行っても良いか」とのこと。八ヶ岳に登りたいが、まだ山は絞れていないというアバウトなものだ。私は一人でいたのでOKの返事をし、早速ガイドブックを開き登る候補を探した。小屋泊まりでも良いが、この前の常念岳のこともあるので、とりあえず日帰りの編笠山か蓼科山に的を絞った。

この二つは八ヶ岳の最北端と最南端に位置する山だが、コースタイム片道約2時間、高度差500mの蓼科山に決定。大河原峠迄車で行き、赤谷分岐、将軍平を経て2530mの山頂に行くコースだ。朝5時起きをして6時出発。途中白樺湖のコンビニで食料を仕入れ、8時に大河原峠登山口に到着。駐車場には沢山の車が止まり、久しぶりの好天に山を楽しむ人で賑わっていた。

家を出発する頃には濃い霧で覆われていたのが、ここからは雲海に浮かぶ北アルプスや乗鞍が望め、天気は快方に向かう気配。熊笹の中の緩やかな道を林に入り登り始める。

熊笹に覆われた登山道

意外にぬかるんだ登山道

あちこちに茸が顔を出している

園地のような草原も見えてきた

赤谷への分岐点

雲はどんどん少なくなり日が強くなってきた。傾斜が強くなってきた石ころだらけの道はところどころ水がたまり、細い丸太が敷いてある。あちこちに茸が顔を出しており秋の到来を感じさせる。涼しい木漏れ日の林の中を快適に登る。

2時間ほど登って、傾斜が緩やかになってきたら赤谷との分岐点に出る。林が少し開けてきて向こうに小屋が見えてきた。雲が切れかかってきた八ヶ岳の山々の姿もみえ、蓼科山も全貌を見せ始める。分岐点から10分ほどで蓼科荘到着。ここは7合目登山口からの人たちが多く登ってきて、賑わっている。

ぬかるんだ道には丸太が敷いてある

展望が開け八ヶ岳連峰が見える

蓼科山の雲も取れ始めてきた。小屋はすぐそこだ

蓼科荘到着

暫く蓼科荘前で休憩をしたあと、いよいよ蓼科山最後の急登にかかる。岩が少し大きくなり手を使うほどの急登、クサリ場もある。ストックが邪魔なほどの急斜面であるが、ペンキの標識が頻繁についておりコースに迷う心配はない。

蓼科山は学生時代、6,7年前の女神茶屋コースに次ぎ3度めであるが、学生時代はもう50年以上前なので、同じコースでもすっかり忘れている。それでも最後の登りだと我が身を励まし、両手両足をフルに使ってよじ登る。40分ほど登って山頂ヒュッテに到着。そこから5分ほどで山頂標識に着く。11時丁度3時間かかって登ったことになる。コースタイムの1,5倍である。

ここの山頂は凹地になっていてだだっ広い。何故か山頂の記憶だけは学生時代のことがある。まだ雲が残っている山々の展望を楽しみながら昼食。今回はコンロを持ってこなかったけど、コンビニで仕入れたおにぎり、稲荷、巻きずしなどは皆美味であった。

登山者で賑わう将軍平からの登り。クサリもある。

もう少しで頂上だ

山頂ヒュッテ到着

2530m登頂記念撮影

頂上から南アルプス方面

八ヶ岳方面

3角点と北アルプス方面

だだっ広い山頂

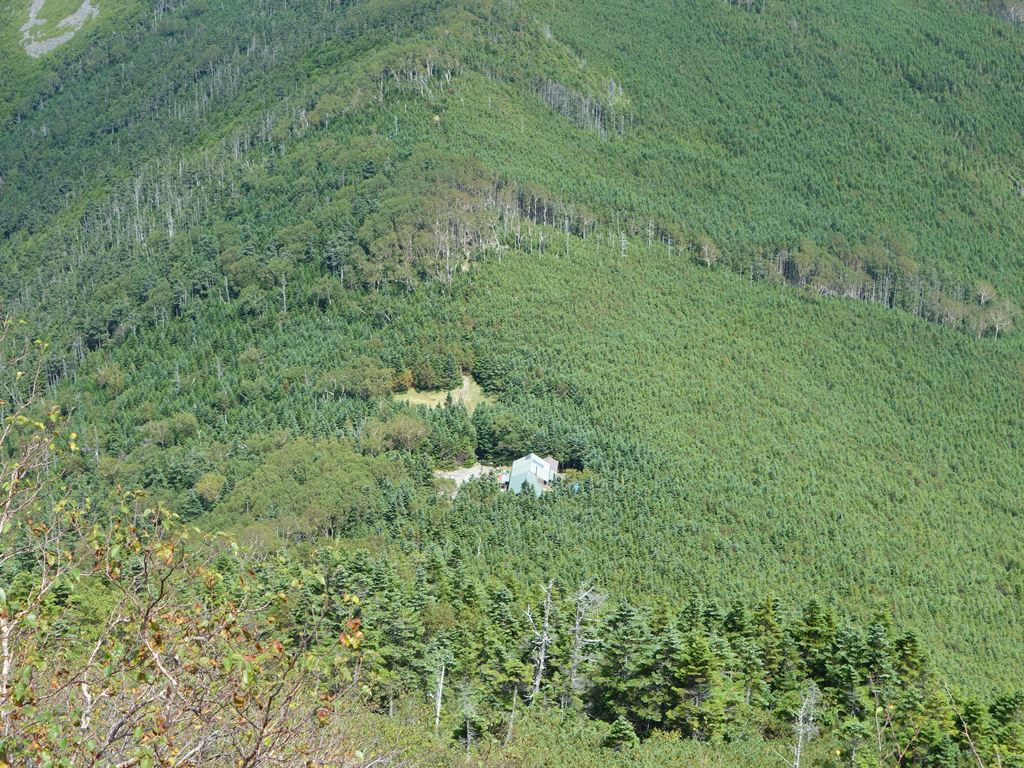

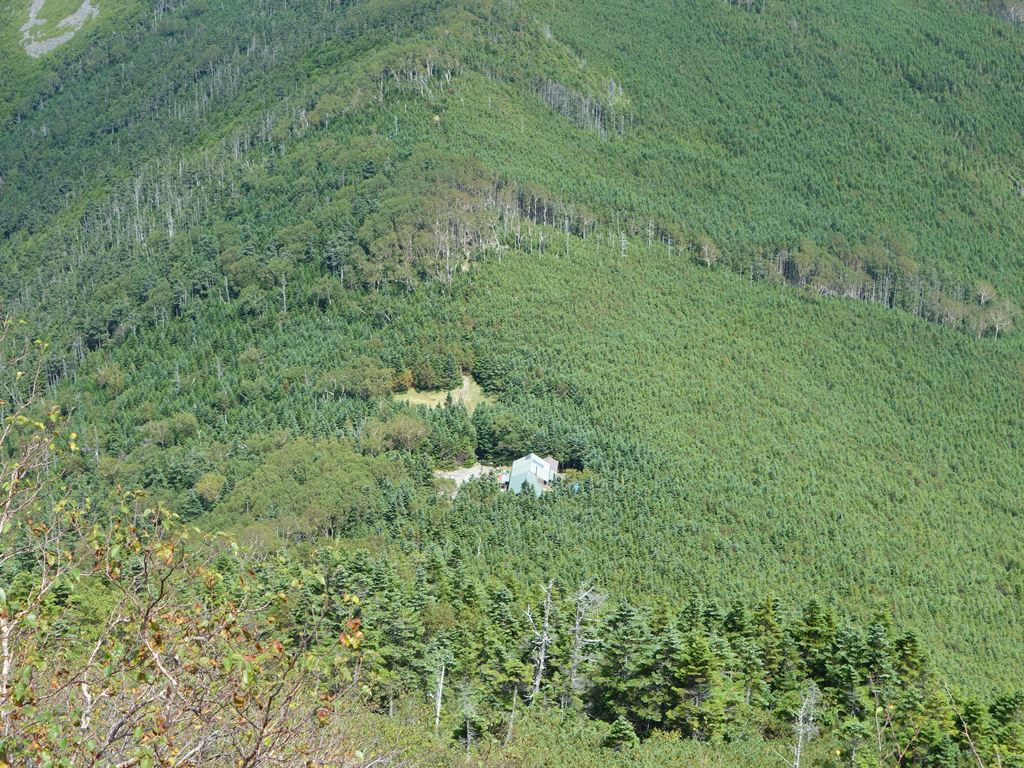

景色と昼食を堪能してゆっくり楽しみ、12時に腰を上げ頂上に別れを告げる。登ってきた急な道を今度も手を使って降りる。下に登ってきた蓼科荘が緑の林に埋まったように見える。下りも登りとほぼ同じ時間を費やし将軍平に到着。蓼科荘の前に商売用のテントが張られ、結構繁盛していた。ここは先日地方TV局で取り上げていたが、東京で働く奥様が毎週末ここへ来て働いているそうだ。

この前の常念岳の下りのこともあってか、長男がしきりに足のことを心配してくれる。私はストックを意識的に置いてきたのだが、自分のを使えと勧めてくれる。3度も勧められ、傾斜もゆるくなってきたところで、片方を借りることにした。それなりに歩行は安定し楽でもあった。有り難い。

見上げると空は青く秋の様相だ。足元のスギゴケも色鮮やかで綺麗だ。ここからは流石に下りなので、登りよりは20分位は早く降りてこれた。現在の自分の体力と技術ではこれぐらいが丁度よいレベルの登山である。何くれと無く気遣いをしてくれる長男にも感謝したい。今回も楽しい登山になった。

緑に埋もれる山小屋

蓼科荘前の営業テント

秋のうろこ雲

足元のスギゴケ

登山口に戻ってきた

近況報告

近況報告 記念撮影

記念撮影

御射鹿池は今日も静かだ

御射鹿池は今日も静かだ 湖畔で水彩画を描く人たち

湖畔で水彩画を描く人たち 友人二人

友人二人 尖石遺跡への案内板

尖石遺跡への案内板

尖石:上面の滑らかな面が石器を磨いた跡だと言われている

尖石:上面の滑らかな面が石器を磨いた跡だと言われている 雲が取れてきた蓼科山

雲が取れてきた蓼科山 湖畔に立つ女神像

湖畔に立つ女神像

大河原峠から雲海に浮かぶ北アルプス

大河原峠から雲海に浮かぶ北アルプス 蓼科登山口

蓼科登山口 見たことのあるイラスト案内板

見たことのあるイラスト案内板 熊笹に覆われた登山道

熊笹に覆われた登山道 意外にぬかるんだ登山道

意外にぬかるんだ登山道 あちこちに茸が顔を出している

あちこちに茸が顔を出している 園地のような草原も見えてきた

園地のような草原も見えてきた 赤谷への分岐点

赤谷への分岐点 ぬかるんだ道には丸太が敷いてある

ぬかるんだ道には丸太が敷いてある 展望が開け八ヶ岳連峰が見える

展望が開け八ヶ岳連峰が見える 蓼科山の雲も取れ始めてきた。小屋はすぐそこだ

蓼科山の雲も取れ始めてきた。小屋はすぐそこだ 蓼科荘到着

蓼科荘到着 登山者で賑わう将軍平からの登り。クサリもある。

登山者で賑わう将軍平からの登り。クサリもある。 もう少しで頂上だ

もう少しで頂上だ 山頂ヒュッテ到着

山頂ヒュッテ到着

2530m登頂記念撮影

2530m登頂記念撮影 頂上から南アルプス方面

頂上から南アルプス方面 八ヶ岳方面

八ヶ岳方面 3角点と北アルプス方面

3角点と北アルプス方面 だだっ広い山頂

だだっ広い山頂 緑に埋もれる山小屋

緑に埋もれる山小屋 蓼科荘前の営業テント

蓼科荘前の営業テント 秋のうろこ雲

秋のうろこ雲 足元のスギゴケ

足元のスギゴケ

登山口に戻ってきた

登山口に戻ってきた