釧路のご当地グルメというと、ザンギだとか、細い縮れ麺にあっさりとした醤油スープ味の釧路ラーメンなどを思い浮かべる方も多いと思うけれど、同じ麺類ということでは、蕎麦も、釧路を代表するグルメとして有名なのです。

写真は、釧路のお蕎麦屋さんの代表格である、老舗の「竹老園 東家総本店(ちくろうえん あずまやそうほんてん)」というお店。

前回住んでいたときに一度だけ行ったことがあったのだけど、今回16年ぶりに行ってみました。

オーダーしたのは、「無量寿(むりょうじゅ)そば」というメニュー。

純正のごま油で味付けされた独特の味が絶品と聞いて、これにしてみようと思った次第。

こちらの蕎麦の大きな特徴は、この蕎麦の色。

ご覧のとおりの緑がかった色で、「藪そば」と呼ばれています。

これは、東京の「藪之内」(若しくは「藪下」)にあった蕎麦屋さんに流れを発するもので、端境期である夏場に、そばもやしを擂った汁を加えて新そばに近い色を付けたことが起源とされています。

「竹老園 東家総本店」で有名なのは、メニューだけではありません。

店舗の敷地内に、庭園が整備されているのです。

こちらは、テーブル席と別になっている、お座敷への出入口。

ガイドブックなどには、この出入口の写真が掲載されていることが多いので、こちらの方が、市民や観光客にとっては、あるいは馴染みなのかもしれません。

なんだか、由緒あるお寺の境内を歩いているようです。

「竹老園」の歴史は、明治7年(1874年)に、初代である伊藤文平氏が、小樽にて「やまなか」という屋号の店を開業したのが最初で、この「やまなか」は、蕎麦切りによる商いとしては北海道では最初とされています。

明治30年(1897年)に「東家」と屋号が改められ、明治35年(1902年)には小樽から函館へ。二代目となる伊藤竹次郎氏は函館の松風町で開業しますが、明治40年(1907年)の大火によって店舗は全焼してしまい、明治45年(1912年)に釧路で新たに開業しました。

(よもやこのようなところで函館の大火が出てこようとは。)

しかし、釧路に移ってからも、大正11年(1922年)に、またまた隣家からの火災で全焼という憂き目に遭ってしまいます。

現在地である春採湖畔には、昭和2年(1927年)に、伊藤竹次郎氏が隠居目的で屋敷を建造するという形で移転してきましたが、竹次郎氏は蕎麦作りが忘れられず、「東家総本店」として営業を開始。

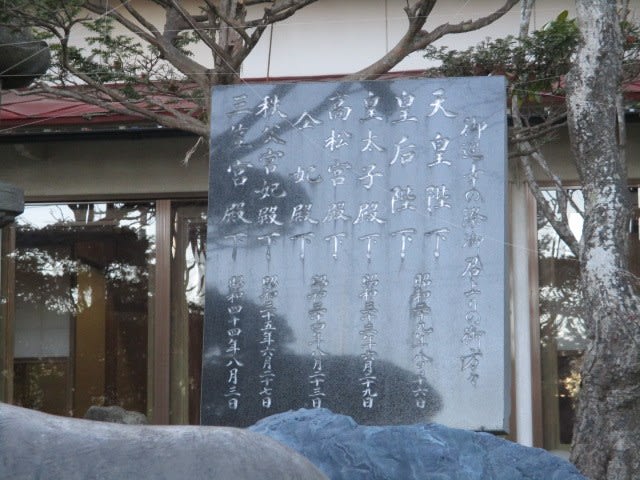

そして昭和7年(1932年)には、この庭園が「竹老園」と命名され、昭和に入ってからは、こちらの碑にも刻まれているとおり、皇族方が何度も来店され、蕎麦の味を堪能されたとのことです。

中には入れませんが、このようなお堂まで建立されています。

徹底したこだわりを感じます。

「あづまや」の四文字を頭とした家訓のようなもの。

「またとない味」とあるところに、老舗にして釧路を代表するお店としての矜持のようなものを感じます。

現在、「東家」を名乗るお蕎麦屋さんは、市内でも20軒を超える店舗数となっており、どこも高い人気を保ち続けています。

(「竹老園 東家総本店」の場所はこちら。)