相棒はオードリー・ヘップバーンとマレーネ・ディートリッヒの出演する映画ばっかり持ってくる。古き良き時代って感じの、モノクロのやつ。

で、「モロッコ(Morocco)」を観た(監督:ジョセフ・フォン・スタンバーグ、出演:マレーネ・ディートリッヒ、ゲイリー・クーパー、他)。

モロッコという異国の地に流れ着いた、外人部隊の兵士トムと、場末の酒場の歌姫アミーとが出会い、恋が芽生える話。

とにかく美しく魅力的なアミーだが、幾度となく男に騙されてきたらしく、人生に倦怠してしまって、微笑むことがない。

あちこちに恋人がいるプレイボーイだけれど、根が純情なトム。アミーに恋しちゃってから、それまでの女たらしの転戦生活を後悔したのか、「10年前に会いたかった」なんて言う。なのに恋を貫く自信がないのか、「僕を信じちゃダメだ、応えられない」なんて言う。

それでも意を決してアミーの衣裳部屋に行き、「逃げることもできる、君が一緒に来るならすぐにでも」なんて言う。が、豪華な花束だの宝石だのの贈り物を見て、彼女の幸福のために身を引くことに決め、鏡にルージュで「気が変わった、グッド・ラック」なんて書く。

で、戦線へと去っていく。

アミーに恋する大富豪の絵描き紳士は、いつも彼女を見護り、力になる。見返りには何が欲しいの? と彼女に訊かれて、「微笑みを」と答える。

婚約パーティの席上で、アミーは進軍の鼓笛の音を聞くなり、トムを探しに飛び出してしまったのだけれども、富豪は車を用意させ、来客に言い訳する。

「どうも、彼女を愛しているんでね、何かしてあげたいんですよ」

サハラに行軍する外人部隊に、数人の女たちが後に続く。大きな袋を担ぎ、荷物を乗せた驢馬を引っ張って、よたよたとついていく。

以前アミーが、あれは何なの? と尋ねて、富豪がこう答えていた。

「“後衛部隊”だよ。男たちに遅れてしまうこともあるし、追いついても、男たちが死んでしまっていることもある。が、要するに、男たちを愛しているんだよ」

で、今、アミーは、富豪をハグし、その手に別れのキスをして、砂漠へと行軍するトムを追ってゆく。ハイヒールを脱ぎ捨て、砂漠を裸足で歩きながら。愛のままに。

……この姿、とても力強かった。忘れられない。

最初のうちは、アミーもトムも富豪も、テキトーな愛だと思ってたんだけれど……3人とも、愛する人の幸福を重んずる、ホンモノの愛だったじゃないの。特に富豪、最後まで愛を貫いてたから立派。

なんか、この富豪って、相棒みたい。

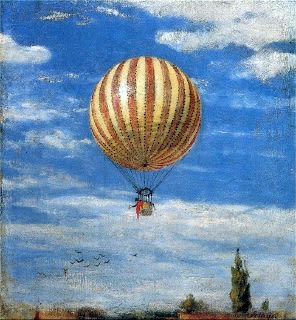

画像は、レイセルベルヘ「モロッコ、メクネスの眺望」。

テオ・ファン・レイセルベルヘ(Theo van Rysselberghe, 1862-1926, Belgian)