ウクライナ人民とともに、反戦平和のたたかいを

日本のマスメディアでは、ゼレンスキー政権について検証する記事がほとんど見られない。私はゼレンスキー=ウクライナ人民とは見ない。今日の事態を引き出した原因は①NATO(軍事同盟)の東進と②ロシアの対抗的反応に加えて、③ゼレンスキー政権のNATO接近政策があることを見逃してはならない。

ウクライナ戦争を理解するために、この戦争の性格を正確に捉えなければならない。そのために、ウクライナ100年の歴史、とくに<ソ連邦崩壊(1991年)→ウクライナ独立>後の歴史を概観し、ゼレンスキー政権の位相を見極め、戦争の原因を突き止めるために、「一知半解」の誹りを受けることを覚悟して、メモを投稿する。(見出し写真:2月26日金沢駅前)

参考文献:「ウクライナとNATOの東方拡大」(藤森信吉2000年「スラブ研究47」)/「ウクライナ危機の背景の東西分裂とその行方」(石郷岡建2015年6月「比較経済研究」)/「ウクライナ問題が抱える困難の本質と日本の役割」(東郷和彦2022/2/25日「論座」)/「ウクライナ歴史年表」(「ヨーロッパ史年表」)/「ロシアとの緊張を高めたウクライナ大統領の危険な挑発行為」(菅野泰夫2022/2/16「日経ビジネス」)/『北陸中日新聞』切り抜き/

ウクライナという国

1917年ロシア革命から73年目のベルリンの壁崩壊(1989年)→ソ連邦崩壊(1991年)後、ウクライナは独立を宣言したが、ウクライナ人民の苦難は相変わらず解放されることはなかった。ウクライナの面積は60.4万㎢(日本の1.6倍)、人口は 4159万人(日本の3分の1)。人種別ではウクライナ人住民は78%、ロシア人住民は17%、使用言語はウクライナ語は68%、ロシア語は30%という統計があり、北西部はウクライナ人が多く、南東部はロシア人が多いという、複雑な多民族・多言語・他宗教国家である。

親欧米と親ロシア

ソ連邦崩壊後のウクライナがロシア経済圏に留まるのか、EU(欧州連合)を選択するのかが問われ、親欧米系と親ロシア系とで対立してきた。しかし、1991年12月に親ロシア系の①クラフチュクが大統領に就任したが、程なく親欧米に転換し、1993年7月の「ウクライナ外交の基本方針」はEU加盟を目標に掲げ、1994年6月には「EU・ウクライナ提携・パートナーショップ協定」を結び、同年7月の大統領選挙を制した②クチマ大統領は「IMFと協力した経済改革」を宣言した(10月)。

また、1996年末クチマは「NATOは真の民主主義国家の共同体に変わった」などと言って、限りなくEU、NATO(軍事同盟)に接近しようとしてきた(1999年の大統領選挙で③クチマが再選)。

2004年大統領選挙で、④親ロシア政権(ヤヌコビッチ)が生まれたが、「米CIAや国際金融資本(ジョージ・ソロス)のオープン・ソサエティ財団が資金提供」(茂木誠)して、オレンジ騒動が起こり、⑤親欧米政権(ユシチェンコ)が生まれた。

NATOの東方進出が進行し、1999年ポーランド、チェコ、ハンガリーが、2004年バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)がNATOに加盟し、ロシア包囲網を縮めた。

2010年の大統領選挙で当選した親ロシアの⑥ヤヌコーヴィチは政治腐敗問題で亡命し(2014年2月)、2014年親ロシア政権(⑦トゥルチノフ)が生まれたが、数カ月後にマイダン騒動で打倒され、親欧米政権(⑧ポロシェンコ)が成立し、現在は⑨ゼレンスキーが続いている。

このように、ウクライナでは複雑に絡み合う民族間対立とNATO×ロシアの駆け引きで、不安定な政治が続いてきた。NATOもロシアも、ウクライナ人民の生活などコレッポチも考えることなく、自らの都合と利益に合わせて、ウクライナの奪い合いに終始してきたのである。

ゼレンスキーについて

1990年のドイツ統一交渉(東西独+米・英・仏・ソ)で、米国務長官が「NATOを東方へは1インチたりとも拡大しない」と約束しながら、欧米(NATO)はなりふり構わず、ウクライナの親欧米派を支援し、そそのかし、東方進出を加速してきた。

親ロシア派大統領が誕生しても、民衆騒乱で打倒し(オレンジ騒乱、マイダン騒乱)、親欧米派大統領にすげ替えてきた。それでも、ゼレンスキー以前の大統領は、NATOとロシアによる介入から、ウクライナ人民を戦乱に巻き込むことをかろうじて回避してきた。

しかし、2019年に誕生したゼレンスキー大統領は、ドンバス地方に自治権(分離独立)を保障したミンスク合意を反故にし、2021年10月にはドネツク州の親ロシア派の榴弾砲を爆破し、その結果10万のロシア軍をウクライナ国境に引き寄せてしまった。

同年12月、ロシアは「NATOを東に拡張しないと約束すれば、軍隊を撤収する」と提案し、2022年1月に欧米(NATO)・ロシア間の交渉が始まったが、ゼレンスキーはこれを妨害し、交渉を流産させ、ロシアはドンバス地方2州の独立を承認し(2/21)、米軍はバルト三国に歩兵800人、F35戦闘機、攻撃ヘリなどを派兵した(2/22)。

2月24日にロシアがウクライナに侵攻し、欧米(日本も)は戦費、軍用物資をウクライナに送り、他方ロシアは原発や商業施設を無差別に攻撃し、市民564人の死者と250万人の避難民を生み出している(3/11現在)。

ウクライナ人民の命を守れ

いま、ウクライナに必要なことは「勝利」よりも人民の命(和平)なのではないか。かつて昭和天皇が「もう一度戦果を挙げなければ(和平交渉は)難しい」(1945年2月)と言っている間に、広島があり、長崎があり、多数の死傷者を出したのではないか。ゼレンスキーは一方では「和平交渉」を続けながら、NATOにたいして、ウクライナの「飛行禁止区域の設定」(全面戦争)を懇願している。昭和天皇と同じく、ウクライナ人民を死に追いやる政治展開ではないか。

ウクライナ侵攻に踏み切ったプーチンとその道筋をつけたゼレンスキー、その背後から火をたきつけているNATO(日本も)の三者こそが、現在進行しているウクライナ人民の苦難の原因である。

ロシアでは、1万5000人が拘束(3/18「北中」)されても、なお、ウクライナ侵略戦争反対のたたかいが激しく燃えている。私たちも、その後に続こうではないか。

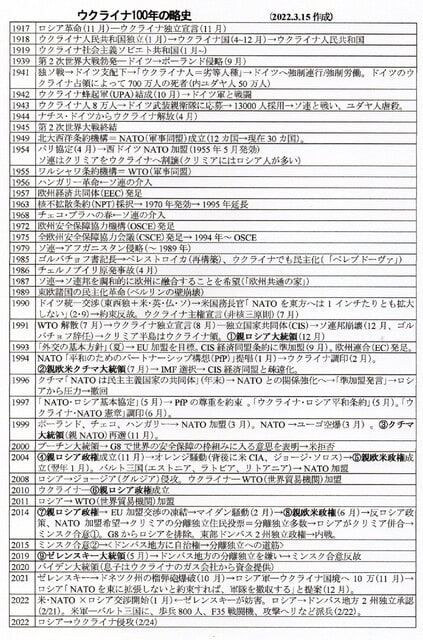

ウクライナ100年の略史 (2022.3.15作成)

1917/ロシア革命(11月)―ウクライナ独立宣言(11月)

1918/ウクライナ人民共和国独立(1月)→ウクライナ国(4~12月)→ウクライナ人民共和国

1919/ウクライナ社会主義ソビエト共和国(1月~)

1939/第2次世界大戦勃発―ドイツ→ポーランド侵略(9月)

1941/独ソ戦→ドイツ支配下→「ウクライナ人=劣等人種」→ドイツへ強制連行/強制労働。ドイツのウク

ライナ占領によって700万人の死者(内ユダヤ人50万人)

1942/ウクライナ蜂起軍(UPA)結成(10月)→ドイツ軍と戦闘

1943/ウクライナ人8万人→ドイツ武装親衛隊に応募→13000人採用→ソ連と戦い、ユダヤ人虐殺。

1944/ナチス・ドイツからウクライナ解放(4月)

1945/第2次世界大戦終結

1949/北大西洋条約機構=NATO(軍事同盟)成立(12カ国→現在30カ国)。

1954/パリ協定(4月)→西ドイツNATO加盟(1955年5月発効)

ソ連はクリミアをウクライナへ割譲(クリミアにはロシア人が多い)

1955/ワルシャワ条約機構=WTO(軍事同盟)

1956/ハンガリー革命←ソ連の介入

1957/欧州経済共同体(EEC)発足

1963/核不拡散条約(NPT)採択→1970年発効→1995年延長

1968/チェコ・プラハの春←ソ連の介入

1972/欧州安全保障協力機構(OSCE)発足

1975/全欧州安全保障協力会議(CSCE)発足→1994年~OSCE

1979/ソ連→アフガニスタン侵略(~1989年)

1985/ゴルバチョフ書記長→ペレストロイカ(再構築)、ウクライナでも民主化(「ペレブドーヴァ」)

1986/チェルノブイリ原発事故(4月)

1987/ソ連→ソ連邦を調和的に欧州に融合することを希望(「欧州共通の家」)

1989/東欧諸国の民主化革命(ベルリンの壁崩壊)

1990/ドイツ統一交渉(東西独+米・英・仏・ソ)

→米国務長官「NATOを東方へは1インチたりとも拡大しない」(2・9)

→約束反故。ウクライナ主権宣言(非核三原則)(7月)

1991/WTO解散(7月)→ウクライナ独立宣言(8月)―独立国家共同体(CIS)

→ソ連邦崩壊(12月、ゴルバチョフ辞任)→クリミア半島はウクライナ領。①親ロシア大統領(12月)

1993/「外交の基本方針」(夏)→EU加盟を目標。CIS経済同盟条約に準加盟(9月)。欧州連合(EC)発足。

1994/NATO「平和のためのパートナーシップ構想(PfP)」提唱(1月)→ウクライナ調印(2月)。

②親欧米クチマ大統領(7月)→IMF選択→CIS経済同盟と疎遠化。

1996/クチマ「NATOは民主主義国家の共同体」(年末)→NATOとの関係強化へ

→「準加盟発言」→ロシアから圧力→撤回

1997/「NATO・ロシア基本協定」(5月)→PfPの尊重を約束 。「ウクライナ・ロシア平和条約」(5月)。

「ウクライナ・NATO憲章」調印(6月)。

1999/ポーランド、チェコ、ハンガリー→NATO加盟(3月)。NATO→ユーゴ空爆(3月) 。

③クチマ大統領(親NATO)再選(11月)。

2000/プーチン大統領→G8で世界の安全保障の枠組みに入る意思を表明→米拒否

2004/④親ロシア政権成立(11月)→オレンジ騒動(背後に米CIA、ジョージ・ソロス)

→⑤親欧米政権成立(翌年1月)。バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)→NATO加盟

2008/ロシア→ジョージア(グルジア)侵攻。ウクライナ―WTO(世界貿易機関)加盟

2010/ウクライナ―⑥親ロシア政権成立

2011/ロシア→WTO(世界貿易機関)加盟

2014/⑦親ロシア政権→EU加盟交渉の凍結→マイダン騒動(2月)→⑧親欧米政権(6月)

→反ロシア政策、NATO加盟希望→クリミアの分離独立住民投票=分離独立多数

→ロシアがクリミア併合→ミンスク合意①。G8からロシアを排除。東部ドンバス2州独立政権→内戦。

2015/ミンスク合意②→<ドンバス地方に自治権→分離独立への道筋>

2019/⑨ゼレンスキー大統領(5月)→ドンバス地方の分離独立を嫌い→ミンスク合意反故

2020/バイデン大統領(息子はウクライナのガス会社から資金提供)

2021/ゼレンスキー→ドネツク州の榴弾砲爆破(10月)→ロシア軍―ウクライナ国境へ10万(11月)

→ロシア「NATOを東に拡張しないと約束すれば、軍隊を撤収する」と提案(12月)。

2022/米・NATO×ロシア交渉開始(1月)←ゼレンスキーが妨害。ロシア→ドンバス地方2州独立承認(2/21)。

米軍―バルト三国に、歩兵800人、F35戦闘機、攻撃ヘリなど派兵(2/22)。

2022/ロシア→ウクライナ侵攻(2/24)

(注)オレンジ革命(2004年)、マイダン革命(2014年)と言われているが、親欧米側からの評価であり、「騒動」とした。

日本のマスメディアでは、ゼレンスキー政権について検証する記事がほとんど見られない。私はゼレンスキー=ウクライナ人民とは見ない。今日の事態を引き出した原因は①NATO(軍事同盟)の東進と②ロシアの対抗的反応に加えて、③ゼレンスキー政権のNATO接近政策があることを見逃してはならない。

ウクライナ戦争を理解するために、この戦争の性格を正確に捉えなければならない。そのために、ウクライナ100年の歴史、とくに<ソ連邦崩壊(1991年)→ウクライナ独立>後の歴史を概観し、ゼレンスキー政権の位相を見極め、戦争の原因を突き止めるために、「一知半解」の誹りを受けることを覚悟して、メモを投稿する。(見出し写真:2月26日金沢駅前)

参考文献:「ウクライナとNATOの東方拡大」(藤森信吉2000年「スラブ研究47」)/「ウクライナ危機の背景の東西分裂とその行方」(石郷岡建2015年6月「比較経済研究」)/「ウクライナ問題が抱える困難の本質と日本の役割」(東郷和彦2022/2/25日「論座」)/「ウクライナ歴史年表」(「ヨーロッパ史年表」)/「ロシアとの緊張を高めたウクライナ大統領の危険な挑発行為」(菅野泰夫2022/2/16「日経ビジネス」)/『北陸中日新聞』切り抜き/

ウクライナという国

1917年ロシア革命から73年目のベルリンの壁崩壊(1989年)→ソ連邦崩壊(1991年)後、ウクライナは独立を宣言したが、ウクライナ人民の苦難は相変わらず解放されることはなかった。ウクライナの面積は60.4万㎢(日本の1.6倍)、人口は 4159万人(日本の3分の1)。人種別ではウクライナ人住民は78%、ロシア人住民は17%、使用言語はウクライナ語は68%、ロシア語は30%という統計があり、北西部はウクライナ人が多く、南東部はロシア人が多いという、複雑な多民族・多言語・他宗教国家である。

親欧米と親ロシア

ソ連邦崩壊後のウクライナがロシア経済圏に留まるのか、EU(欧州連合)を選択するのかが問われ、親欧米系と親ロシア系とで対立してきた。しかし、1991年12月に親ロシア系の①クラフチュクが大統領に就任したが、程なく親欧米に転換し、1993年7月の「ウクライナ外交の基本方針」はEU加盟を目標に掲げ、1994年6月には「EU・ウクライナ提携・パートナーショップ協定」を結び、同年7月の大統領選挙を制した②クチマ大統領は「IMFと協力した経済改革」を宣言した(10月)。

また、1996年末クチマは「NATOは真の民主主義国家の共同体に変わった」などと言って、限りなくEU、NATO(軍事同盟)に接近しようとしてきた(1999年の大統領選挙で③クチマが再選)。

2004年大統領選挙で、④親ロシア政権(ヤヌコビッチ)が生まれたが、「米CIAや国際金融資本(ジョージ・ソロス)のオープン・ソサエティ財団が資金提供」(茂木誠)して、オレンジ騒動が起こり、⑤親欧米政権(ユシチェンコ)が生まれた。

NATOの東方進出が進行し、1999年ポーランド、チェコ、ハンガリーが、2004年バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)がNATOに加盟し、ロシア包囲網を縮めた。

2010年の大統領選挙で当選した親ロシアの⑥ヤヌコーヴィチは政治腐敗問題で亡命し(2014年2月)、2014年親ロシア政権(⑦トゥルチノフ)が生まれたが、数カ月後にマイダン騒動で打倒され、親欧米政権(⑧ポロシェンコ)が成立し、現在は⑨ゼレンスキーが続いている。

このように、ウクライナでは複雑に絡み合う民族間対立とNATO×ロシアの駆け引きで、不安定な政治が続いてきた。NATOもロシアも、ウクライナ人民の生活などコレッポチも考えることなく、自らの都合と利益に合わせて、ウクライナの奪い合いに終始してきたのである。

ゼレンスキーについて

1990年のドイツ統一交渉(東西独+米・英・仏・ソ)で、米国務長官が「NATOを東方へは1インチたりとも拡大しない」と約束しながら、欧米(NATO)はなりふり構わず、ウクライナの親欧米派を支援し、そそのかし、東方進出を加速してきた。

親ロシア派大統領が誕生しても、民衆騒乱で打倒し(オレンジ騒乱、マイダン騒乱)、親欧米派大統領にすげ替えてきた。それでも、ゼレンスキー以前の大統領は、NATOとロシアによる介入から、ウクライナ人民を戦乱に巻き込むことをかろうじて回避してきた。

しかし、2019年に誕生したゼレンスキー大統領は、ドンバス地方に自治権(分離独立)を保障したミンスク合意を反故にし、2021年10月にはドネツク州の親ロシア派の榴弾砲を爆破し、その結果10万のロシア軍をウクライナ国境に引き寄せてしまった。

同年12月、ロシアは「NATOを東に拡張しないと約束すれば、軍隊を撤収する」と提案し、2022年1月に欧米(NATO)・ロシア間の交渉が始まったが、ゼレンスキーはこれを妨害し、交渉を流産させ、ロシアはドンバス地方2州の独立を承認し(2/21)、米軍はバルト三国に歩兵800人、F35戦闘機、攻撃ヘリなどを派兵した(2/22)。

2月24日にロシアがウクライナに侵攻し、欧米(日本も)は戦費、軍用物資をウクライナに送り、他方ロシアは原発や商業施設を無差別に攻撃し、市民564人の死者と250万人の避難民を生み出している(3/11現在)。

ウクライナ人民の命を守れ

いま、ウクライナに必要なことは「勝利」よりも人民の命(和平)なのではないか。かつて昭和天皇が「もう一度戦果を挙げなければ(和平交渉は)難しい」(1945年2月)と言っている間に、広島があり、長崎があり、多数の死傷者を出したのではないか。ゼレンスキーは一方では「和平交渉」を続けながら、NATOにたいして、ウクライナの「飛行禁止区域の設定」(全面戦争)を懇願している。昭和天皇と同じく、ウクライナ人民を死に追いやる政治展開ではないか。

ウクライナ侵攻に踏み切ったプーチンとその道筋をつけたゼレンスキー、その背後から火をたきつけているNATO(日本も)の三者こそが、現在進行しているウクライナ人民の苦難の原因である。

ロシアでは、1万5000人が拘束(3/18「北中」)されても、なお、ウクライナ侵略戦争反対のたたかいが激しく燃えている。私たちも、その後に続こうではないか。

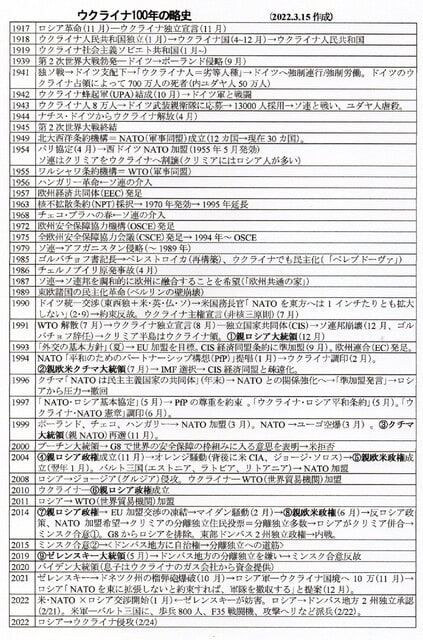

ウクライナ100年の略史 (2022.3.15作成)

1917/ロシア革命(11月)―ウクライナ独立宣言(11月)

1918/ウクライナ人民共和国独立(1月)→ウクライナ国(4~12月)→ウクライナ人民共和国

1919/ウクライナ社会主義ソビエト共和国(1月~)

1939/第2次世界大戦勃発―ドイツ→ポーランド侵略(9月)

1941/独ソ戦→ドイツ支配下→「ウクライナ人=劣等人種」→ドイツへ強制連行/強制労働。ドイツのウク

ライナ占領によって700万人の死者(内ユダヤ人50万人)

1942/ウクライナ蜂起軍(UPA)結成(10月)→ドイツ軍と戦闘

1943/ウクライナ人8万人→ドイツ武装親衛隊に応募→13000人採用→ソ連と戦い、ユダヤ人虐殺。

1944/ナチス・ドイツからウクライナ解放(4月)

1945/第2次世界大戦終結

1949/北大西洋条約機構=NATO(軍事同盟)成立(12カ国→現在30カ国)。

1954/パリ協定(4月)→西ドイツNATO加盟(1955年5月発効)

ソ連はクリミアをウクライナへ割譲(クリミアにはロシア人が多い)

1955/ワルシャワ条約機構=WTO(軍事同盟)

1956/ハンガリー革命←ソ連の介入

1957/欧州経済共同体(EEC)発足

1963/核不拡散条約(NPT)採択→1970年発効→1995年延長

1968/チェコ・プラハの春←ソ連の介入

1972/欧州安全保障協力機構(OSCE)発足

1975/全欧州安全保障協力会議(CSCE)発足→1994年~OSCE

1979/ソ連→アフガニスタン侵略(~1989年)

1985/ゴルバチョフ書記長→ペレストロイカ(再構築)、ウクライナでも民主化(「ペレブドーヴァ」)

1986/チェルノブイリ原発事故(4月)

1987/ソ連→ソ連邦を調和的に欧州に融合することを希望(「欧州共通の家」)

1989/東欧諸国の民主化革命(ベルリンの壁崩壊)

1990/ドイツ統一交渉(東西独+米・英・仏・ソ)

→米国務長官「NATOを東方へは1インチたりとも拡大しない」(2・9)

→約束反故。ウクライナ主権宣言(非核三原則)(7月)

1991/WTO解散(7月)→ウクライナ独立宣言(8月)―独立国家共同体(CIS)

→ソ連邦崩壊(12月、ゴルバチョフ辞任)→クリミア半島はウクライナ領。①親ロシア大統領(12月)

1993/「外交の基本方針」(夏)→EU加盟を目標。CIS経済同盟条約に準加盟(9月)。欧州連合(EC)発足。

1994/NATO「平和のためのパートナーシップ構想(PfP)」提唱(1月)→ウクライナ調印(2月)。

②親欧米クチマ大統領(7月)→IMF選択→CIS経済同盟と疎遠化。

1996/クチマ「NATOは民主主義国家の共同体」(年末)→NATOとの関係強化へ

→「準加盟発言」→ロシアから圧力→撤回

1997/「NATO・ロシア基本協定」(5月)→PfPの尊重を約束 。「ウクライナ・ロシア平和条約」(5月)。

「ウクライナ・NATO憲章」調印(6月)。

1999/ポーランド、チェコ、ハンガリー→NATO加盟(3月)。NATO→ユーゴ空爆(3月) 。

③クチマ大統領(親NATO)再選(11月)。

2000/プーチン大統領→G8で世界の安全保障の枠組みに入る意思を表明→米拒否

2004/④親ロシア政権成立(11月)→オレンジ騒動(背後に米CIA、ジョージ・ソロス)

→⑤親欧米政権成立(翌年1月)。バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)→NATO加盟

2008/ロシア→ジョージア(グルジア)侵攻。ウクライナ―WTO(世界貿易機関)加盟

2010/ウクライナ―⑥親ロシア政権成立

2011/ロシア→WTO(世界貿易機関)加盟

2014/⑦親ロシア政権→EU加盟交渉の凍結→マイダン騒動(2月)→⑧親欧米政権(6月)

→反ロシア政策、NATO加盟希望→クリミアの分離独立住民投票=分離独立多数

→ロシアがクリミア併合→ミンスク合意①。G8からロシアを排除。東部ドンバス2州独立政権→内戦。

2015/ミンスク合意②→<ドンバス地方に自治権→分離独立への道筋>

2019/⑨ゼレンスキー大統領(5月)→ドンバス地方の分離独立を嫌い→ミンスク合意反故

2020/バイデン大統領(息子はウクライナのガス会社から資金提供)

2021/ゼレンスキー→ドネツク州の榴弾砲爆破(10月)→ロシア軍―ウクライナ国境へ10万(11月)

→ロシア「NATOを東に拡張しないと約束すれば、軍隊を撤収する」と提案(12月)。

2022/米・NATO×ロシア交渉開始(1月)←ゼレンスキーが妨害。ロシア→ドンバス地方2州独立承認(2/21)。

米軍―バルト三国に、歩兵800人、F35戦闘機、攻撃ヘリなど派兵(2/22)。

2022/ロシア→ウクライナ侵攻(2/24)

(注)オレンジ革命(2004年)、マイダン革命(2014年)と言われているが、親欧米側からの評価であり、「騒動」とした。