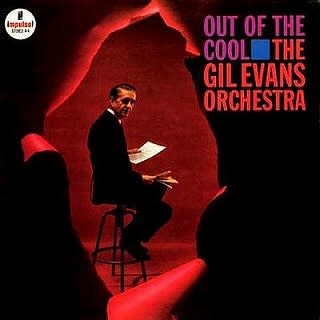

■Out Of The Cool / Gil Evance Orchestra (Impuls!)

ギル・エバンスは非常に個性的で革新的な作編曲者という評価を否定致しませんが、しかしジャズ者にとっては、少しばかり困った存在じゃないでしょうか?

何故ならば、一応はオーケストラを率いてのリーダー作を残していながら、そこにはデューク・エリントンのような美メロも無く、またカウント・ベイシーのようなストレートなジャズグルーヴも出ず、はたまたクインシー・ジョーンズが提供してくれるカッコ良い大衆性もありません。

しかしギル・エバンスを無視出来ないのは、マイルス・デイビスとの一連のコラポレーション作品がジャズの歴史では決定的な名作と認定され、好き嫌いはあるにしろ、それらはやっぱり説明不可の感動を呼び覚ますのですから、ギル・エバンス本人の天才性が気にならないと言えば、それは嘘でしょう。

そこで勇躍、ギル・エバンス名義のリーダー盤を聴いてみれば、そのほとんどに最初から煮え切らないものを感じてしまうのが、本音かと思いますが、いかがなものでしょうか?

さて、そこで本日ご紹介の1枚は、そんなギル・エバンスのオーケストラ作品としては、比較的聴き易く、また名盤認定作品の最右翼盤として、ガイド本にも紹介されることが多いアルバムです。

制作録音されたのは1960年11&12月、メンバーはギル・エバンス(p,arr) 以下、レイ・クロフォード(g)、ロン・カーター(b)、エルビン・ジョーンズ(ds)、チャーリー・パーシップ(ds.per) のリズム隊をメインにジョニー・コールズ(tp)、フィル・サンケル(tp)、ジミー・ネッパー(tb)、トニー・チュード(tb)、バド・ジョンソン(ts) 等々、当時のギル・エバンスが重宝していたブラス&リードの名手が多数参加しています。

A-1 La Nevada

ギル・エバンスが十八番の作風というか、なんとなく始まる短いリフメロディの繰り返しが、参加者各人のアドリブと不思議な膨らみが秘められたハーモニーによって彩られていく演奏です。

しかもギル・エバンス本人が弾く、なにかミョウチキリンでミステリアスなピアノのイントロを打ち消さんとする力強いドラムスと思わせぶりなギター、さらには自在に蠢くベースという流れが加速して行き、ついにグイノリの4ビートが確立された直後、いよいよジョニー・コールズのトランペットが疑似マイルス・デイビスを演じるのですから、う~ん、これは素直に歓喜して良いんでしょうねぇ。

実際、これは本当にジャズ者の琴線に触れる部分だと思いますし、「マイルスもどき」と決めつければジョニー・コールズには失礼かもしれませんが、それはそれで充分な存在感が認められてしまうのは、如何にもジャズの素晴らしさだと思います。

そして続くトニー・スチュードのトロンボーンがモードジャズの秘密を解き明かせば、一般的にはモダンスイング系のミュージシャンとされるバド・ジョンソンが、なかなか新しい感覚でテナーサックスを吹きまくるのですから、参加メンバーを知らずに聴いていたら、何の違和感も無いどころか、その真相に触れて仰天させられるのが、これまたジャズの面白さでしょう♪♪~♪

またエルビン・ジョーンズでしかありえないドラミングも心地良く、ロン・カーターとの相性が新主流派の前夜祭という感じでしょうか。このあたりも、セッション全体が聴き易くなっているポイントだと思います。

それと要注意なのがレイ・クロフォードのギターで、この人はR&Bからラウンジ系の演奏まで幅広くやってしまう名手のひとりですから、モダンジャズでもハードバップやジャズロック、そしてモード&フリーも俺に任せろっ! ジャズ者にとっての、一番有名なセッションはソニー・クリスの人気盤「クリス・クラフト(Muse)」でしょうが、このアルバムでの存在感も抜群ですよ♪♪~♪

もちろん、これまでに書き連ねた諸々は、ギル・エバンスならではのアレンジがあってこその輝きであることは、あらためて言うまでもないと思います。

A-2 Where Flamingos Fly

これは一応、スタンダード曲で、確かギル・エバンスはヘレン・メリルのボーカル作品でアレンジを提供した事もあったと記憶していますが、とにかく幽玄なアレンジが原曲メロディを解体再構築しているようなムードの中、ジミー・ネッパーのトロンホーンがアンニュイなソロを演じるという奥深さが素敵です。

このあたりは、例によってマイルス・デイビスとの一連の共演セッションでもやってきた事ではありますが、やはり既に確立されたギル・エバンスの手法がクッキリと表現されていて、個人的には大好きな世界です。

B-1 Bilbao Song

これはクルト・ワイルの作曲となっていますが、こうして作られた演奏はギル・エバンス以外の何物でもありません。

それは静謐な音の世界で蠢くベースソロの「わからなさ」であり、また独得の「色使い」としか言えないホーンアレンジの妙でもあり、聴いているうちにイライラしてくる瞬間さえあるんですが、全ては「ギル・エバンス」という免罪符に直結しているというか……。

B-2 Stratusphunk

そこで前曲から繋がっているのが、これまた煮え切らない、この演奏です。

基本的な曲を書いたのは、ギル・エバンスと同列の鬼才として有名なジョージ・ラッセルということで、現代音楽的でもあり、先進的なモダンジャズの変化球というべきかもしれませんが、些かのネタばれとは言え、演奏が進むにつれ、それがブルースであることにハッとさせれますよ。

ミステリアスなホーンリフを背景にアドリブするレイ・クロフォードのギターはクールであり、その都会的なセンスがギル・エバンスのアレンジにジャストミートの潔さ! さらにジョニー・コールズのトランペットがマイルス・デイビスになっているのは全くの期待どおりですから、たまりません♪♪~♪

最終的に、何時しか漂っている濃密なモダンジャズのグルーヴに酔わされるはずです。

B-3 Sunken Treasure

オーラスは再びミステリアスなギル・エバンスのオリジナルですが、不思議な美しさが強く表出した仕上がりは本当に凄い! その一言に尽きます。

しかもジョニー・コールズが主役とあって、ど~してもリスナーはマイルス&ギルのコラポレーション作品を意識せざるをえないわけですが、失礼ながらマイルス・デイビスのような傲岸不遜の自信を表出させないジョニー・コールズの個性が、この名演トラックの要因だと思います。

ということで、これはジャズ喫茶でも、それなりの人気盤だったんじゃないでしょうか。

また、オーケストラ作品でありながら、必ずしも大音量で聴く必要性もそれほど無いと思われますから、個人のコレクションにも優先された1枚かもしれません。

それは主に低音&木管楽器を操る、アドリブプレイヤー以外のオーケストラ構成メンバー各々の力量をギル・エバンスが信頼しての結果であり、唯一無二の音世界へ虚心坦懐に浸りきる覚悟を要求するものでしょう。

ですから、一般的なジャズとは異なるフィーリングにリスナーの好みが合うか否かが、ギル・エバンスの場合は特に尊重されるのです。

その意味で、このアルバムが名盤扱いになったのは、そのあたりのバランスの良さというか、ちょいと違うものを聴いているという優越感さえも刺戟する目論見がニクイところ!?

流石は名盤という思いを強くしているのでした。