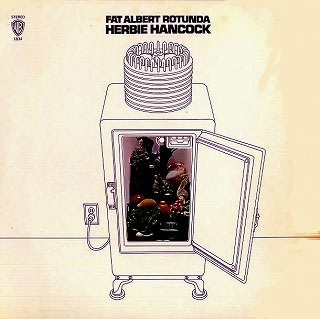

■Fat Albert Rotunda / Herbie Hancock (Warner Bros.)

最近は何か、一抹の寂しさも覚えてしまうお正月というのは、自分があの世への一里塚を歩んでいることにも他ならないわけですが、やはり不景気というか、ほとんど気勢が上がらない世相が続いている所為もあるんじゃないでしょうか。

しかし「昭和」の時代ならば、お正月には映画鑑賞♪♪~♪

所謂オールスタア総出演作とか社運を賭けたが如き大作、さらに各社がその年の目玉とする意欲作やシリーズ人気作をぶっつけ合い、大きな宣伝看板や時にはドギツイ色彩のポスターが年末から街頭に溢れていましたですねぇ。

そして映画を観てからは、その余韻に浸るべくジャズ喫茶へ行ったり、さらに続けて中古盤屋巡りや輸入レコードのバーゲンセールを急襲するのが、サイケおやじのお正月でもありました。

例えば本日ご紹介のアルバムは昭和48(1973)年のお正月、中古でゲットしたものですが、当時のメモを読み返してみると、前年末に封切された東映の「女囚さそり・第41雑居房」と「唱和残侠伝・破れ傘」の2本立を観た後、これを買ったことになっているんですよねぇ。思えば高校生だったサイケおやじは、恥ずかしながらその時でも「お年玉」なんていう正月用の小遣いを貰い、また年末にガソリンスタンドでバイトをしていたので、それなりに懐も暖かったのですから、良い時代でした♪♪~♪

さて、肝心のアルバムについては、新主流派の代表格といって過言ではないピアニストのハービー・ハンコックが数々の名作名演を残したブルーノートを離れ、心機一転、ワーナーと新しい契約を結んだ1970年に発表したもので、そこにはジャズファンクがテンコ盛り♪♪~♪

しかし、その快楽性ゆえに、今でこそ所謂フロアDJ御用達のネタとして確立された人気盤も、リアルタイムでは評論家の先生方やイノセントなジャズ者からは無碍に扱われたであろう推察は容易です。

録音は1969年10~12月、メンバーはハービー・ハンコック(key) 以下、アルバム裏ジャケットに記載されているのはジョニー・コールズ(tp,flh)、ガーネット・ブラウン(tb)、ジョー・ヘンダーソン(ts,fl)、バスター・ウィリアムス(b,el-b)、アルバート・ヒース(ds) という当時のレギュラーバンドの面々以外にエリック・ゲイル(g)、ビリー・バトラー(g)、ジェリー・ジェモット(el-b)、バーナード・パーディ(ds) 等々の助っ人が参加しているらしく、また数人のホーンセクションが入っている事も、聴けば自然に納得出来るのですが、実は後に知ったところによれば、ここに収められた演奏は最初っから純粋にアルバムを作るためのものではなく、当時の人気タレントだったビル・コスビーがメインのテレビ番組「ザ・ファット・アルバート・カートゥン・ショウ」の為の音源だったと言われています。

A-1 Wiggle, Waggle

いきなりサイケデリックなイントロはラガロック風味もあるんですが、続けて強いビートに煽られたリズミックなリフが始まれば、そこは完全なるソウルジャズ天国♪♪~♪ 分厚いホーンによる猥雑な雰囲気も素敵ですが、やはりエレキのリズムギターに蠢いて躍動するエレキベースが良い感じです。

そしてジョー・ヘンダーソンのジャズロックなテナーサックスにブラスロックを強く想起させられるジョニー・コールズのトランペットがアドリブを披露すれば、ハービー・ハンコックも負けじとエレピで快楽の追及に没頭するのですから、たまりませんっ!

結論から言えば、最後はフェードアウトで終わる、6分に満たない演奏ではありますが、濃密な熱気が溢れ出すムードは最高です。

A-2 Pat Mama

ちょいと陰鬱なビートがメンバー各々のその後を予兆させてくれますが、ここでの曲と演奏そのものは穏やかなゴスペルメロデイが暑苦しいファンクに熟成されていくという、なかなかクセになる仕上がりです。

もちろん主役はハービー・ハンコックのエレピとオルガンではありますが、リズム隊の埃っぽい雰囲気も流石だと思います。

A-3 Tell Me A Bedtime Story

今となっては、このアルバム中で一番有名なジェントルメロディでしょう。

なにしろハービー・ハンコックも重要メンバーとして参加したクインシー・ジョーンズの大ヒットアルバム「スタッフ・ライク・ザット」での人気トラックですからねぇ~♪ そのオリジナルバージョンが、これというわけです。

もちろんクインシー版と同じく、ハービー・ハンコックのエレピがメインではありますが、ここでは適度にイモっぽいホーンの使い方やリズム隊のちょいと古い感じのグルーヴが逆に結果オーライでしょう。

むしろバスター・ウィリアムスのアコースティックベースが効果的なところが、サイケおやじの琴線に触れています。

A-4 Oh! Oh! Here He Comes

これが如何にもというリアルタイムのソウルジャズ!

微妙に滲むアフリカ色にニューソウルなホーンリフ、さらにジャズっぽいビートを混濁させるエレキのリズムギターが、本当にたまりません。

ですからハービー・ハンコックのエレピがアドリブをやっていても、それ以外のパートである前述した要素に耳が惹きつけられるという、確信犯がニクイところじゃないでしょうか。

B-1 Jessica

ガーネット・ブラウンのトロンボーンとジョニー・コールズのトランペット、さらにはジョー・ヘンダーソンのフルートが絡み合いながら進行するテーマメロデイにアコースティックなリズム隊という展開は、明らかにブルーノート期のハービー・ハンコックという幻想性が大切に継承されていますが、これがリーダーの本音だったか否かは、ちょいと定かではないでしょう。

極言すれば、このトラック以前のA面収録曲とは完全に異なるジャズっぽさが、賛否両論かもしれません。

B-2 Fat Albert Rotunda

そのあたりのモヤモヤを上手く解消してくれるのが、このアルバムタイトル曲の演奏です。なにしろ初っ端から新主流派と思わせた次の瞬間、見事なソウルジャズへと進展させるバンドの意思統一は流石!

しかも決してありがちな即席ではなく、重厚なジャズフィーリングがちゃ~んと奥底に潜んでいて、それをジワジワとを表出させていく演奏メンバーの感性こそが魅力です。

チャカポコリズムのエレキギター、リズミックなアドリブフレーズを積み重ねるエレピ、タイミング良く咆哮するホーンセクション、そしてドライヴしまくるエレキベースに幾分バタバタしたドラムスが織りなすバンド全体のグルーヴが、ヤバイほど♪♪~♪

そしてストイックなジャズ魂を発散させるジョー・ヘンダーソンが道化になっていないのも特筆物でしょう。と言うよりも、これが当時最先端のモダンジャズで、後半の呪術的な盛り上がりから自然終息していく展開も秀逸だと思います。

B-3 Lil' Brother

そしてオーラスは、これまた歓喜悶絶のソウルジャズが実にカッコ良いです。

ちょいとクインシー・ジョーンズっぽいスタイルもニクイところですが、ワウワウチャカスカのエレキギターと躍動するエレキベースという、このアルバムの味わいを決定的にした要素がますます拡大され、さらにビシバシにキメまくりのドラムス!!

となれば、ハービー・ハンコックのエレピも大ハッスルですし、ジョー・ヘンダーソンの熱血アドリブにツッコミするどいホーンリフの応酬には、思わず腰が浮いてしまいます♪♪~♪

ということで、B面には新主流派的なジャズっぽさも残っていますが、ほとんど同じメンバーで録音されたブルーノートでの最終作「プリズナー」とは大いに異なる、実にストレートなソウルジャズ風味がたまらないアルバムです。

これは既に述べたように、実はテレビ用の音源という真相があるものの、やはりハービー・ハンコックの資質が、そうさせたものだと思います。

ちなみにご推察のとおり、ここで楽しめる演奏のムードは、その頃の我国で作られていた日活ニューアクションや東宝スパイ物、さらには後のロマンポルノあたりのサントラ音源と共通する味わいがあります。

つまり、これがある意味では「時代の典型」だったんじゃないでしょうか。

最後になりましたが、前述したように、サイケおやじが昭和48年に中古でゲットしたこのアルバムは、時代的に七百円という捨値(?)が当然でした。

冷静に考えても、その頃のハービー・ハンコックの人気はどん底というか、マイルス・デイビスのバンドで築き上げた実績も今は昔……。もちろん往年の人気盤「処女航海」等々は揺るぎない地位を確保していましたが、このアルバムを含む1970年前後に作られていた数作のリーダアルバムは、それほどの話題になることも無かったと思います。

ご存じのとおり、そこからハービー・ハンコックは所謂ブラックファンク路線に突入し、例の「ヘッドハンターズ」の大ヒットを放ったのが今日の歴史になっておりますが、しかし我国では、それがジャズ喫茶という文化が大きな影響力を持っていた事情もあり、決して正当化されてはいなかったはずです。

そして現実的には1970年代半ばに至り、4ビートリバイバルの突発的な復活を演出した「VSOP」によって、再びハービー・ハンコックが息を吹き返したのが真相じゃないでしょうか。

ですから、ここに聴かれるソウルジャズは如何にも中途半端であり、フュージョンブーム期にハービー・ハンコックが出していた諸作からすれば、大きく時代に遅れていたという受け取られ方がありました。

しかし、だからこそ、そして今だからこそ、このあたりのソウルジャズが愛おしい!

ファンクなソウルジャズのお正月も、楽しいものです♪♪~♪