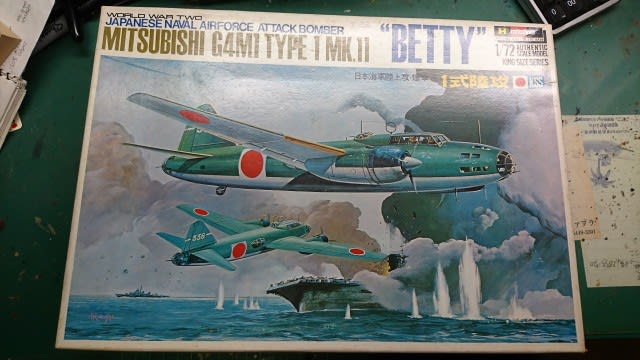

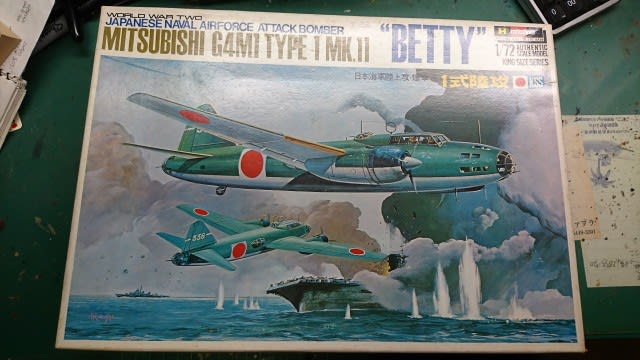

ハセガワの一式陸攻こと1/72一式陸上攻撃機を作ります。

同社の一式陸攻にも色々あるんですが、中でも今回は一一型・・・つまり1969年発売の旧キットです。50年前ですよ、あーた。ハセガワのロゴマークを見るに初回ロットじゃないかなぁと思います。

これ、カナダの模型屋で見つけて買ったやつでして、よくこんな骨董品が今まで誰にも買われず作られず生きながらえていたなと思い買った記憶です。そんな化石キットをよりによって私によって組み立てられるわけです。

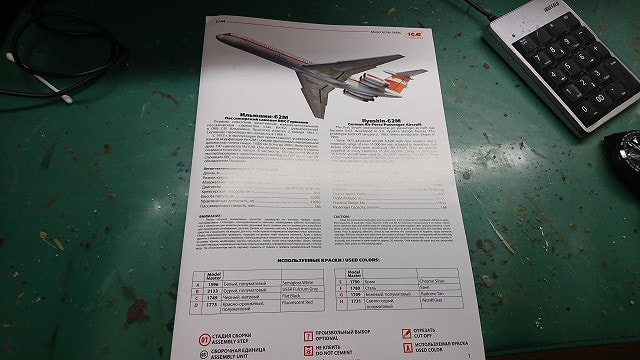

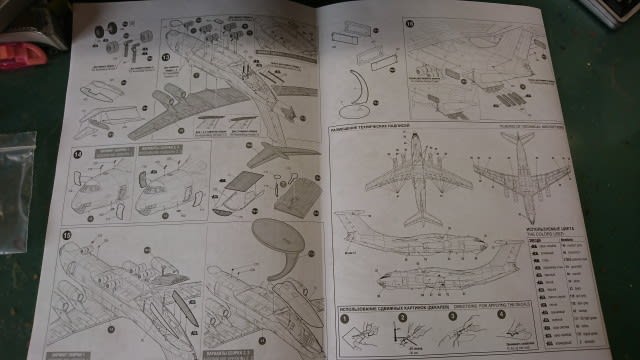

組立図の表紙。1/72航空機の一覧が掲載されていますが時は60年代末、時代を感じるという他ありません。なにせF-14もF-15もいないんですもの・・・。

シリーズの第1弾がMiG-21というのも妙な選択だと思うんですが、当時は結構人気があったんでしょうか?

数年前にリニューアルされるまで現役だった二式大艇もこの頃の登場です。

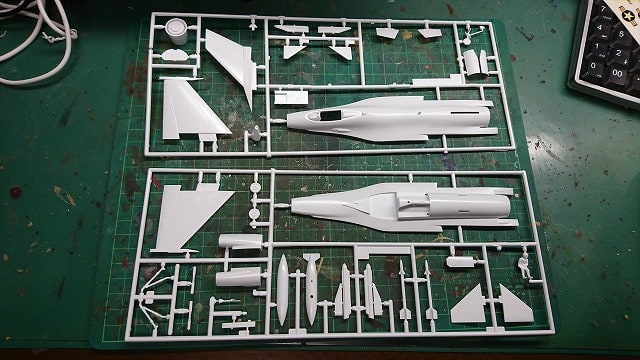

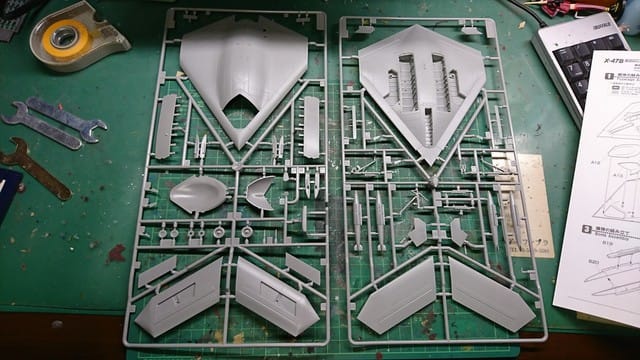

ランナーを見てきましょう。

部品構成は大雑把で、最小限の部品しか入っていませぬ。なので組み立てには時間がかからないかと。ただし嵌合は現代の基準で見ると手放しで良いとはいえないのでそこをちゃんと修正しようとするとドえらい時間がかかりますね。それでもいい線いっているとは思います。

主翼は片側表裏2品構成。なおモールドは凸リベット仕上げになっていて、ここにも時代を感じますね。

凸リベットはオーバースケール感が否めないのですが力強い印象でして、これはこれでアリです。ただし合せ目消しで気を使うことになるのは良くないかな・・・。

成形色は濃緑色です。

小部品。

大きめの部品でも平気で1点ゲートにしやがるんでゲートが変形して部品に傷がついたり部品が取れてたりとこれはあまり良くないです。まあそういう時代だったんでしょう。

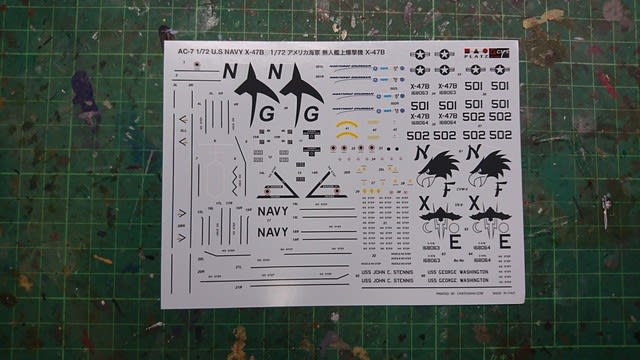

デカール。

日の丸、垂直尾翼の部隊番号、主翼前縁の識別帯だけと非常に簡素。注意書きなんて知るかという潔い内容です。

ただし既に腐って使えない雰囲気ムンムンですから、これをどうにかするのか・・・と言った具合。ここは前に思いついたある手で切り抜けましょう(後述

仮組みで士の字にしましょう。大昔のキットですが、形状把握は良いよねぇというところ。

1/72の双発爆撃機なので組み立てると結構大きいんですよ。これ完成させた後置き場所に困るやつだ。それでも超大味でないのは凸リベットのおかげか。

なお、大昔のキットであること、現在は実質リニューアル版の二二/二四型が発売されていることを鑑みて、ふつーに素組みで仕上げます。下手に弄らず素材の持ち味を楽しむのだ。

出来の良いキットでは「弄るところ無いから素組にしよ」と言い、古いキットでは「素材を味わいたいから素組にしよ」と言い、手をかけて作るキットはあるんかいな?と聞かれると、たぶん無い。

当時としては大型の高級キットでしたでしょうから、搭乗員の人形も3体分付属しています。

みんな同じ姿勢で少し左を向いているのが意味不明です。右手もテキトーな表現になっていて・・・。今だったら2~3点に分割するんでしょうけど。

それでも顔の表情は彫りが細かく深く、中々好印象でした。まあ筆塗りしちゃったんでせっかくのモールドを埋めてしまったんですけど。

人形を操縦席に乗せます。3人共よそ見をしながら操縦するっていう変な状態です。

風防が広いので意外と中がよく見えるのですが、操縦席はチョー簡素です。

機首の窓をマスキングゾルで覆います。

この窓の部品は胴体の内側からはめるやつで胴体は塗装前に接着する必要があるので、塗装後に後ハメというのが出来ないわけですね。

爆撃機の辛いところ、風防枠の塗装。。。

爆撃機は窓が大きくて窓枠も多いのでキツイです。しかも機首や尾部は曲面ガラスなのでマスキングも地獄です。

今回は縦の枠、横の枠の塗装と2段階に分けて塗装しました。手間は2倍3倍かかりますが、1度にやるよりも失敗が少ない方法です。

縁をテープでマスキングして、残りはマスキングゾルを塗ります。曲面ではゾルのほうが確実ですね。

塗装後。うまくいきましたね。本当は窓ガラスの角はRがあるんですけど、そこは気にしない。

透明度は結構高いなという印象。

胴体を接着して合せ目消しした状態。胴体は左右モナカです。合せ目消しはカッターで鉋掛けしたりヤスリ掛けしたりするんですが、この時リベットを削ってしまわないよう気を遣うのが大変であります。

塗装します。

濃緑色と灰白色、それと防眩の黒ですが機体が大きくて色の境界も直線的なので塗り分けは楽ちんでした。デカいのでマスキングテープをたくさん使いましたがね・・・。

基本塗装後の姿を見て、さすがに大味かなと感じたのでウェザリングします。

まず白を加えて明るくした濃緑色を機体に軽く吹いて退色表現します。その後ホコリ汚れをエナメル塗料でウォッシングします。

あとはエンジン排気のスス汚れも塗りましたがこれはうまく行かなかったかなと・・・。

さてデカール貼りですが、上記の通りデカールは腐って使えないと思われたので代替手段を考えました。

タミヤのマスキングシートにレーザーカッターで日の丸と尾翼の部隊章を刻み込んでマスキングシートとしました。

作り方としては、まずデカールをパソコンにスキャンして、それを2D CADソフト上に展開して、それをなぞるように線を描画します。

その線の通りレーザーカッターで刻むようにしてやり、特製マスキングシートの出来上がりです。ちゃんとシートだけ切れていて、台紙は切れていませぬ。

レーザーカットはIORI工房に依頼しました。

使い方。まず使いたいシートを余白を残して切り抜きます。

貼りたいところに貼ります。文字の部分は実は全周が切り抜かれてはおらず、プラモデルで言うところの「ゲート」を数カ所設けています。なので台紙から剥がしても切り抜いた文字だけ台紙に残らず全部剥がれてくれるのです。

貼付け後ゲートをカッターで切って文字の部分を剥がします。

塗ります。

日の丸は赤も使いますゆえ、もう1段階。

白の部分のシートを貼り付けます。レーザーカットで出来た隙間のマスキングを忘れずに。そしたら赤を塗ります。

結果ですが、あんまうまく行きませんでした・・・。

テープを剥がした時に塗膜も一緒に攫ったこと、塗料がはみ出たこと。前者は乾燥が不十分だった(?)、後者は凸リベットだから密着が不十分でそこから漏れ出したのが原因ですね、これ。凸モールドには相性が悪いのだ、という知見を得ただけでもヨシとしよう。

こういう国籍章をデカールではなくマスキングと塗装で仕上げる人がいるんですが、精度が求められる技ですので腕に覚えのある人しか出来ません。日の丸はなんとかできるかもしれませんが、アメリカ軍の星マークは超人技の域でしょう。

でも、レーザーカット済みシートなら難易度を数段下げることができるはずです。

また別の題材で再挑戦してみますか。

あとはトップコートを吹いて、組み立てて完成です。

古いキットでしたが、大まかな素性は良いと思えるキットでした。昔のキットも味わいがあって良いものなのですね。

失敗した部分もありましたが、次回改善できたらと思います。

<使用塗料>

■機体緑色:Mr.カラー C124暗緑色(三菱系)

■機体灰白色:アクリジョン N61明灰白色(三菱系)

■主翼前縁黄帯:水性ホビーカラー H4イエロー

■主脚:アクリジョン N8シルバー

■タイヤ:アクリジョン N77タイヤブラック

■機首防眩塗装:アクリジョン N2ブラック

■日の丸白:アクリジョン N1白

■日の丸赤:アクリジョン N3赤

完成写真はギャラリーにて。