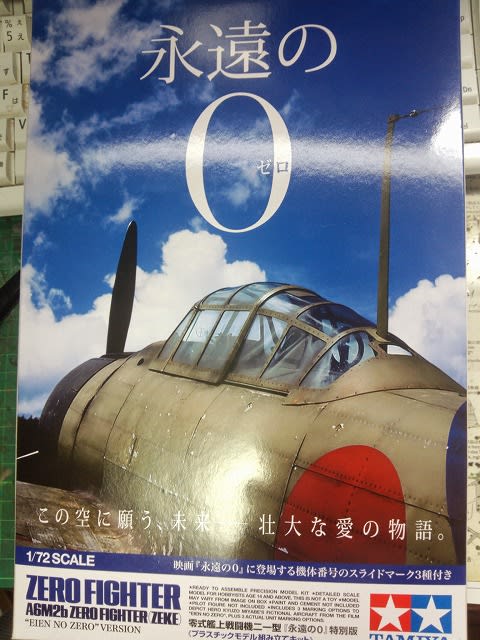

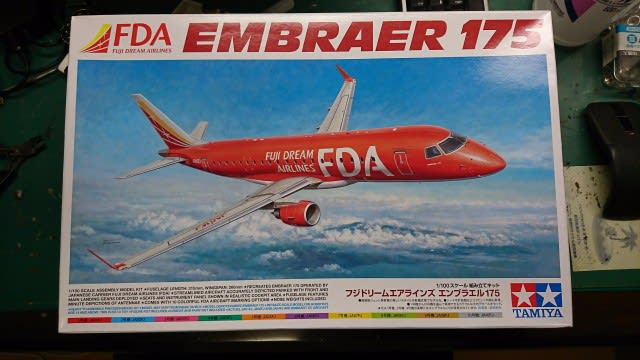

タミヤのERJを作りました。ERJはブラジルの航空機メーカー「エンブラエル」の販売する小型ジェット旅客機です。小型機なので主にローカル線に使われる機材ですが、世界中で1,000機以上が運用されている大ヒット飛行機です。日本ではジェイエアとフジドリームエアラインズ(FDA)が運用しています。タミヤでは後者の仕様をキット化しています。

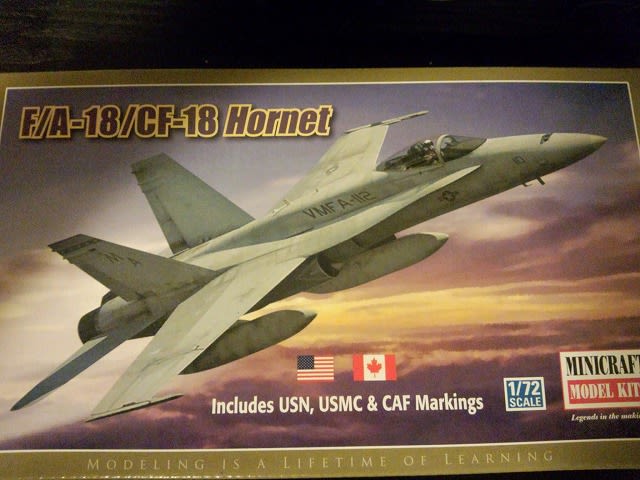

キットは2016年に突如発売されたもので、なんでまた・・・?と思いましたが、後にその一端を知ることになります。FDAは”一応”地元の航空会社ですし(実際のところは名古屋の小牧空港を軸にしているのだが)、実際に乗ったこともあるので作ってみようと思った次第です。あとは、行く行くはこのキットでエアカナダ仕様のERJを作りたいのでそれの練習と言うか下見もあります。

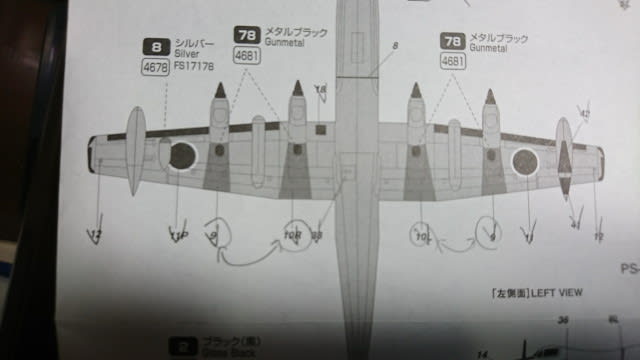

組立図はこう。

普通のグレースケールの組立図の他に、カラーの塗装指示図が入っています。FDAの機材は1機ごとに塗装の色が異なるのですが、キットでは1~10号機までを再現できるような仕様になっています。なので塗装指示図も10機分載せています。色が違うだけで配色はどの色も同じなので10機分も必要あったのか・・・?

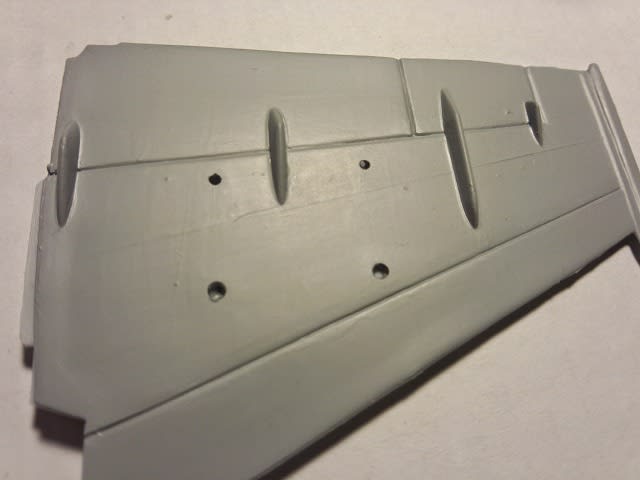

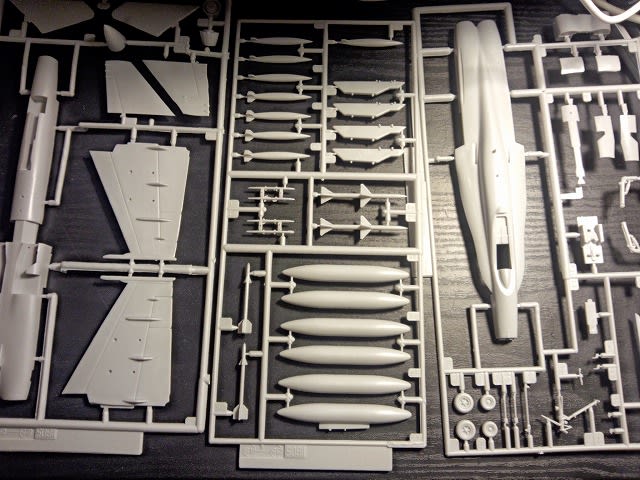

部品はこう。

部品は必要十分揃っているという感じで、組立ても難しくなかったです。機内表現は操縦室を除いて無くて、窓はデカールで再現となります。

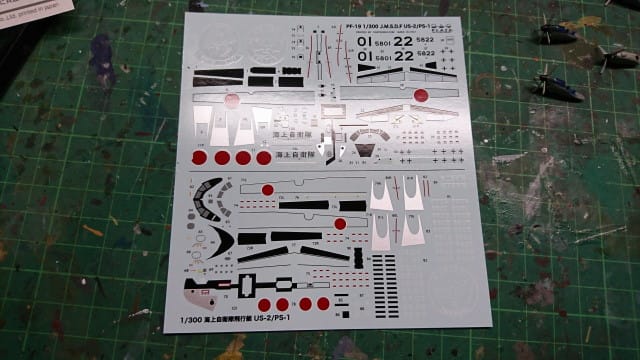

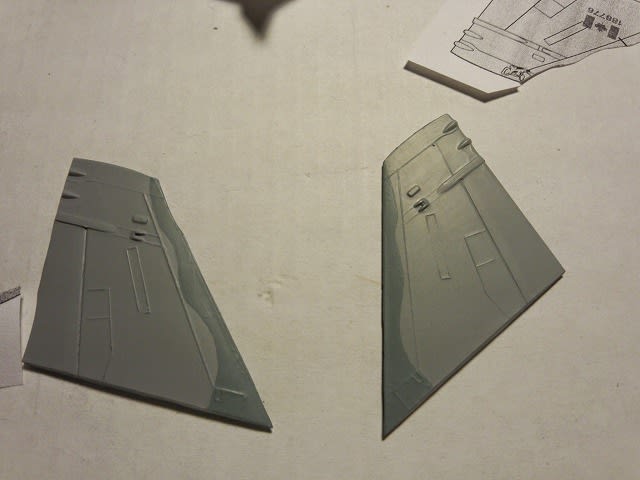

デカールはこう。

各機共通の大判デカールの他に垂直尾翼のデカールが10機分あります。これらのうち必要なのは1機分だけで残りの9機分は用無しになるわけですから、なんかもったいないことをしているなと思いますが、他に使いみちも見つからないですし・・・。

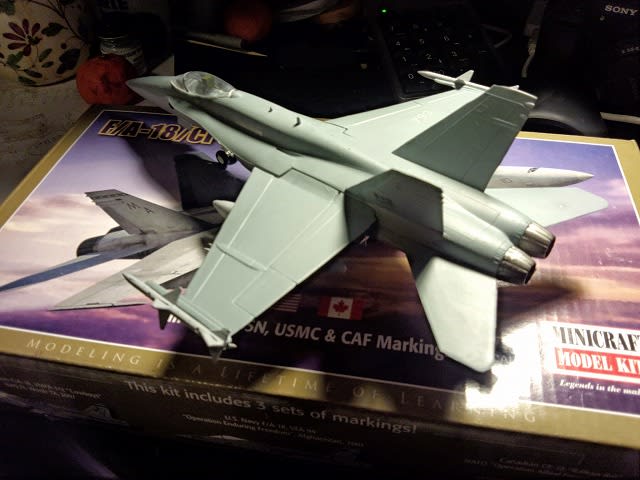

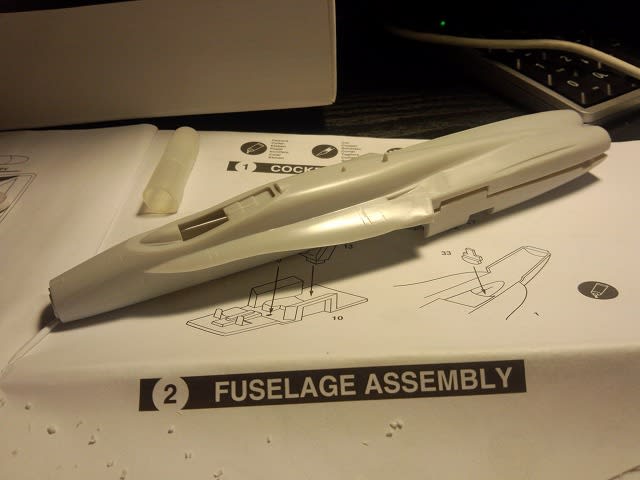

とりあえず士の字にします。胴体は縦に真っ二つに分割されていますが嵌合はバッチリです。他、エンジンナセルや主翼も面白いようにピッタリで、ここはさすがはタミヤといったところ。ただしこの後の接着でズレて接着してしまったのですけどね・・・(泣)

操縦室ははめ殺しになっているので先に塗装まで済ませてから胴体を接着します。

接着。上記の通り嵌合がズレてしまったのでしばらく落ち込む。結局修正し切れなかったので少し痕が残っています、はい。笑え。

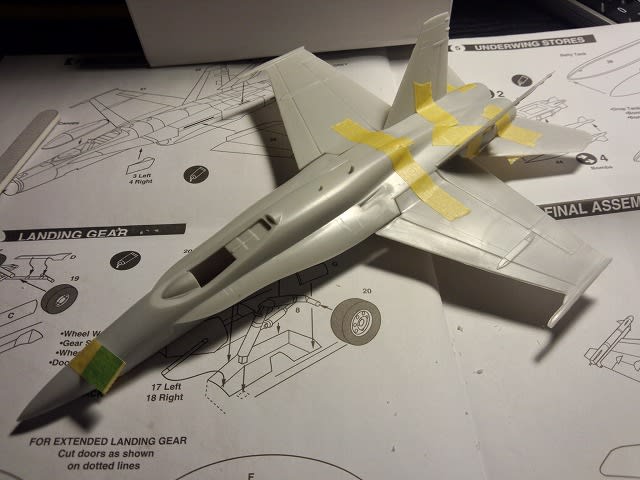

ちなみにこの後塗装なわけですが、操縦室が機体色で塗られないようにマスクしなけりゃならんのです。でもこの形状をテープで覆うのは難しい・・・。そこで風防を取り付けてしまって、その上にマスキングゾルを塗ることで風防を覆いにしました。我ながらよく考えついたと思いましたがみんなも同じことをやっているんでしょうね。

さて塗装ですが、機体色は何色にするか決めなければ。私の場合は、初めて実機の乗ることになったオレンジ色の5号機(JA05FJ)に決めました。

ちなみにこれは大事な話ですが、FDAのERJは導入時期により外観が少し異なっていまして、中にはこのキットとは異なる外観をしたものもあります。

まず初期に導入された1~2,4号機、これは短胴型のERJ170という機種。このキットのERJ175よりも全長がやや短いのです。

次に最近導入された9~10号機(とキットには収録されてないけど11号機)。これは主翼端のウィングレットが従来機よりも大型化しています。細かいですが結構明確に違うと分かる部分です。

なので、このキットと完全に合致する機材は3,5~8号機と半分になります。まあこれを気にするかしないかは本人次第です。私はたまたまキットと機材が合致する5号機でしたが、もし異なる仕様だったとしても構わずそれに塗ったと思います。ただ、タミヤにしてはいい加減と言うか大雑把というかそんな印象を抱きました。

ちなみに完成品は飛行状態で販売されています。キットは駐機状態を作るよう指示されていますが、足を畳んだ状態の部品は入っているしスタンドに接続する穴もあるので、飛行状態で作ることも可能と思います。ただしスタンドは無いのでどこからか調達してくる必要があります。

色の調色をします。

自分のイメージでは塗装指示図よりも少し明るいオレンジだったのですが、垂直尾翼のデカールにはオレンジも印刷されています・・・。つまり、自分のイメージ優先で好きに調色してしまうと、デカールと合わせた時に色味が異なりなんだか浮いてるね、という状態になります。

よって、イメージどうこうよりもデカールの色に近づけなければならんのです。ただ、調色は割とすんなりいってしまいました。ちなみにタミヤカラーじゃなくて水性ホビーカラー。

余談ですが、ランナーのネームプレートの上のところに「2009 FDA」と彫られています。ん?これって2009年に作られたの?

実はこのキット、元々は塗装済み完成品のために作られたものでほぼ間違いないです。2009年というのはFDAが運行開始した年です。それが今になって組み立てキットとして改めて発売したということです。なんでまたこのタイミングなのかはちょっと分からないですが・・・。

指示図のとおりに塗ります。

胴体は上はオレンジ、下は白で塗り分けが必要になるんですが、境界線には凸モールドが彫られているので塗り分けは楽ちんでした。

エンジンは少し赤焼けさせました。あんまり目立たないけど。

デカールは大きいものが多いですが定着性は良かったです。それでも一応マークソフターは使いました。FDAの白は発色性も良好ですが、少し透けましたかね。

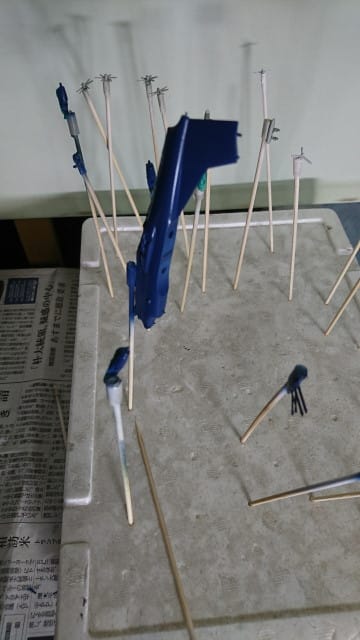

あとはクリアコートを吹きます。上手い具合に胴体を浮かせられなかったのでガンダムのスタンドに引っ掛けて換装させることに。

旅客機模型の作例を展示会なんかで見ると、もう辛抱たまらん!というくらいに磨きまくって表面ギラッギラな作品を結構よく見かけるんですが、あれは私に言わせればやりすぎで現実味に欠けるものですので、今回磨き出しはやっていません。それでもこのほどほどの光沢が私にとってはちょうどよいのです。

これで完成でごわす。リージョナルジェットと言っても1/100だと結構デカいのよ。

せっかくなので身の回りの1/100の作品と比較。戦闘機代表G.91とモビルスーツ代表ザクIIにご登場していただきました。

いや、モビルスーツでかすぎでしょ・・・。1/144のキットと並べてやっとまともな大きさだなってなります。架空とは言えやっぱりモビルスーツって宇宙空間はともかく地球上で運用する兵器じゃないと思いますよ。こんなのどうやって運用するねん・・・。特に輸送する時はキッツいぞ。

なんだか最後はガンダムの話に脱線しましたが、これで完成です。思い出の機材を作ることが出来て満足です。

中々大きいキットですが組み立ては簡単(つまり割りと大味)なので大きさにビビらず挑戦してみるといいと思います。FDAに限らず世界中のキャリアの塗装で塗るのも面白いと思いますよ。

続きはギャラリーにて。