雷を伴った大雨。これが本当の梅雨明けの前触れのような気がします。四年前のような大きな被害がでませんように。

白猪の滝へ行った次の日、わたしは孫たちの親子登山に便乗して瓶が森に登ることにしました。あのころはまだ梅雨らしいぐずついた天気ばかりで、なにも梅雨の最中に登山を計画しなくても・・・と思ったものです。

とはいえ、わたしは親子登山とは全く無関係の1登山者として行ったのですよ。なぜこの日に行こうと思ったのかというとー

大勢が登山する日なら単独で登っても寂しくないでしょう? あとについていけば迷うこともない(向こうはプロのガイド付き)たとえ何かあっても、近くに娘たちがいますから・・・と自分に都合のよいことばかりを考えて、自分で運転して瓶が森の駐車場まで行きました。

瓶が森林道は「UFOライン」とも呼ばれ、かつてカローラのCMにも使われた雄大かつ美しい道ですが、そこにいたるまでの道はぐねぐねと曲がった狭い暗い道。離合の難しいところもたくさんあります。前に親子登山の一行の車が何台か走っていますので、対向車の心配はなかったものの、あまりのカーブの多さに目が回りそうでした。車を降りたら頭がくらくらしました。

瓶が森は標高1892メートル、愛媛県では、石鎚山、二の森につぐ3番目に高い山ですが、車でかなり標高の高いところまで行きますので、登山その物はそんなにきつくないのです。

出発した頃は曇りだった空が、登山口に近づくにつれ霧雨のようになってきました。さて、どうするんだろう。

カッパをきて登るらしいです!

で、わたしもカッパを着て、さてズボンをどうするかなあと考えたのですが結局面倒なのではきませんでした。霧雨くらいはさほど濡れることもないだろうー

瓶が森と言えばクマザサの茂みと白骨林。しかしこれをどちらを向いて撮ったのか記憶がありません。

まあこれほど自分の行動に記憶のない登山てあったかしら。

多分石鎚山の見える方向を向いて撮ったのだと思うけど・・・ちがいました。瓶ヶ森山頂方面でした。

どんよりと重たい空でした。石鎚山は雲のかなた。

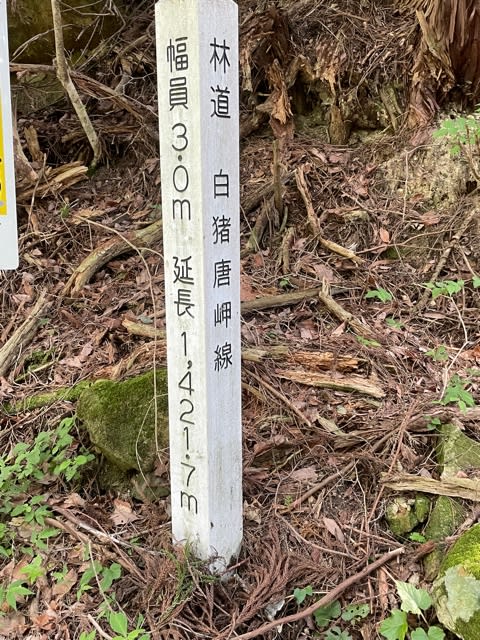

駐車場にある看板。

まずは第1のピーク男山を目指します。そして尾根沿いに歩いて女山へ。ここが頂上1892メートルの地点です。そこから下って避難小屋を経由して駐車場へ帰ってくるらしいですが、その辺りの詳しいルートは聞きそびれました。わたしはあくまでも部外者ですから、後ろの方にひっそりと立っておりました。

10分ほど登った場所から駐車場が見えました。

向こうの三角おむすびみたいな形の山が子持ち権現だと思います。ここも鎖場があって、修行の山になっているそうです。

みちみち1番目についたのが深紅のウツギ。ヤブウツギ?

すぐに藪に入ります。

山の中腹を通って女山へ抜ける道との分かれ道。中腹辺りは氷見二千石原と呼ばれているようです。

丸太で作られた階段が作られていますがけっこうきつい。

左手に笹原を見ながら

ただただ笹の中を登りました。

駐車場と登ってきた林道がみえました。

さらに登って同じ場所を。

林道はまだまだのびていて、石鎚山登山口である土小屋へ、さらに石鎚スカイラインへと続いています。

その石鎚山は晴れていたらみえるはずなのですが、この日は一度も拝めませんでした。

そして雲はますます重く垂れ込めて、雨も本格的になってきました。でも、行くのね。

ここまでわたしは4~6分おきに足を止め写真を撮っています。そうやって息を整えてまた歩き出すーそれの繰り返しでした。足の疲れは感じません。駐車場から男山まではわずか500メートルほど。いわば世田山に登る程度の登山なのです。だけど、わたしは心肺機能が弱いらしく、息が続きません。これって鍛えてどうにかなるのでしょうか。普段から血中酸素濃度が95%以下なんですよ。

きれいな花発見。

たった一本、シュッと。どなたかのブログで見たような気がするのですが、相変わらず名前は覚えていません。

ここが氷見二千石原なのかな。向こうには石鎚が見えるはずなんですが、みえたつもりで・・・

道は滑りやすい岩の道になりました。ロープを手繰りながら登ります。子供たちの歓声が聞こえてきましたから、みんな楽しんだようです。

そこを抜けるとまた開けた景色

瓶が森にはこの木が多いです。

明るい緑の新芽がきれい。

まるで花か水中の藻のように広がっています。

あとで聞いたらウラジロモミのようです。

これもどこかで見たことがあるような? 葉っぱがショウジョウバカマに似ているんですが、多分違う植物です。

休み休み登っていくものですから、先ほどまで聞こえていた子どもたちの賑やかな声も聞こえなくなってしまいました。そして、下で見た地図にはない避難小屋が現れ、そこを回って行くと

ごめんなさい、お賽銭は持ってるんだけど財布出すのが面倒で。手だけ合わせておきました。どうもここが男山のてっぺんのようでした。

さて、ここからどうするか。雨は激しくはありませんが結構降っていて、手がつめたくなってきました。カッパを履くのをサボったせいでズボンはびしょぬれ、防水のはずの登山靴の中がぐじゅぐじゅしてきました。水が入ったに違いありません。

左下に避難小屋、この前の道が多分女山へ続く道

こちらは・・・あはっ、何にもみえないや。

わたしはすっかり意気消沈して、もう帰りたくなりました。後を追うほうが楽な道か、ここから引き返す方が楽か。ここへ来る直前にロープに頼らなければ上れない急坂があって、それを思い出すと何となく引き返すのもいやになります。

電話して聞いてみよ!

ところが!

電話が通じませんでした。アンテナ棒が小さく一本立っているだけ。誤算でした。もし迷子になったりしたら連絡の取りようがないところだった。

ということは、元来た道を引き返すのが1番確かです。登ってくるのに40分ほどでしたし、1本道だし。女山から下山する道はいくつか分かれ道がありました。迷う可能性大です。

帰り道、雨はあられ混じりになってきました。

ろくな服装もせずに登った子どもたち、大丈夫かしら。ウマオとトラオはたびたび登山していますからカッパも持っています。けど普段登山をしたことのない子どもたちは、100均のカッパはまだいい方で、ゴミ袋をくりぬいて頭と手を出しただけの格好をした子も何人もいたのです。手足はびしょぬれよねえ。体は冷えてないかしら。雨をよけてお弁当食べる場所はあったかしら。

登るとき気がついていたけど写真に撮ってなかった花。これもウツギの仲間でしょうか。ひたすら下へ下りたかったけど、これだけ立ち止まって写真を撮りました。

後で調べたらツクバネウツギに似ていました。

去年石鎚から下山するときもたった一人で夕暮れの山道を歩いて心細い思いをしました。わたしっていつも下山で寂しい思いをするんだなあ。

登りの一人はいいけど、下山の時こそ連れが欲しいーとやっと気づきました。息が切れることもないからおしゃべりしながら歩けます。けどこの日ババ友達はそれぞれ都合が悪くて一緒に来られなかったのです。 駐車場近くのトイレと看板がみえてきたときはほっとしました。

ここまで34分、ほんとうにたいしたことはない道だったのです。雨さえ降らなければね。

車の中にシートを広げてカッパや帽子や濡れたものを投げ入れ、靴下も脱いで靴を履き替え、持って来たおにぎり等を食べました。そして、「先に帰る」とメールをして、駐車場を出ました。

わたしが子どもたちを心配していたのと反対に、主催者さんが、「ばあちゃんがおらん。」と青くなっていたそうです。ありがとうございます。参加者でも何でもなかったのに心配していただいて。

ところで

わたしは、別に安部さんの信奉者でもなんでもありませんが、思想信条がどうであれ、暴力で言論を封じるのは許せません。人が暴力で人の命を奪い、自由を奪い、自分の思い通りに動かせようという傾向がどんどん強くなっていくようで憂えていますが、今の日本でこんなことまで起こるなんて。民主主義はどこへ行くのでしょう。

安倍晋三さんのご冥福を祈ります。