全国で路面電車を運行している電鉄会社の中で、広島電鉄に次いで、2番目に長い路線をもつ土佐電鉄。

すでに乗った伊野線(「全国第2位の路面電車、土佐電鉄に乗る」2014年5月27日の日記)に続いて、この日ははりまや橋から南国市の後免町に向かう後免線に乗りました。はりまや橋を挟んで西と東に延びるこの二つの路線は東西線と呼ばれ、電車は相互に行き来しています。

伊野線からはりまや橋方面に戻った後、さらに、後免線の終点である後免町電停に向かいました。

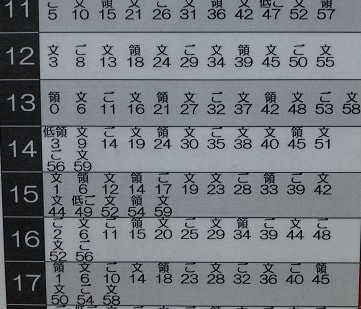

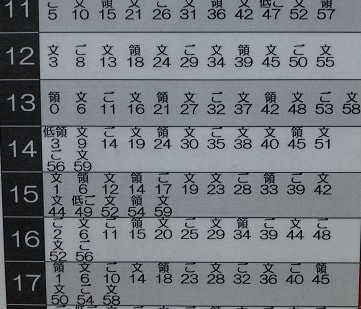

これははりまや橋電停にあった後免線の平日の時刻表です。終点まで行く後免町行きと途中の領石通電停行き、文殊通電停行きがあります。これを見ると、それぞれ、2.5:2.5:5ぐらいの割合で運行されているようです。はりまや橋から後免町まで10.9km、全線が複線で、終点と起点を含めて33の電停があります。

後免線の終点である後免町電停に着きました。コンビニに隣接しバス乗り場も手前にありました。駅舎は、土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線の「後免町」駅の前にありました。

これは、土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線の後免町駅です。土佐電鉄の後免町電停から歩いて1分ぐらいの距離です。ごめん・なはり線は、徳島県を走っている牟岐線と結び、阿波と土佐をつなぐ鉄道をめざして敷設されました。

漫画家のやなせたかしさんの父親は後免町付近の出身で、駅には、やなせさんの「ありがとう駅」の碑が建っています。

土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線は、平成14(2002)年、全線高架で開通しました。かつて、後免・安芸間には、昭和5(1930)年に開通した土佐電鉄安芸線が走っており、昭和30(1955)年からは、路面電車から安芸線に直接乗り入れていました。しかし、土佐電鉄安芸線は、昭和49(1974)年に廃止され、その28年後に、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線(後免駅・奈半利駅間42.7km)が開通したのです。当初計画されていた、土佐と阿波を結ぶ鉄道にはなりませんでしたが・・・。

後免町電停から引き返します。後免東町電停に向けて専用軌道の右側の通路を歩きます。路面電車とは思えないような立派なレールが続きます。

後免東町電停から、道路と合流し併用軌道になります。その直前にある後免東町電停です。後免町方面を振り返って撮影しました。

やがて、後免中町電停。写真は、後免町に向かう電車を撮影しました。

バリアフリーに改修されていました。ホームのコンクリートも真新しい、改修されたばかりという印象です。

後免西町電停の手前で車道が減少し、道路の半分を土佐電鉄が占めるようになります。高知方面に向かう車輌は電停の手前で、線路を横断して進むことになります。電車がやってきました。終点の後免町に停車していた628号車です。乗車しました。

車内にあった628号車の履歴書です。600形は土佐電鉄の主力車輌で、30両が所属しているということです。安芸線にも乗り入れていた車両です。

東工業前電停の次の住吉通電停で下車します。

道路の半分を軌道部分が占める住吉通電停付近。はりまや橋方面に向かうバス停は電停のホームを利用してつくられています。バス停の標識も路面電車のホームの上に設置されています。

線路に沿って次の篠原駅方面に向かって道路と線路の間にある狭い路側帯を歩きます。後ろから車がどんどん追い越して行くので、歩くのにかなり勇気が必要です。100mぐらい進んだところにある踏切で左折します。踏切の脇に小さな鉄橋がありました。

用水路の上にレールを載せ、その上に枕木を置き、枕木の上にレールを載せた鉄橋です。線路を渡った後、そのまま民家の間を30mぐらい進み、右折して田んぼの中の道に入ります。

住吉通電停と次の篠原電停の間のこの道は、土佐電鉄車両の撮影スポットとして、知られています。

住吉通電停方面から警笛が聞こえてきました。カメラを構えて待ちます。はりまや橋方面(写真の右から左)に進む613号車です。

つづいて、篠原電停方面から接近する電車のゴーゴーという音が響いて、後免町方面(写真の左から右)へ進む618号車がやって来ました。全面広告の車輌です。

住吉通電停に戻ってきました。土佐電鉄の「技術課電気係」と書かれた車輌が停まっており係員の方が計器のチェックをされていました。

篠原電停の次の小篭通(こごめどおり)電停のすぐ先で、高知市と南国市の境を渡ります。前方の左側にあるのが小篭通電停。ここは南国市、次の長崎電停は高知市になります。

高知市に入りました。長崎電停です。振り返って後免町方面に向かって撮影しました。このあたりは後免方面に行く乗客の安全地帯がありません。道路上のグリーンのスペースで乗降することになります。車内では「ノーガード路線なので」と通行する車への注意を喚起していました。

清和学園前電停で下車しました。一つ手前の一条橋電停と清和学園前電停の駅間はたったの63m。土佐電鉄の中で、駅間距離が最も短いところです。写真で見ると、橋の向こう側という感じです。

写真は、清和学園前電停から一条橋電停に停車している車両を撮影したものです。歩いていくのが普通の距離ですよね。この両駅間だけに乗車する方は、まずおられないと思いますが・・。

撮影する角度が悪く見づらいのですが、これは、車内に掲示されている土佐電鉄の運賃表です。この路線では、介良(けら)通り~はりまや橋~曙町東町間は市内均一運賃、200円ということになっていますが、ここは均一区間外になっているので、キロ数に応じて運賃が対応する区間になるのでしょう。それなら、1区120円ということになるのかもしれません?

平成15(2003)年、河川改修に伴う線路の付け替え工事によってこの地に移転してきた領石通(りょうせきどおり)電停です。はりまや橋方面から来た電車の中には、この電停が終点になる電車が3割弱あります。さらに東に向かう乗客は運転士さんから乗換券をもらって乗り継ぐことになります。

はりまや橋方面から来た605号車が、乗客を降ろした後そのまま電停を過ぎて停車します。

鏡川橋に向かう101号車の通過を待って、隣のホームに移り、乗客を乗せて出発していきました。なお、101号車は「ハートラム」という愛称をもっています。土佐電鉄初の超低床車両。平成14(2002)年アルナ工機製で、1編成3両が在籍しています。

領石通電停から介良通(けらどおり)電停の間は、駅の安全地帯がありません。電停の案内に続いて「ノーガード路線ですので」と、乗客の注意喚起を呼びかけていました。写真は東新木電停付近の様子です。

文殊通電停に着きました。はりまや橋方面から東(後免町方面)に向かう電車の5割ぐらいが、この電停が終点になり、折り返して行きます。このときやって来たアンパンマンの603号車は、領石通電停と同じように乗客を降ろした後そのまま進み、隣のホームに入り、乗客を乗せて出発していきました。

文殊通りを出てから、高須電停、県立美術館前電停(平成5=1993年に設置された新しい電停)を経て、西高須電停で下車しました。そして、はりまや橋方面に向かって歩きます。

懐かしい、道路と軌道を仕切る枕木を利用した垣です。昭和の時代には、ホームの後ろに普通に見られた風景でしたが、最近は余り見られなくなっています。

電車に平行した道路を緩やかに上っていきます。上りきると葛島橋東詰(かづらしまばしひがしづめ)電停です。

後免線でもっとも存在感のあった国分川橋梁。平成14(2002)年に橋の付け替え工事で完成した鉄橋です。この橋を渡った先は、左右に3車線ずつある道路の中央部の軌道上をゆうゆうと走っていきます。

宝永町電停です。明治41(1908)年、堀詰電停とこの駅にあった下知電停間が開通しました。後免線で最も早く開業したところです。後免線が全線開業したのは、大正14(1925)年のことでした。

めざしていたはりまや橋電停を過ぎて、伊野線に入り、さらに西に進みます。

土佐電鉄で最初に開業したのは、堀詰電停・グランド通(以前の乗出電停)間で、明治41(1908)年のことでした。これが、現在の堀詰電停です。

大橋通電停から次の高知城前電停の間は、芝生の軌道になっています。

高知城前電停です。下車して、右折(北行)して高知城に向かって歩きました。

10分ぐらいで高知城追手門の枡形に着きます。

追手門に入っていく通りの突き当たりの石垣に刻印が残っていました。「国宝」という石碑がありますが、現行の文化財保護法の下では「重要文化財」になっています。

枡形の石垣に残っていた「ケ」の刻印です。他に「エ」と「シ」の刻印も残っていました。

高知城天守閣です。全国に現存する12の天守閣の一つに数えられています。

高知城前電停に戻ったときに停車していた101号車。領石通電停でも出会いました。隣は朝倉行きの608号車です。ここからは徒歩で、線路に沿ってさらに西に向かいます

土佐電鉄で最初に開業した電停のグランド通電停を過ぎると、次は枡形電停です。宿場町や城下町が好きな私は「ますがた」と聞くと行ってみたくなります。枡形の電停には701号車が到着していました。

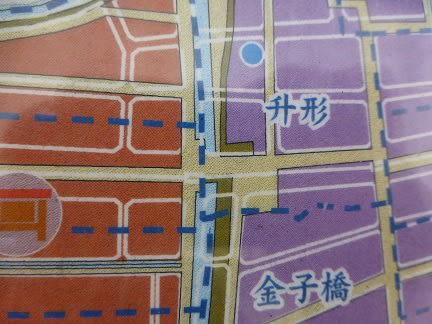

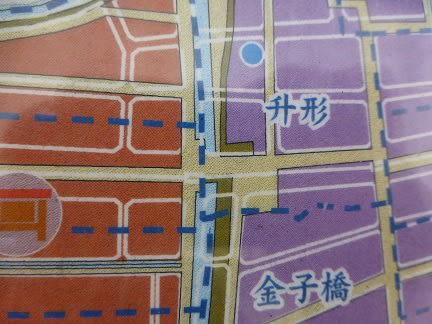

市内に掲示してあったかつての高知市街地の地図に、「枡形」がありました。現在は交差点になっていますが、かつては鍵型に曲がるための広場になっていたようです。

こちらは現在の「升形商店街」の入り口です。交差点になっています。電停と異なる「升形」と表記されていました。

この日は、土佐電鉄の後免町電停から高知市街地の中心部まで、後免線の沿線を訪ねました。高知県のJRには電化区間がありません。電車を走らせているのは土佐電鉄だけです。昭和30年代までに製造された200形、600形、700形などの車輌が現在も主力車輌として走っています。古い車輌の維持・管理と再生の技術が成

せる術なのでしょうね。超低床車輌である100形ハートラムやバリアフリーの電停をつくる一方で、話題づくりのために外国電車を走らせるなど、新しい工夫もなされています。経営面の厳しさを克服しいつまでも走り続けてほしいものです。

すでに乗った伊野線(「全国第2位の路面電車、土佐電鉄に乗る」2014年5月27日の日記)に続いて、この日ははりまや橋から南国市の後免町に向かう後免線に乗りました。はりまや橋を挟んで西と東に延びるこの二つの路線は東西線と呼ばれ、電車は相互に行き来しています。

伊野線からはりまや橋方面に戻った後、さらに、後免線の終点である後免町電停に向かいました。

これははりまや橋電停にあった後免線の平日の時刻表です。終点まで行く後免町行きと途中の領石通電停行き、文殊通電停行きがあります。これを見ると、それぞれ、2.5:2.5:5ぐらいの割合で運行されているようです。はりまや橋から後免町まで10.9km、全線が複線で、終点と起点を含めて33の電停があります。

後免線の終点である後免町電停に着きました。コンビニに隣接しバス乗り場も手前にありました。駅舎は、土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線の「後免町」駅の前にありました。

これは、土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線の後免町駅です。土佐電鉄の後免町電停から歩いて1分ぐらいの距離です。ごめん・なはり線は、徳島県を走っている牟岐線と結び、阿波と土佐をつなぐ鉄道をめざして敷設されました。

漫画家のやなせたかしさんの父親は後免町付近の出身で、駅には、やなせさんの「ありがとう駅」の碑が建っています。

土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線は、平成14(2002)年、全線高架で開通しました。かつて、後免・安芸間には、昭和5(1930)年に開通した土佐電鉄安芸線が走っており、昭和30(1955)年からは、路面電車から安芸線に直接乗り入れていました。しかし、土佐電鉄安芸線は、昭和49(1974)年に廃止され、その28年後に、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線(後免駅・奈半利駅間42.7km)が開通したのです。当初計画されていた、土佐と阿波を結ぶ鉄道にはなりませんでしたが・・・。

後免町電停から引き返します。後免東町電停に向けて専用軌道の右側の通路を歩きます。路面電車とは思えないような立派なレールが続きます。

後免東町電停から、道路と合流し併用軌道になります。その直前にある後免東町電停です。後免町方面を振り返って撮影しました。

やがて、後免中町電停。写真は、後免町に向かう電車を撮影しました。

バリアフリーに改修されていました。ホームのコンクリートも真新しい、改修されたばかりという印象です。

後免西町電停の手前で車道が減少し、道路の半分を土佐電鉄が占めるようになります。高知方面に向かう車輌は電停の手前で、線路を横断して進むことになります。電車がやってきました。終点の後免町に停車していた628号車です。乗車しました。

車内にあった628号車の履歴書です。600形は土佐電鉄の主力車輌で、30両が所属しているということです。安芸線にも乗り入れていた車両です。

東工業前電停の次の住吉通電停で下車します。

道路の半分を軌道部分が占める住吉通電停付近。はりまや橋方面に向かうバス停は電停のホームを利用してつくられています。バス停の標識も路面電車のホームの上に設置されています。

線路に沿って次の篠原駅方面に向かって道路と線路の間にある狭い路側帯を歩きます。後ろから車がどんどん追い越して行くので、歩くのにかなり勇気が必要です。100mぐらい進んだところにある踏切で左折します。踏切の脇に小さな鉄橋がありました。

用水路の上にレールを載せ、その上に枕木を置き、枕木の上にレールを載せた鉄橋です。線路を渡った後、そのまま民家の間を30mぐらい進み、右折して田んぼの中の道に入ります。

住吉通電停と次の篠原電停の間のこの道は、土佐電鉄車両の撮影スポットとして、知られています。

住吉通電停方面から警笛が聞こえてきました。カメラを構えて待ちます。はりまや橋方面(写真の右から左)に進む613号車です。

つづいて、篠原電停方面から接近する電車のゴーゴーという音が響いて、後免町方面(写真の左から右)へ進む618号車がやって来ました。全面広告の車輌です。

住吉通電停に戻ってきました。土佐電鉄の「技術課電気係」と書かれた車輌が停まっており係員の方が計器のチェックをされていました。

篠原電停の次の小篭通(こごめどおり)電停のすぐ先で、高知市と南国市の境を渡ります。前方の左側にあるのが小篭通電停。ここは南国市、次の長崎電停は高知市になります。

高知市に入りました。長崎電停です。振り返って後免町方面に向かって撮影しました。このあたりは後免方面に行く乗客の安全地帯がありません。道路上のグリーンのスペースで乗降することになります。車内では「ノーガード路線なので」と通行する車への注意を喚起していました。

清和学園前電停で下車しました。一つ手前の一条橋電停と清和学園前電停の駅間はたったの63m。土佐電鉄の中で、駅間距離が最も短いところです。写真で見ると、橋の向こう側という感じです。

写真は、清和学園前電停から一条橋電停に停車している車両を撮影したものです。歩いていくのが普通の距離ですよね。この両駅間だけに乗車する方は、まずおられないと思いますが・・。

撮影する角度が悪く見づらいのですが、これは、車内に掲示されている土佐電鉄の運賃表です。この路線では、介良(けら)通り~はりまや橋~曙町東町間は市内均一運賃、200円ということになっていますが、ここは均一区間外になっているので、キロ数に応じて運賃が対応する区間になるのでしょう。それなら、1区120円ということになるのかもしれません?

平成15(2003)年、河川改修に伴う線路の付け替え工事によってこの地に移転してきた領石通(りょうせきどおり)電停です。はりまや橋方面から来た電車の中には、この電停が終点になる電車が3割弱あります。さらに東に向かう乗客は運転士さんから乗換券をもらって乗り継ぐことになります。

はりまや橋方面から来た605号車が、乗客を降ろした後そのまま電停を過ぎて停車します。

鏡川橋に向かう101号車の通過を待って、隣のホームに移り、乗客を乗せて出発していきました。なお、101号車は「ハートラム」という愛称をもっています。土佐電鉄初の超低床車両。平成14(2002)年アルナ工機製で、1編成3両が在籍しています。

領石通電停から介良通(けらどおり)電停の間は、駅の安全地帯がありません。電停の案内に続いて「ノーガード路線ですので」と、乗客の注意喚起を呼びかけていました。写真は東新木電停付近の様子です。

文殊通電停に着きました。はりまや橋方面から東(後免町方面)に向かう電車の5割ぐらいが、この電停が終点になり、折り返して行きます。このときやって来たアンパンマンの603号車は、領石通電停と同じように乗客を降ろした後そのまま進み、隣のホームに入り、乗客を乗せて出発していきました。

文殊通りを出てから、高須電停、県立美術館前電停(平成5=1993年に設置された新しい電停)を経て、西高須電停で下車しました。そして、はりまや橋方面に向かって歩きます。

懐かしい、道路と軌道を仕切る枕木を利用した垣です。昭和の時代には、ホームの後ろに普通に見られた風景でしたが、最近は余り見られなくなっています。

電車に平行した道路を緩やかに上っていきます。上りきると葛島橋東詰(かづらしまばしひがしづめ)電停です。

後免線でもっとも存在感のあった国分川橋梁。平成14(2002)年に橋の付け替え工事で完成した鉄橋です。この橋を渡った先は、左右に3車線ずつある道路の中央部の軌道上をゆうゆうと走っていきます。

宝永町電停です。明治41(1908)年、堀詰電停とこの駅にあった下知電停間が開通しました。後免線で最も早く開業したところです。後免線が全線開業したのは、大正14(1925)年のことでした。

めざしていたはりまや橋電停を過ぎて、伊野線に入り、さらに西に進みます。

土佐電鉄で最初に開業したのは、堀詰電停・グランド通(以前の乗出電停)間で、明治41(1908)年のことでした。これが、現在の堀詰電停です。

大橋通電停から次の高知城前電停の間は、芝生の軌道になっています。

高知城前電停です。下車して、右折(北行)して高知城に向かって歩きました。

10分ぐらいで高知城追手門の枡形に着きます。

追手門に入っていく通りの突き当たりの石垣に刻印が残っていました。「国宝」という石碑がありますが、現行の文化財保護法の下では「重要文化財」になっています。

枡形の石垣に残っていた「ケ」の刻印です。他に「エ」と「シ」の刻印も残っていました。

高知城天守閣です。全国に現存する12の天守閣の一つに数えられています。

高知城前電停に戻ったときに停車していた101号車。領石通電停でも出会いました。隣は朝倉行きの608号車です。ここからは徒歩で、線路に沿ってさらに西に向かいます

土佐電鉄で最初に開業した電停のグランド通電停を過ぎると、次は枡形電停です。宿場町や城下町が好きな私は「ますがた」と聞くと行ってみたくなります。枡形の電停には701号車が到着していました。

市内に掲示してあったかつての高知市街地の地図に、「枡形」がありました。現在は交差点になっていますが、かつては鍵型に曲がるための広場になっていたようです。

こちらは現在の「升形商店街」の入り口です。交差点になっています。電停と異なる「升形」と表記されていました。

この日は、土佐電鉄の後免町電停から高知市街地の中心部まで、後免線の沿線を訪ねました。高知県のJRには電化区間がありません。電車を走らせているのは土佐電鉄だけです。昭和30年代までに製造された200形、600形、700形などの車輌が現在も主力車輌として走っています。古い車輌の維持・管理と再生の技術が成

せる術なのでしょうね。超低床車輌である100形ハートラムやバリアフリーの電停をつくる一方で、話題づくりのために外国電車を走らせるなど、新しい工夫もなされています。経営面の厳しさを克服しいつまでも走り続けてほしいものです。

出そうで心配です。

理由として、やなせたかしさんがなくなられたとかでアンパンマンの人気が激減していることと、アンパンマンのアニメで「顔がぬれて力が」というシーンがかつての京急1500形電車の脱線事故廃車や相鉄8000系の衝突事故廃車を連想させて不吉・不適切なことと、京急沿線にはアンパンマンがきらいでセーラームーン、相鉄沿線にはアンパンマンがきらいでセーラームーンが好きな人が多いためです。