(NPO法人日本野鳥の会十勝支部報「十勝野鳥だより184号」(2014年3月発行)掲載記事「海鳥を読む」を分割して掲載)

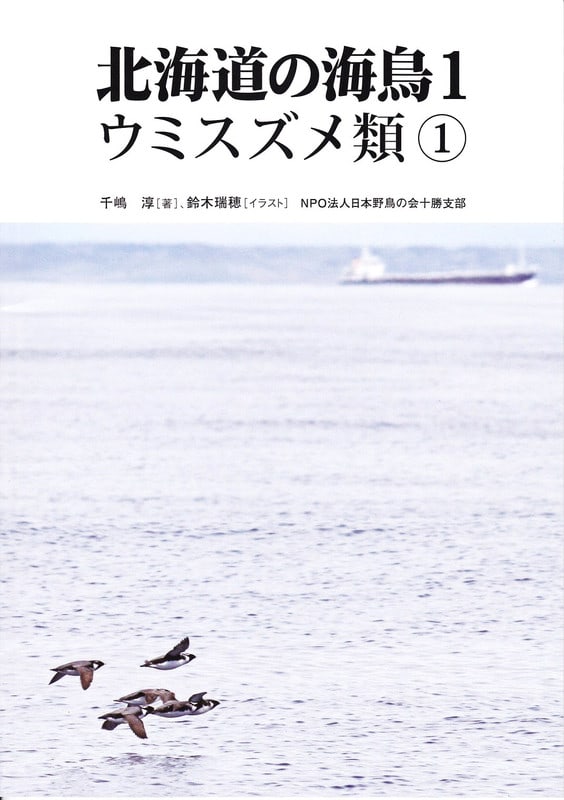

「北海道の海鳥1 ウミスズメ類①」(千嶋淳著、鈴木瑞穂イラスト、千嶋夏子編集協力 B5版、55ページ、NPO法人日本野鳥の会十勝支部、2013年)

最後に、手前味噌で恐縮だが拙著を紹介させていただく。構想は2011年に遡る。海鳥を観察していると、なかなか図鑑のように見えず、また変異も多いため同定に悩まされることが多い。飛翔や複数角度、それに変異をできるだけ盛り込んで実際の観察に役立つマニュアルのような本が欲しいと思っていたが、誰も作らないので日本財団助成を機に取り組んでみることにした。ただ、その頃は舞い込む仕事を片っ端から引き受けていたので十分な時間が作れず、また十勝の海鳥・海獣を俯瞰できる一般向けの冊子が必要との思いもあり、まずは「十勝の海の動物たち」(18ページ、漂着アザラシの会、2012年)を作成した。A5版のページに4種類、1種につき写真1~2点と識別向きではないが、観察月や頻度も入っていて、いつ、どんな種類が見られるか知るには良いだろう。カタログみたいなものだ。これを片手に海上調査に参加する人もいて、嬉しく思ったものである。

次の本は海鳥について上述のコンセプトでグループごとに分冊、口切りはウミスズメ類ということが2012年頃までに決まったものの、編集着手までに1年かかってしまった。起稿後は、なかなかに辛い闘いの日々だった。識別に使うためには特徴を的確かつ簡明に記述せねばならない。古今東西の図鑑や専門書を読み漁り、自身の画像ストックも片っ端から見直した。この仲間はわかっていないことも多く、既往の知見と自身の観察の食い違いもあった。例えば、マダラウミスズメの脚は国内のどの図鑑にも黄褐色と書いてある。しかし、これまで観察した同種の脚は黒く、写真を見返してもやはり黒い。幾つかの海外図鑑には黒とするものもあり、恐る恐る「少なくとも春から夏に北海道で観察される鳥のふ蹠や蹼は黒い」とキーボードを打った。

当初、生態は簡潔な記述で済ます予定だったが、ウミスズメ類の生態に関して日本語で読める文献があまりにも少なく、それを知ることによって親しみも湧くと考えて生態にもウエイトを置き、また科全体の特徴を概観できる総論を、種ごとの解説に先立ち設けることとした。1990年代以前の情報については上で紹介した「The Auks」が非常に役立った(入手の労を取っていただいた野鳥の会十勝支部のKさんには心から感謝します)。それ以降、また日本やロシア周辺の情報に関しては個別に論文や報告書を集めるしかなく、資料の読み込みや画像の選択はしばしば深夜に及んだ。ストレスで胃は痛み、眠ろうと目を瞑るとつい今しがたまで格闘した文章や画像がちらつき、酒量は更に増えた。ハジロウミバトなど数種の迷鳥は手持ちの写真がなかったが、鈴木瑞穂さんが素晴らしいイラストを描いてくれた。こうして、寿命を3年くらい縮める思いで出来上がった本は、カモメ類以外の海鳥の特定の分類群を扱った図鑑としては恐らく日本初であり、それなりに満足している。

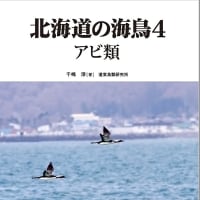

無論、至らぬ点も多い。例えば、解説の文中に出典の明示がないので、巻末の文献リストを見てもどの情報と対応しているかわからない。読者からも指摘いただいた。是非入れたかったのだがスペースと時間の関係で、今回は諦めざるを得なかった。また、生態や生息数はともかく、羽衣の記述などでは線引きが難しい側面もあった。現在、続編を制作中であるが、エトロフウミスズメ属やツノメドリなど国内で繁殖しない種も多く、写真や情報の収集に苦心している。今年の上半期中には仕上げる予定で、その後はミズナギドリ類、アビ類、トウゾクカモメ類…と続けてゆけたら良いが予算の目途は不明であるし、あの日々をもう何回も味わうのかと思うとちょっとゾッとする。それに1冊出すのに寿命3年削る計算だと、あと何冊で…。

(2014年3月 千嶋 淳)