世間はお盆の真っ只中、今日は終戦記念日である。

蝉時雨が緑に映え、ひと時の静けさが訪れる。

灼熱の土の上では高校球児が必死の汗を流し、四年ぶりに再稼動された川内原発や国会周辺、各地では老若男女が切実の声をあげている。

首相が独りよがりの声明を読み上げる中、桜島や箱根では地殻変動、噴火への警戒がそこで暮らす人々を不安にさせている。

人が人を殺す道具やお膳立てを抑止力というなら、同じ金で人を守る道具や支援に力を入れないのは何故だろう。資本主義経済の名の下、たっぷりと肥え太った偽政者や金満家は儲からないものには汗を流さない。

話題のターミネーターの最新作を観た。核兵器の保有を抑止力だと競い合う人間の愚かさを皮肉るように、人が作った道具(機械、ターミネーター)が人を殺していく。使用しないことを前提での抑止力だが、およそ、人が制御できない核、それを兵器として持つことはいつでも使えることもまた前提であるはずだ。この終焉が絵空事と思えるほどに、浮世は単純ではない。

憲法9条、ベトナム、過去の経験がキーワードとして人々の心の根にある限り、人が人を殺すことへの忌避感が強まっていることもたしかなのだから、ターミネーターのように、人の代わりにロボットが戦争をする時代も決して否定できるものではない。

果てして、娯楽映画の世界だけだ、と割り切ってよいものか。

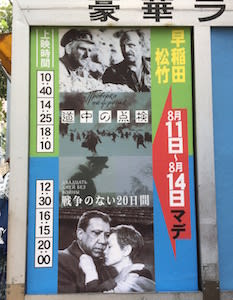

早稲田松竹で、アレクセイ・ゲルマン監督の作品を上映していた。

【道中の点検】は1971年、アレクセイの父ユーリーゲルマンの原作を映画化したものだ。かつてのスターリン体制を批判するものとして、ペレストロイカ以前の共産主義国では上映が禁止された事実がある。

人が自由に芸術を発表できない体制下の恐怖、偽政者がマスコミや社会へ口封じを声高に叫ぶ現代において、このことをいまこそ熟考すべきではないか。

物語は1942年、ナチスのソ連北西部への侵攻を背景とする。すでにユダヤと反ナチスのロシア人に対しては徹底した殺戮と食料すら与えられない過酷な強制労働が行われていた。

ナチスとそれを支援するロシア人が闊歩する占領下において、ロシア軍が支援するパルチザン(ゲリラ)が暗躍していた。捕虜となったユダヤ系ロシア人は、裏切り者とされ、同血に捕縛され辱められ殺される。

自ら投降したラザレフもその一人だった。ナチスを殺すテストを強要され実行しても、ロシア人将校から一向に信用してもらえない。ラザレフはかつての同胞にもう一度信じてもらうため、一緒に戦うために、危険な任務につく。

戦前には一介のタクシードライバーでしかなかったラザレフのような男が何故人殺しをしなければいけないのか。反共、反ファシスト、どこに違いがあるのか。結局、殺戮と略奪でしか手段がないことが救いのない愚挙である。

合法的?な人殺しの明確な答えは、戦争でさらに大きな力を得ようという権力者の傲慢と、それを許した大衆の無知と無関心ではないだろうか。

ラザレフの孤立した寂しさ、それを救おうとしたパルチザンのロコトコフ隊長の最後の眼差しの映像が印象に強く残った。

もう一作、【戦争のない20日間】。

この作品でゲルマン監督はようやく日の目を見る。フランスのジョルジュ・サドゥール賞受賞した。

原作は、コンスタンチン・シーモノフの「ロパーチンの手記より」。

孤独で寡黙な少佐役の主人公ロパーチンは喜劇界のベテラン、ユーリー・ニクーリン。戦場から戻る汽車で出会うヒロインのニーナ役はリュドミーラ・グルチェンコが扮している。内に込めた感情を抑えた演技、ときに垣間見せる激情が素晴らしかった。マルチェロマストロヤンニ、ソフィアローレンのひまわりを連想した。空爆の音の再現にまでこだわった活写リアリズムは、地味だが渇いた土に染み入る汚濁のように心に広がる。

帰国の車中、従軍記者のロパーチンに浮気された女房への思いの葛藤を告白し、手紙を書いてもらう兵士の割り切れない切なさ。ロパーチンもまた再婚する女房との手続きのための帰省でもあった。ニーナも亭主が逃げて舞台衣装の縫製の仕事をしながら男の子を育てる気丈でか弱い女。ロパーチンにとって、ニーナにとって束の間の休暇の持つ意味を考えると、観る者もやりきれない思いに駆られることだろう。

戦地へつながる土地での僅かな休暇のなか、ロパーチンは妻と新しい夫のために冷淡なほど優しく清算をする。その同じ男が夫に捨てられたニーナに淡い恋心を抱く。二人が荒れた道を離れがたく歩くシーンが微笑ましくも切ない。戦地へ旅立つ日の素朴で楽しげな食卓風景が悲しみを誘う。戦場の場面は少ないが、その日常にこそ抗えない暗黒の時代がそこかしこを覆っている。すなわち、これが戦争なんだ。

ロパーチンが冒頭にいう台詞。スターリングラードや各地の戦を経験したはずだが、いまは朧げで何も思い出さない。思い出すのは、20日間の休暇の前に、仲間と海岸の砂地を歩いたシーンだけである、と。

昭和四十年代浅草に生まれた私は当然ながら、戦争に参加したことはない。ベトナム、アルゼンチン、アフガニスタン、イスラエルで起こったことを、ニュースや文学で学ぶしかないが、あたかも体験したかような戦記リアリズムの映像から滲む、監督の戦争への冷酷なまでの憎しみと愚かさの訴えを感じた。

残念ながら、監督は亡くなってしまったが、作品は永遠だ。DVDでも観られる。この映像をぜひ体験されることをオススメする。

何のために人は生まれ、何を為すのか。

【終わりなき拳の果てに蝉時雨】哲露

一人ひとりがそう問う束の間の休暇もまた必要な時期なのだと思う。

ぼくもまた本当の殺し合いについて何も知らないのだ。

それでも知ることを恐れたり、無しくてはいけないことだけは判る。

様々な思いを込めて、合掌

最新の画像[もっと見る]

-

”note”開設しました!

9ヶ月前

”note”開設しました!

9ヶ月前

-

2020年幕開け!

6年前

2020年幕開け!

6年前

-

2020年幕開け!

6年前

2020年幕開け!

6年前

-

大晦日

6年前

大晦日

6年前

-

大晦日

6年前

大晦日

6年前

-

書評「友だちをやめた二人」

6年前

書評「友だちをやめた二人」

6年前

-

ワンカリフォルニアデイ2019

6年前

ワンカリフォルニアデイ2019

6年前

-

ワンカリフォルニアデイ2019

6年前

ワンカリフォルニアデイ2019

6年前

-

ワンカリフォルニアデイ2019

6年前

ワンカリフォルニアデイ2019

6年前

-

長い休みのあと

6年前

長い休みのあと

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます