今日は以前放送され日曜美術館、『 フェルディナント・ホドラー果てしなき変遷』を紹介します。

昨秋国立西洋美術館で「フェルディナント・ホドラー展」(日本では40年ぶりの個展)が開催され、現在兵庫県立美術館で開催中です。

スイスで国民画家として人気が高いホドラー(1853-1918)ですが、

同時代の画家クリムトもその作品を高く評価しました。

「リズムの絵画」とよばれ 、 年代でさまざまな表現を変えた画家です。

19世紀末には「死」や「憂うつ」を題材に、人間の深い闇を描いています。

20世紀に入ると、「生」が多くなり、鮮やかな色で満ちています。

「学生(自画像)」

ホドラー18歳の作品

美術館に通い、名画の模写をしながら最初のテーマをみつけます。

それは人物画,自分のまわりにいる貧しい人びとがモデルです。

「読書する老人」1885

「病み上がりの女」1880頃

「怒れる人(自画像)」1881

「死した農民」1876

「傷ついた若者」1886

ホドラー37歳のとき、初めて世に認められるようになります。

それがこの作品です。

「夜」1889ー90

横3mの大きな画布に、8人の裸の男性が描かれています。

眠りのうちに忍び寄る死を描いています。

生と死のはざまでひとり叫び声をあげているのがホドラー自身です。

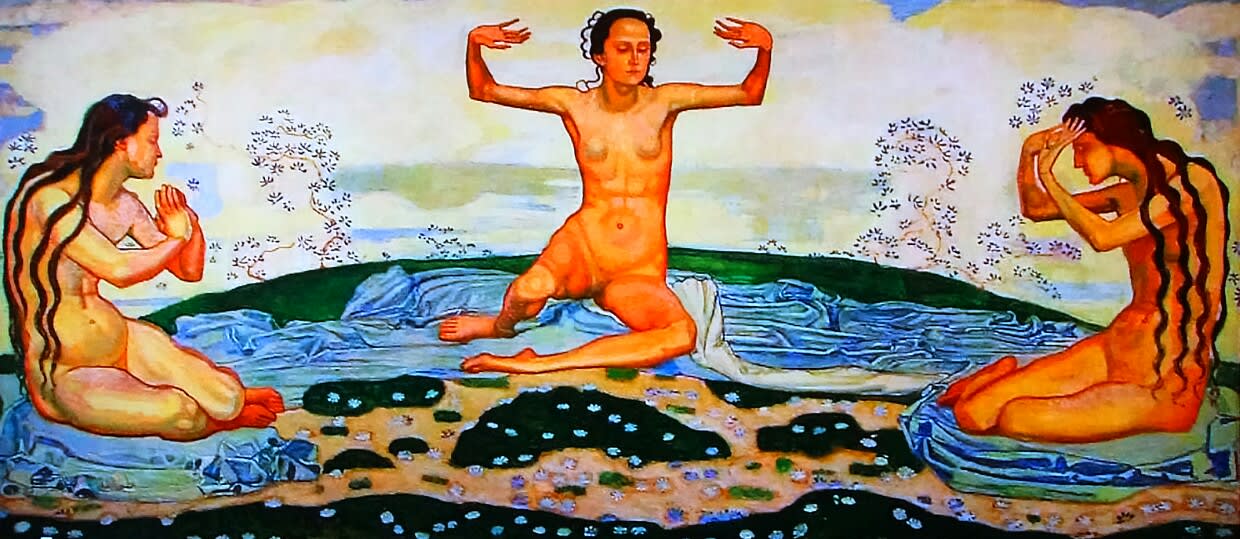

「オイリュトミー」1895

オイリュトミーとは調和あるリズムという意味だそうです。

「感情 III 」1905

今までの暗い、陰鬱な作品から、色調も明るく、踊るような絵に変化しています。

「昼 III 」1900/1910頃

「恍惚とした女」1914

「ライシゲンから見たトウーン湖」1904

「シュレーンから見たユングフラウ山」1911

「シェーブルから見たレマン湖」1905

もうひとつホドラーが精力的に取り組んだのが壁画です。

生涯4つの作品を残しています。

「マリニャーノからの退却」1897ー1900

スイス国立博物館の作品です。

チューリヒ美術館の壁画

縦4m、横7mの大きな壁画です。

「無限へのまなざし」1918

「バラのある自画像」1914

「ヴァランテイーヌ・ゴデ=ダレルの肖像」1909

晩年ホドラーは20歳若い ヴァランテイーヌ・ゴデ=ダレルと結ばれます。

子どもを授かった頃、彼女は癌におかされてしまいます。

「バラの中の死したヴァランテイーヌ・ゴデ=ダレル」1915

「白鳥のいるレマン湖とモンブラン」1918