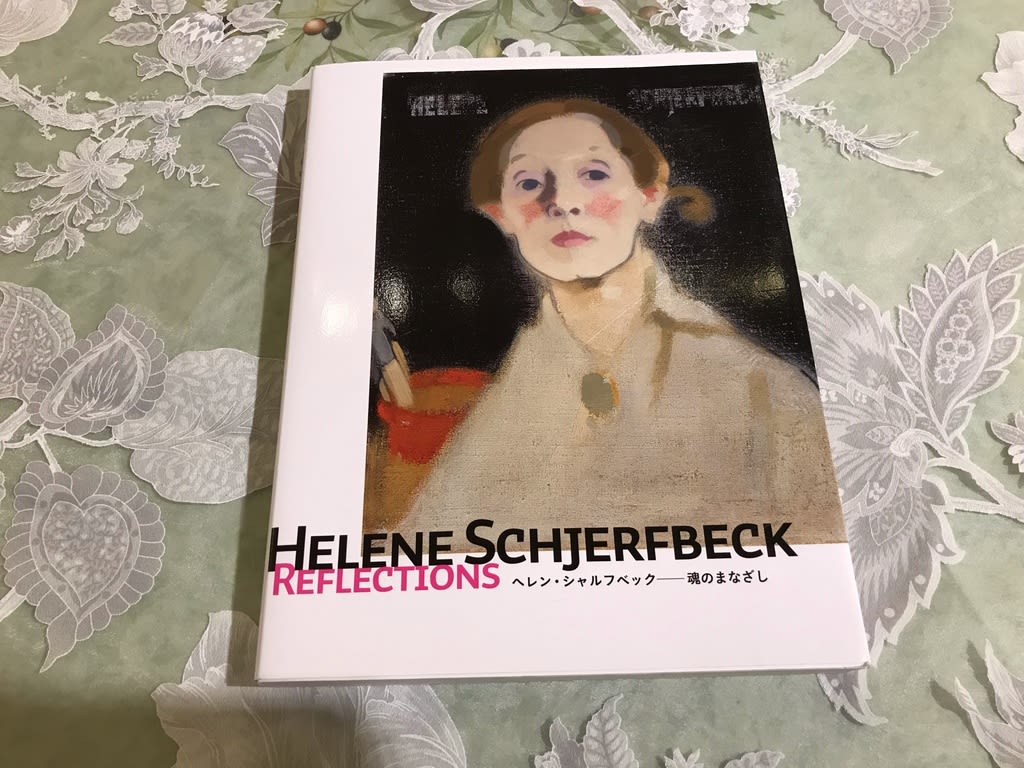

楽しみにしていた図録が届きました。

2015年に東京芸術大学大学美術館さんや仙台、広島、神奈川県葉山の各美術館さんを巡回して開かれたフィンランドの女流画家ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし 展の図録です。

当時は、まだ私はこの作家の事を知らず、残念ながら展覧会に伺うことはできませんでした。

つい最近、上野の西洋美術館さんで改めてシャルフベックの作品をみて、図録を取り寄せてみたくなったのです。

ヘレン・シャルフベックは1862〜1948年のフィンランドを代表する芸術家の一人です。

このところの北欧文化に対する世界的な興味、人気からヘレン・シャルフベックの展覧会が日本でも企画されるようになりました。

シャルフベックは3歳の時に交通事故に遭い、左足が不自由となり、学校に通うことができず、家庭教師に学ぶうちに絵を描く才能を見出され、その後パリに渡り験算を積んだそうです。

1888年20代に描いたこの「快復期」という作品で彼女は一躍世界に画家としての名を広めることになりました。

病からの快復期にある少女と緑の小さな葉をつけた小枝を描いた作品です。

画家本人も常に病気がちであったと伝えられいますが、その後の作品からは、パリやイギリスの画家達の作品をうまく消化し、少しづつ自分のスタイルを確立していった印象を受けます。

画家は本来自己との対峙を深めれば深めるほど、その作品の内容を深めていきます。

多くの画家が自画像を描くのは、そのためであると私は勝手に思っていますが

女流画家で、それが出来た人は、なかなかいない。

また、女性の端くれとしての感じるのは、その自己との対峙を女性は得意としていないという実感です。

どこかで怖くなってしまう、頓挫してししまう。

北欧では、女性の社会的地位の確立、家庭や家族に対する立ち位置の社会的理解が日本よりかなり進んでいる印象があります。

それを私自身は「善」と捉えようとは思っていませんが、今のお若い女性達が目指している生活は、まさにここにあるように

想像しています。

さて、その時に、女性は女性性をどう超えていくのか?

ヘレン・シャルフベックはその1つの姿を私たちに表現してくれているように思えてなりません。

シャルフベック最晩年の作品です。

ここまで自分を殺す、色を殺すことができる眼を彼女は一生をかけて得たのでしょう。

この画家をこれからの日本人がどう捉えていくか?

じっくりと見て行きたいと思います。

ヘレン・シャルフベックの言葉

「私の人生が、人々と共にある人生になることは明らかです。私は、人、人、人を見たいのです。

そして、第1印象は驚くほど正しいのです。」1925年12月

「私は古い時代のエル・グレコへと向かっています。それが私の理想です。・・

そしてようやく今になって、セザンヌが私にとって重要になってきて、とても惹かれます。

誰も立ち止まっていない、セザンヌさえも、それが彼のよいところです。」 1927年1月

「ドガが彼のパステルを洗浄して、太陽の下で退色させることであの印象的な効果をもたらす(鈍い調子)を

作り出していることを知っていますか?私は、色調というものは殺してしまうまで力を得ないものだということに気づいています。

新鮮な色というものは、私にとっては生々しく弱いものでしかありません。」1927年12月

「私はスウェーデン王立アカデミー会員に選ばれるという大変な名誉を授かりました。女性の名前が他には

見当たりません。ー私だけかしら?リストの1つ前がピカソでしたが、私が彼の次に挙げられているなんてー

私は彼を永遠の探求者だと思っていますが、最近の彼は子供の視点を探求しているようです。」1942年12月