←3:ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場 オペラ「リゴレット」を観るからの続き

2015年12月28日

今日は移動日。

ワルシャワから国際列車に乗り鉄道で国境を越えて、次の目的地であるハンガリーの首都ブダペストに向かう。

という訳で、朝からワルシャワ中央駅にやって来た…

さすが親日国ポーランド、ちゃんと日本語で「ワルシャワ中央駅」と書いてあるぞ(笑)

さすが親日国ポーランド、ちゃんと日本語で「ワルシャワ中央駅」と書いてあるぞ(笑)

…と、これは実はワルシャワ中央駅のコンコースに展示されていたポスター。

どうやら来年(2016年)のポーランド国鉄の公式カレンダーの原画展をやっていたようで、他にも個性的なイラストのポスターがずらりとパネル展示されていた。

ちなみにポーランドが親日国なのは本当なので、こういった「日本風」なイラストもカレンダーに使われているのは日本人としては嬉しい限り。

ワルシャワ中央駅の地下プラットホームに行くと、スマートな流線型の新型車輌が停車中。

2014年にデビューしたばかりのアルストム社製振り子車輌ペンドリーノで、ヨーロッパではイタリア近辺でよく見かけるタイプの高速列車だが、遂にポーランド国鉄でも導入したらしい。

カッコいいペンドリーノでブダペストまで一っ走り…といきたいところだが、残念ながらペンドリーノは国内線の特急インターシティにしか投入されていない。

僕が今から乗る国際線の特急ユーロシティは、昔ながらの客車を連ねた編成を機関車が牽引するスタイルの列車だ。

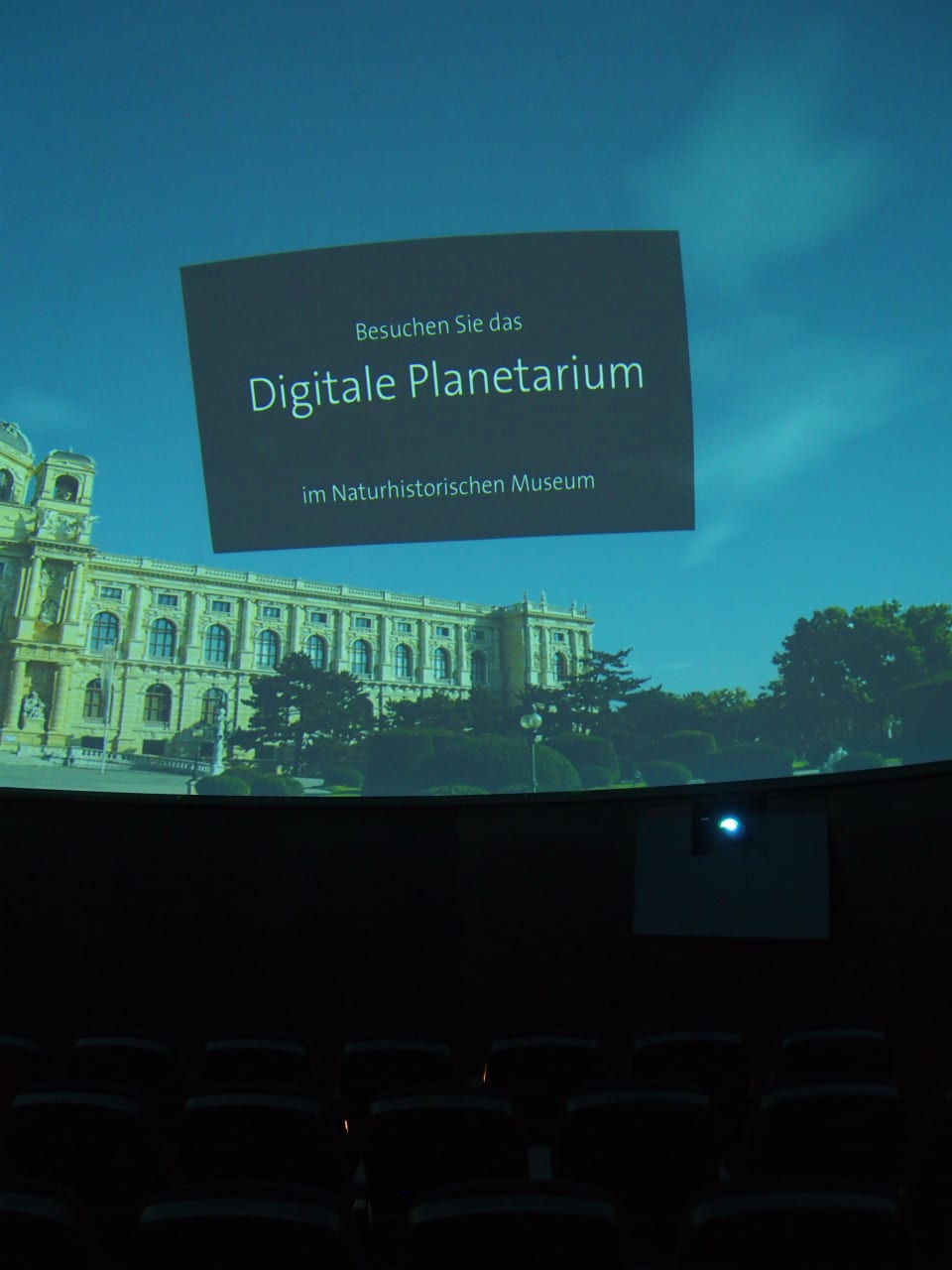

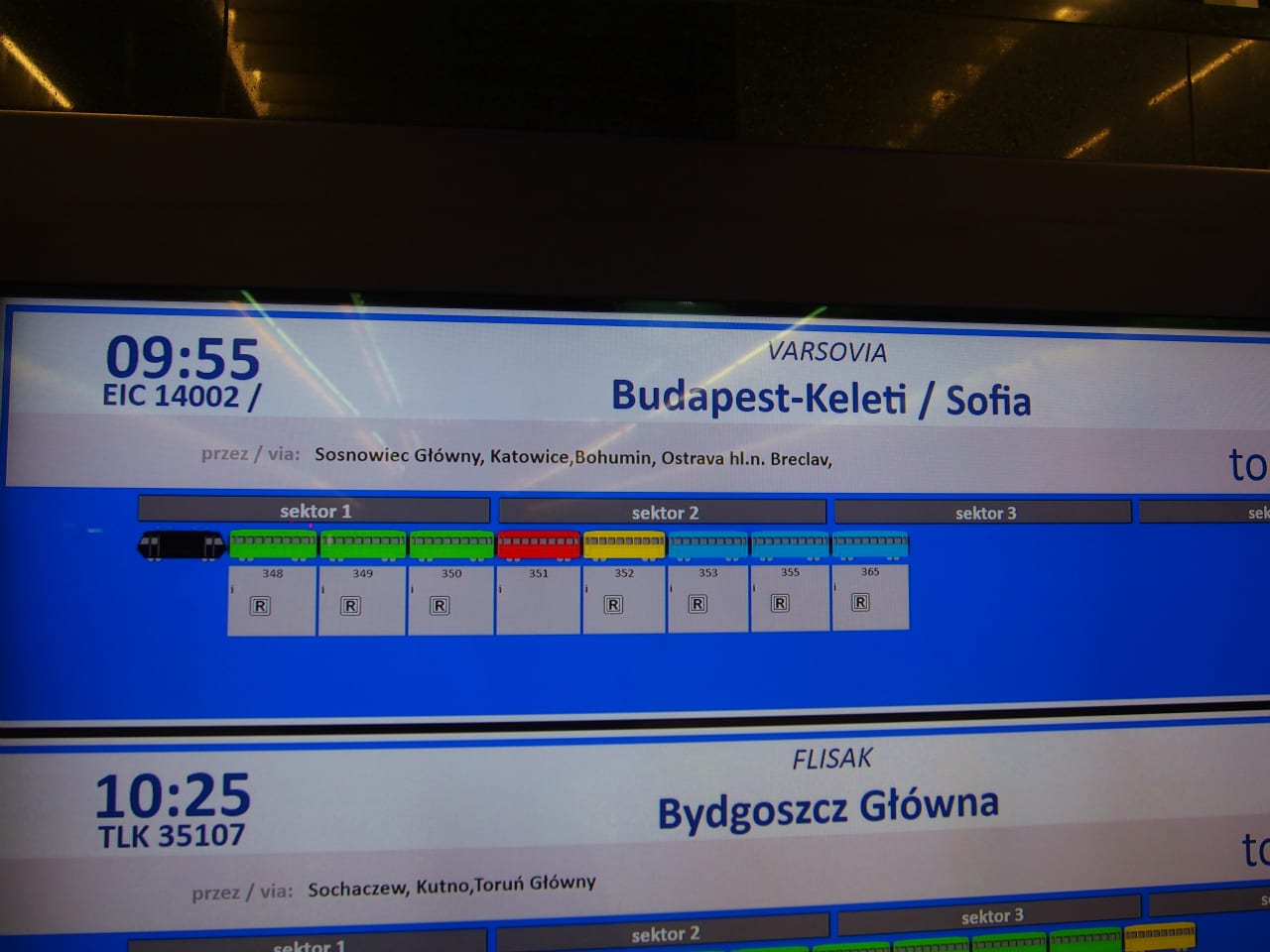

ワルシャワ中央駅9:55発、ブダペスト・ケレティ(ブダペスト東駅)行き国際特急ユーロシティ(EC)131列車「VARSOVIA」号。

ワルシャワ中央駅9:55発、ブダペスト・ケレティ(ブダペスト東駅)行き国際特急ユーロシティ(EC)131列車「VARSOVIA」号。

…ワルシャワ中央駅の案内表示ではなぜか国内線の特急インターシティを意味するEIC14002という列車番号も併記されている。

また、行き先もブダペスト東駅だけでなくブルガリアの首都であるソフィアが併記されている。どうやらこの「VARSOVIA」号はソフィアに向かう別列車との併結運転を行っているらしい。

ちなみにVARSOVIAとは聞き慣れない言葉だが、ワルシャワ(WARSZAWA)のフランス語読みである。

なぜポーランドとハンガリーを結ぶ中欧の国際列車にフランス語の愛称を付けたのかよく分からないが、ひょっとしたらフランス皇帝ナポレオンによって建国された

ワルシャワ公国にちなんでいるのかも知れない。

ワルシャワ中央駅を定刻に発車したEC131「VARSOVIA」号は、快晴の冬の朝のワルシャワ近郊を快調に走り始めた。

今日は中欧を縦断する長旅に備えて1等車を予約しておいたが、ハンガリー国鉄所属の客車のコンパートメント式の1等車は小ぎれいで程よく空いていて、静かで快適だ。

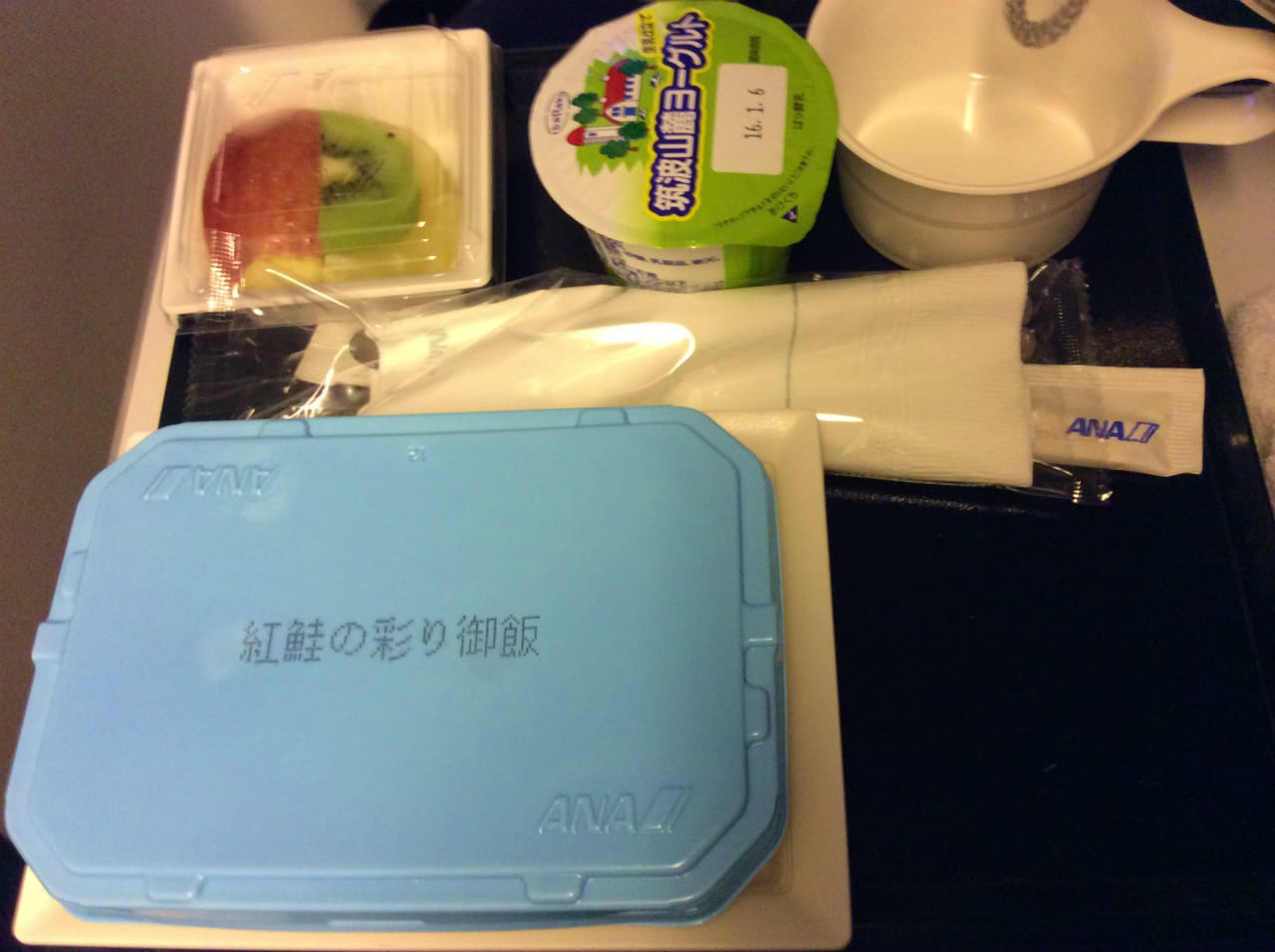

1等車の乗客には朝食サービスもある。

コンパートメント席での食事サービスと聞くと古き良き時代のオリエント急行プルマン車やヨーロッパ国際特急TEEの伝統を感じさせるが、21世紀の今では菓子パンとペットボトルの飲み物が無造作に配られるだけで風情も何も無いのは致し方無いところ…

もっとも、この「VARSOVIA」号にはちゃんとした食堂車も連結されている。

後で食堂車にも行って、本格的なヨーロッパの列車食堂の温かい食事も試してみるつもりだ。

朝食サービスの菓子パンを食べ終えたら、腹ごなしに列車内を散歩してみる。

どうやらこの「VARSOVIA」号、編成の後部にソフィア行きの別の列車を連結しているようなので、どんな車輌がつながっているのか見に行ってみよう…

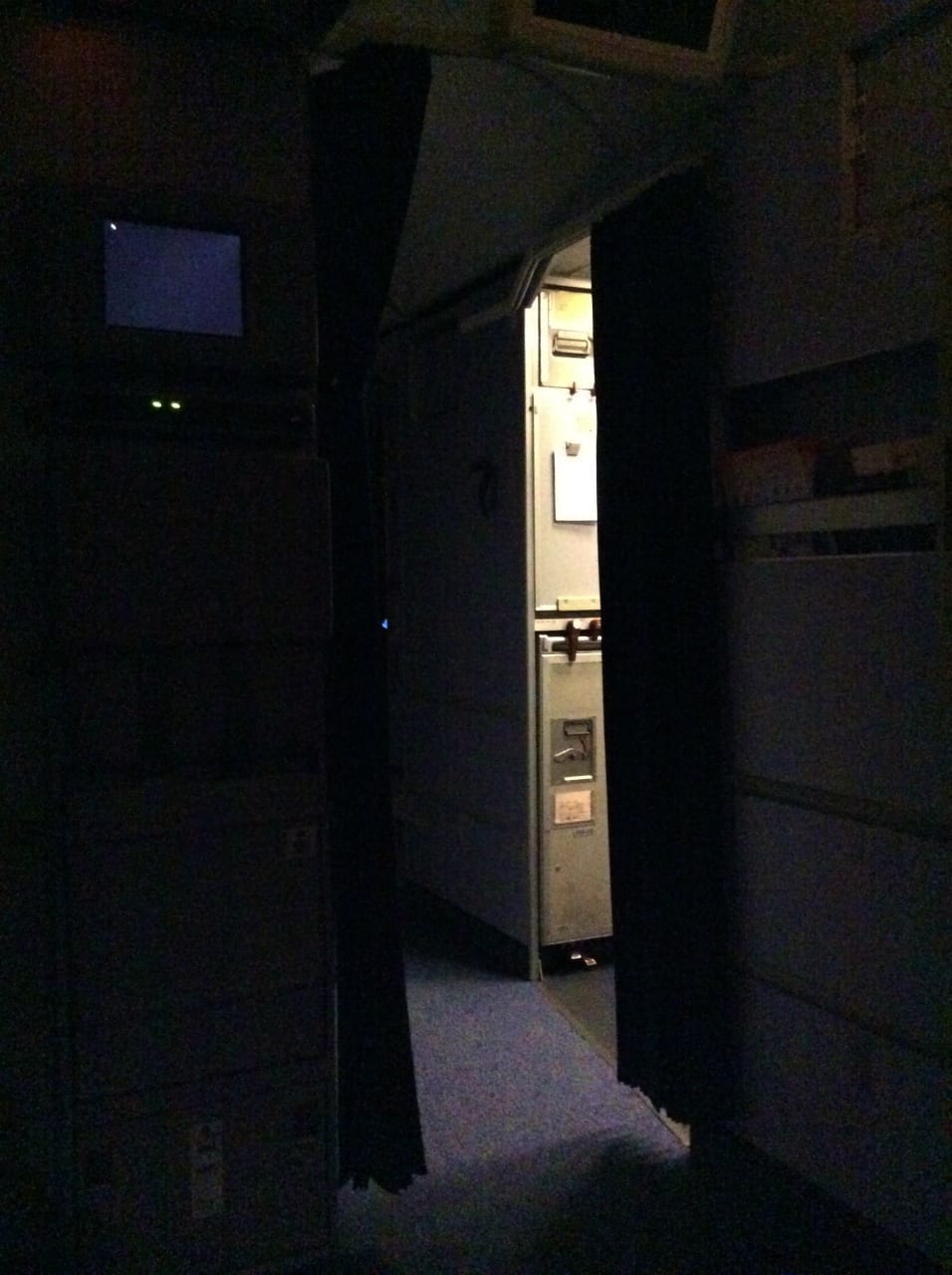

「VARSOVIA」号編成の車輌のデッキの後ろ側につながる、やたらとゴツくて重いドアを開けて後部の車輌へ…

後部につながれた車輌の車内には、何とロシア語の標記が!

「VARSOVIA」号に併結されていたのは、

ロシア鉄道の寝台車だった!

ロシア鉄道の寝台車に乗れる機会なんてそうそうあるものではない。早速、車内を詳しく見て周ることにする。

ロシア鉄道の寝台車はヨーロッパでは1等寝台車扱いとなる典型的なコンパートメント式の構造。

通路沿いに個室のドアが並ぶお馴染みのスタイルである。ちなみにこの寝台車、つい最近建造されたばかりでまだピカピカのシーメンス社製の新型車輌だった。

空いていた個室を見てみた。室内にはゆったりとした2段式ベッドが装備されている。

ロシアの寝台車とは言えシーメンスの新車なので、実に快適そうだ。

ロシアの長距離列車と言えばいつでも紅茶を飲めるお湯のサービスが有名だが、この車輌にもしっかり湯沸かしポットが準備されていた。

通路に張り出されていた時刻表。

この列車はどうやらロシア鉄道の「第9列車」として夕方にモスクワを発車して一晩走った後、翌朝にワルシャワからEC131「VARSOVIA」号と連結してブダペストまで行き、そこからさらに一晩走ってブルガリアのソフィアまで行くという長距離運用を行っているらしい…

二泊三日のロシア中東欧縦断列車が、今もなお新型車輌で運行中という事実にはただ驚かされる。

編成最後尾のデッキのドア窓から、走り去る車窓を暫し眺める。

この線路は、遠くモスクワ、そしてシベリアを横断して日本海の街ウラジオストックまで続いているんだなぁ…

あれ?でもよく考えたらロシア国内の鉄道は線路幅がヨーロッパ標準軌よりも広い広軌だから、レールは直接はつながっていないのかな…?

ひとしきり車窓を見ながら感慨にふけった後、さてそろそろ「VARSOVIA」号の自分の席に戻ろうかとロシア寝台車のデッキの貫通ドアを開けようとすると…

「あれ?ドアが開かない!?施錠されてる!!」

どうやら最後尾のデッキまで行っている間に、「VARSOVIA」号とロシア車輌の間のドアを締められてしまったらしい。

ロシアの寝台車に閉じ込められたなんて堪ったものじゃないと慌てて乗務員室に行き、昼寝を決め込んでいた初老のロシア人の車掌を叩き起こして事情を説明しドアを開けてもらおうとするも、どうやらこのロシア人車掌のじいさんは英語を全く解さないらしく何やら不機嫌そうに喚き散らすだけで埒が明かない。

やむを得ず、爺さん車掌の袖口を掴んでデッキまで連れて行き、自分の「VARSOVIA」号の座席指定券を見せてドアを指差しながら「I want to go back to my seat!! Please open the door!!」とか大声で言うと、ようやく意味を理解したようで「この車輌に入ってきちゃ駄目なんだぞ!!全く何やってるんだお前は!!」(←恐らくこんな意味だと思われるロシア語)と怒鳴りながらポケットから取り出した「忍び錠」(鉄道車輌の立ち入り禁止区画等の施錠に使われる合鍵。日本のJR等でも普通に使われている)でドアを開けてくれた。

「ほぉ~ロシア鉄道でも日本のとそっくりな忍び錠を使っているんだなぁ」等と妙な事に感心しながら、じいさん車掌に「OK、OK!お昼寝中にどうもすみませんね、Sorry!」とか言いながらVARSOVIA」号の自分の座席へと退散する。

…かくして、何やら珍騒動で締めくくられたロシア寝台車の見学を楽しんだ後は、のんびりと国際列車の長旅を味わうことにしよう。

そうそう、ロシア人の頑固じいさんとやりあったせいで小腹がすいてきたので、

食堂車にも行かないとね(笑)

旅の途中、どこかの国のどこかの駅で「VARSOVIA」号を見送ってくれた保存されている蒸気機関車

(「VARSOVIA」号はポーランド・チェコ・スロバキア・ハンガリーを経由するが、全てシェンゲン協定の圏内なので国境駅での停車もパスポートチェックも何も行われず、時々自分が今どこの国の領内を走っているのか分からなくなる)。

夜7時半頃、EC131「VARSOVIA」号はほぼ定刻通りに終着駅のブダペスト・ケレティ(ブダペスト東駅)に到着した。

ワルシャワから9時間半、文字通り中欧を縦断する長旅だった。

「VARSOVIA」号の編成後部に連結されたロシア鉄道の寝台車は、ここで切り離された後暫く停車してからブルガリアの首都ソフィアに向かって再び旅を続ける。

昼間に僕とやりあった車掌の頑固じいさんも、どうかあと一晩よい旅を…

頑張ってね(笑)

それにしても、ロシア寝台車のこの台車は今はヨーロッパ標準軌に載っているけど、ロシアとの国境では台車ごと交換したのかなぁ…?

台車の構造がシンプルなので、軌間を自由に変えられるフリーゲージ機能を持っているようには見えないんだけど…

ブダペスト・ケレティ駅には北斗七星を車体に描いたチェコ鉄道の寝台車をつないだ寝台列車が停車中。

チェコの寝台特急「北斗星」号か。

ケレティ駅に来るのは数年ぶりだが、この駅舎は相変わらず美しい。夜になって夜霧の中にライトアップされて浮かび上がる姿はまた格別の美しさだ。

…だが、つい数カ月前まではこの美しい駅と整備されたばかりの半地下の駅前広場は、シリアから逃れてきた難民や移民で溢れかえっていたのだ。

押し寄せる難民と移民の余りの多さに業を煮やしたハンガリー政府によって国境が閉鎖されたために、今では駅周辺には難民と移民の姿は全く見当たらない。

旅行者にしてみれば、駅前を占拠する難民・移民がいなくなったので正直、安心して旅ができると思ってしまうのは否めないし、僕自身もハンガリーの国境閉鎖決定にホッと胸を撫で下ろしたのも事実だ。

でも今、このヨーロッパの寒空の下、この地を追われた人々はどこで夜を過ごしているのだろう、寒さに震えたり飢えや乾きに苦しんでいるのではないか…そう思うと胸を締め付けられるようだ。

どうか一刻も早く、全ての苦しむ人々に安らぎの夜が訪れますように…

身勝手を承知でそう願いながら、人の気配の消えたケレティ駅前広場の先にあるホテルへと向かった。

→5:ワルシャワ発ブダペスト行き国際列車VARSOVIA号の食堂車に続く