きょうは全国的に大雪です。

名古屋市では積雪15cmになったそうです。

山県市も2005年には旧美山地区で数メートルの積雪を記録して、

豪雪地帯と言われたのですが、今わが家の雪はうっすらとしか積もっていません。

ところで、一昨日のテレビで、

歯のかみ締めによっておきる肩こりの番組をやっていました。

噛みしめは歯だけでなく全身に影響があるようです。

かくいう私も、数年前から、寝るときやPCをしているときは、

マスウピースをしています。

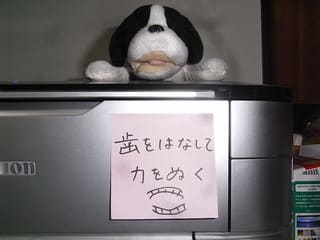

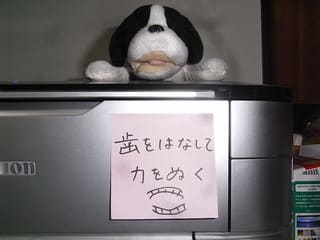

この番組では、肩こりを治す魔法の言葉を紹介していました。

それは「歯をはなして力をぬく」

とフセンに書いて毎日それを見るだけ。

さっそく付箋に10枚ほど書いて、パソコン・冷蔵庫・テレビなど目につくところに

ベタベタと貼りました。

顎が痛い 顎がガクガクする 顎関節症

かみしめ・くいしばりを防ぐために

「歯をはなして力をぬく」(ハハ)

応援クリック してね

してね

本文中の写真をクリックすると拡大します。

話しは変わりますが、

昨日の中日新聞生活面に、

市民レベルで食品の放射線を測る「放射能測定室」のことが紹介されていました。

国や行政が市民を本気で守らないとき、自分たちの生活は自分たちで守る。

まさに「科学をわれらに取り戻せ」ですね。

最後まで読んでくださってありがとう

クリックを

クリックを

記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。

明日もまた見に来てね

名古屋市では積雪15cmになったそうです。

山県市も2005年には旧美山地区で数メートルの積雪を記録して、

豪雪地帯と言われたのですが、今わが家の雪はうっすらとしか積もっていません。

ところで、一昨日のテレビで、

歯のかみ締めによっておきる肩こりの番組をやっていました。

噛みしめは歯だけでなく全身に影響があるようです。

かくいう私も、数年前から、寝るときやPCをしているときは、

マスウピースをしています。

この番組では、肩こりを治す魔法の言葉を紹介していました。

それは「歯をはなして力をぬく」

とフセンに書いて毎日それを見るだけ。

さっそく付箋に10枚ほど書いて、パソコン・冷蔵庫・テレビなど目につくところに

ベタベタと貼りました。

顎が痛い 顎がガクガクする 顎関節症

かみしめ・くいしばりを防ぐために

「歯をはなして力をぬく」(ハハ)

応援クリック

本文中の写真をクリックすると拡大します。

話しは変わりますが、

昨日の中日新聞生活面に、

市民レベルで食品の放射線を測る「放射能測定室」のことが紹介されていました。

国や行政が市民を本気で守らないとき、自分たちの生活は自分たちで守る。

まさに「科学をわれらに取り戻せ」ですね。

| 市民レベルで食品の安全を 「放射能測定室」開設へ 東京新聞 2012年2月1日 東日本大震災後に結成された千葉市の市民団体が、食材を持ち込んで市民が気軽に放射性物質の検査ができる「市民放射能測定室」(仮称)の開設準備を進めている。二月十一日に第一回準備会を開き、四月からオープンさせたい考え。食品に含まれる放射性セシウムの規制値も四月から見直される見通しで、市民レベルで食品の安全と安心の確保を目指す。 (佐々木香理) 準備会を開くのは、「子どもを放射能からまもる会in千葉」=代表・長谷川弘美さん(60)=など。食品に関する放射性物質の自主的な測定施設は、柏市でも民間会社による「ベクミル」がオープンしているが、まもる会によると、市民団体による測定施設の新設は県内で初めてという。 運営形態は未定だが、会員制にして、スタッフはボランティアで賄う。使用料金は一検体につき千~二千円とできるだけ低く設定する。個人や企業、団体を問わず使用できる。開設場所は、県庁などにも近い千葉市中心部にあるNPO法人「ちば環境情報センター」(同市中央区)の事務所とする予定。測定室自体のNPO法人化も検討している。 まもる会は昨年四月末に結成され、会員は千葉市を中心に四十一人。これまでは市民から寄付された測定器で、公園や河川など住宅周辺の大気中の放射線量の測定や、放射線に関する学習会や講演会を行ってきた。 活動を通じ、食品の安全に不安を感じる二十~三十代の母親から「自分たちが口にするものを気軽に検査できる場が欲しい」という声が寄せられていた。だが、運営はボランティアのため、測定器の購入など施設開設は資金や人員面でハードルが高かった。 今年に入って、東京都の企業から「市民活動に役立ててほしい」と市川市などで使用されているのと同じ食品用の測定器一台のリース提供が持ち掛けられ、開設に向けた準備を進めることにした。 現在の活動は、会費と市民や企業などの寄付で支えられている。長谷川さんは「行政への要望も続け、補助金制度などができればぜひ活用したい」と話している。準備会などの問い合わせは、長谷川さん=電090(7280)5186=へ。 (東京新聞 2012年2月1日) |

| 心に太陽を持て:故高木仁三郎の夫人・久仁子さん 科学をわれらに取り戻せ /千葉 ◇脱原発、宮沢賢治の発想に学ぶ 「仁さんとはね、この2階から緑を眺め、ゆっくり本を読んだり、研究ができたらいいねと話していたんです」--鴨川市郊外の緑と田んぼが広がる場所に建つ2階建ての自宅。夫の高木仁三郎が書いた本や資料に囲まれた部屋で妻、久仁子さん(66)は振り返る。 昨年3月11日、東京電力福島第1原発事故以降、かつて「原発は危険」と主張し続けた仁三郎に反論し、時には無視をした学者や専門家が、各メディアで原子炉内の様子を解説していた。「ただちに人体に大きな影響はない」。事故が起きてもなお、現実をきちんと受け止め切れない人たち。繰りかえされるその言い回しにあぜんとした。 一方、仁三郎が設立に尽力した市民団体「原子力資料情報室」(東京都新宿区)は、事故後、原子炉の重大損壊や放射性物質飛散の危険性をいち早く指摘した。ともに研究に励んだスタッフは市民の依頼による放射線についての講演や勉強会を、福島県のほか線量が県内では比較的高い東葛地方の保護者向けに開くなどフル回転している。 事故後、95年に夫が発表した論文「核施設と非常事態-地震対策の検証を中心に-」が評価し直された。自伝的な著書「市民科学者として生きる」や「原発事故はなぜくりかえすのか」が、多くの人に読まれるようになった。 しかし、最近勢いを増す原発再稼働の議論や昨年末、野田佳彦首相が行った「事故収束宣言」が気になる。活断層が近くにあると指摘される静岡県の浜岡原発は存続させていいのか。電力不足や経済合理性の議論が先行し、原発の危険性をめぐる問題が忘れられてはいないか。原発への憂慮は増すばかりだ。 □ □ 鴨川の2階の部屋には、詩人、宮沢賢治の写真が飾られている。 「われわれはどんな方法でわれわれに必要な科学をわれわれのものにできるか」 生前、仁三郎は、賢治が1926年に開いた自らの私塾の集会案内に記した演題に衝撃を受け、人生を方向づけられたと話していた。 「無機的な実験室という場で行われるやりとりから、そうでない、もっと人間的な場に科学というものをどう取り戻すのか。人間の顔をした科学はどうやったらできるのか」 仁三郎は著書「宮沢賢治をめぐる冒険」でそう記し、賢治の発想との出合いが「原子力資料情報室」の設立につながったと述懐している。 科学への思いは「共に安全で生きられる科学や技術」を求める活動につながった。放射能の毒性を減らすことだけにこだわるような技術ではない。地上の生活・技術のシステム全体をリサイクル可能なものに切り替え、社会を組み換えるような発想の追求へ。賢治との出会いを経て、活動の深みも増していった。 仁三郎の予言が現実となったいま、問わなくてはならないのは、原発を安全に稼働するための技術論や是非ではない。人口が減り、経済成長が見込めない社会で、どのように自然や資源を生かし、次世代に受け継いでいくかではないか。残された久仁子さんはそう考える。 次世代も処理しきれない問題を生み出す存在。もはや、原発の行く末は自明ではないか。 仁三郎は生涯で50冊ほどの本を書いたが、原発や科学の技術論が多い。鴨川の自宅には人生や文明のことを書いた文章も多く残されている。 そんな原稿を整理しながら、「権力や財力に惑わされず、自分でものごとを判断し、行動できる人。そんな人を育て、次世代につなげたい。それが改めて今、一番大切なことだ」と考えている。【森有正】=おわり ============== ◇「核施設と非常事態-地震対策の検証を中心に-」(95年)から 「国や電力事業者は『原発は地震で壊れない』ことを前提にしてしまっている(略)仮に、原子炉容器や1次冷却材の主配管を直撃するような破損が生じなくても、給水配管の破断と緊急炉心冷却系の破壊、非常用ディーゼル発電機の起動失敗といった故障が重なれば、メルトダウンから大量の放射能放出に至るだろう」 「日本では少数地点への集中立地が目立つ(福島県浜通り、福井県若狭、新潟県柏崎、青森県六ケ所など)が、このような集中立地点を大きな地震が直撃した場合など、どう対処をしたらよいのか、想像を絶するところがある(略)徹底して議論し、非常時対策を考えていくべきであろう」 ============== ■人物略歴 ◇たかぎ・じんざぶろう 1938年、前橋市生まれ。東大卒。東大原子核研究所助手、都立大助教授などを経て、原子力政策を調査・監視する市民団体「原子力資料情報室」を設立し、代表を長く務める。97年、市民の立場にたった科学者としての功績が認められ「もう一つのノーベル賞」と言われる「ライト・ライブリフッド賞」を受賞した。00年、62歳で死去。 毎日新聞 2012年1月18日 |

最後まで読んでくださってありがとう

クリックを

クリックを 記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね