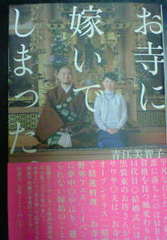

青江美智子 著 「お寺に嫁いでしまった」扶桑社

青江美智子 著 「お寺に嫁いでしまった」扶桑社普通のOL生活から浄土真宗寺院(東京・浅草)の住職後継者と結婚し、まだ少々、戸惑いながら生活されている若坊守さんの著書です。

インターネット寺院「彼岸寺」のブログをまとめられたものです。超宗派の僧侶達のインターネット寺院「彼岸寺」の僧侶仲間のお一人が著者の夫・若住職さんなのですが・・・

今回、拝読するまで私、「彼岸寺」のことを知りませんでした。

「彼岸寺」の中心人物に「松本圭介」師のお名前を見て、私オバサン、ハッと思い出しました

彼(松本圭介)の著書「お坊さん、はじめました」ダイアモンド社

彼(松本圭介)の著書「お坊さん、はじめました」ダイアモンド社を読んだことがあったからです。

彼は、1979年生まれの若い本願寺派僧侶・布教使です。

東大(文学部哲学科)卒業後、お寺の息子じゃないのに、お坊さんになった方です。

著書にもなった彼のブログから発展して「彼岸寺」が設立されたようです。

お寺での音楽会「誰そ彼」や、無線LAN完備の寺院内カフェ「ツナガルオテラ 神谷町オープンテラス」のことも何かで目にしたことがありましたが、それを運営しているのが、彼だったんですねえ~。

お寺を人が集まる場所に・・・、そして、これからの仏教伝道を「どげんかせんと、いかん

」と立ち上がり、活動しておられる、若い僧侶の皆さんや若坊守さん方のやる気に、感動しています。

」と立ち上がり、活動しておられる、若い僧侶の皆さんや若坊守さん方のやる気に、感動しています。

)

) また、それが、お寺を預かっている「寺の者」のつとめだと思っています。

また、それが、お寺を預かっている「寺の者」のつとめだと思っています。

「この人に聞く・ひとすじの道」で紹介されている方は、

「この人に聞く・ひとすじの道」で紹介されている方は、 それにしても半年の約束がもうすぐ30年。なぜ、こんなに長く? とたずねると、

それにしても半年の約束がもうすぐ30年。なぜ、こんなに長く? とたずねると、

、「はたらく」

、「はたらく」 、そういう「はたらき」に成ることを意味します。

、そういう「はたらき」に成ることを意味します。 」と悲壮感漂わせ・・・あるいは、義務感で眉間にしわをよせて・・・仕方なく働くのではなく、

」と悲壮感漂わせ・・・あるいは、義務感で眉間にしわをよせて・・・仕方なく働くのではなく、 ・・・人の笑顔がうれしいから

・・・人の笑顔がうれしいから ・・・自分がそうしたいから・・・

・・・自分がそうしたいから・・・

でした。この新年会は、毎年、法専寺を離れ、料亭にて開催。

でした。この新年会は、毎年、法専寺を離れ、料亭にて開催。

今朝の佐賀市の最低気温は氷点下でした。

今朝の佐賀市の最低気温は氷点下でした。