蒸気船によって太平の眠りを覚まされた中、尊皇攘夷で徳川幕府から権力を奪取した薩長連合は、一転して開国によって危機を回避し、その危機をバネにして維新を展開する明治政府に変貌し、第一の離陸を達成した。

空襲・原爆による生活の戦争化の中で、日本軍の降伏は、国民にとって敗戦ではなく、終戦を意味した。それ故、マッカーサーによる占領は、一面、陸軍による占領から国民を解放したことになる。解放軍によるその後の民主化改革は、高度成長経済のベースとなり、日本は第二の離陸に成功した。

しかし、この二つの離陸には変わり目において、それぞれ「攘夷から開国」、「占領から解放」へと大きな意識の転換が含まれることに注目する必要がある。その転換「開国」「解放」が外の世界に対するもので、この概念が国民的エネルギーを喚起するために働いた、と考えられるからだ。

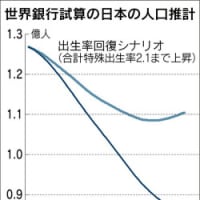

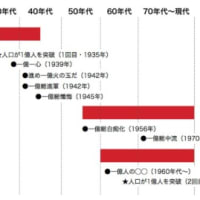

今、その間に築いた有形・無形の財産を生かしながら、財政再建を国家として実施し、少子高齢化、人口減少社会に対応しようとしている。政治の混迷が指摘される現在、過去2回の離陸を捉え直すことは今後への示唆を含むであろう。

「戦後日本政治における顕教と密教」(2011/9/23)はその試みであるが、源は明治政府の体制を論じた『現代日本の政治思想』(久野収、鶴見俊輔絵著、岩波新書)にある。ここでは、その概要を紹介し、総括を試みる。

顕教とは大衆アッピールに用いられる通俗的な象徴体系であり、密教とはエリート集団に対する高踏的な象徴体系である。しかし、顕教と密教は相互に対照的な概念であり、一体として機能する。

久野、鶴見両氏は顕教と密教を含む明治政府の政治体制を芸術作品と呼んだが、それによって、伊藤博文を中心とする明治政府の元老たちは、日本の近代化という課題に対し、国民的エネルギーを統合すると共に、その発揮に向けて道筋をつけるという、政治的奥義に近い微妙なコントロールを試みたのだ。

国民に対して、天皇は「現人神」であると共に政治的支配者であることを小中学校の教育及び軍隊で徹底的に教える。絶対的な一君万民のシステムは封建的な身分制度からの解放をもたらし、天皇の前では平等を保証し、これによって国民すべてに立身、出世、栄達を可能にし、そのエネルギーを喚起した。

一方、宗教的権威によって万民に対し、天皇を心身的な献身と帰依の対象とし、エネルギーが国家目標に向けて集中する道を開いた。更に、明治国家の特色は、国民すべて、天皇を「補弼する」「翼賛する」という形式をとった。これにより、失政はすべて、補弼の責任にできるシステムになり、天皇親政そのものは批判から免れ、国民が反体制へ向かう道を遮断できる。これが顕教である。

しかし、これだけでは近代国家として実際の行政は成り立たない。また、優れた人間を政治・行政の中枢に登用することに対しても十分ではない。国民的エネルギーを道筋化する官僚機構は立憲君主のもとで作動する必要がある。建前としては絶対君主であっても。大学、高等文官試験で「天皇機関説」に当たる密教だ。

しかし、この体制のなかで軍部と衆議院だけは伊藤の苦心にも係わらず、それぞれ違った意味でのサイズに合わない歯車として不気味な音を立てていた。軍部だけは国家機構の密教体制の中で顕教を固守しつづけ、大衆化と通信網の拡大で「密教」の顕教化(大衆レベルへの下降)が始まると、文部省を従え、顕教による密教征伐(国体明徴運動)を始めた。一方、衆院は普通選挙の実施により、国民の代表機能は強化され、翼賛システムからはみ出すようになった。結局、軍部と政党連合が日本型「草の根デモクラシー(草莽ラディカリズム)」を把握し、天皇の反対さえも押し切り、戦争への道を歩んだ。

「戦後日本政治」においては先に掲げたエントリで論じているように、「顕教・厭戦ムード平和思想」と「密教・憲法第9条を盾にした経済復興」という暗黙の保革協働戦線になる。これが国民的エネルギーを統合し、経済ナショナリズムとして道筋化した。その先兵たる企業戦士による経済活動は米国大衆ジャーナリズムから膨張主義を言われるまでに成長したことは確かだ。

現状は第二の墜落に至る懸念はあり、失速を避け、スムースな着陸を目指すイメージを持つ。しかし、それでも国民的エネルギーの喚起・統合・道筋化は必須であろう。これまでの顕教と密教のように、その間の乖離が大きければ最終的な破綻は免れない。また、未来に対する予測不可能性は本質的であり、政策変更を含めて少数者による意思決定という政治的構造は残るはずである。

従って、ビジョン提示から政策決定に至るまで、素早い情報開示を通して多数者を説得する積極的な政治スタイルが必要になってくるのではないか。

空襲・原爆による生活の戦争化の中で、日本軍の降伏は、国民にとって敗戦ではなく、終戦を意味した。それ故、マッカーサーによる占領は、一面、陸軍による占領から国民を解放したことになる。解放軍によるその後の民主化改革は、高度成長経済のベースとなり、日本は第二の離陸に成功した。

しかし、この二つの離陸には変わり目において、それぞれ「攘夷から開国」、「占領から解放」へと大きな意識の転換が含まれることに注目する必要がある。その転換「開国」「解放」が外の世界に対するもので、この概念が国民的エネルギーを喚起するために働いた、と考えられるからだ。

今、その間に築いた有形・無形の財産を生かしながら、財政再建を国家として実施し、少子高齢化、人口減少社会に対応しようとしている。政治の混迷が指摘される現在、過去2回の離陸を捉え直すことは今後への示唆を含むであろう。

「戦後日本政治における顕教と密教」(2011/9/23)はその試みであるが、源は明治政府の体制を論じた『現代日本の政治思想』(久野収、鶴見俊輔絵著、岩波新書)にある。ここでは、その概要を紹介し、総括を試みる。

顕教とは大衆アッピールに用いられる通俗的な象徴体系であり、密教とはエリート集団に対する高踏的な象徴体系である。しかし、顕教と密教は相互に対照的な概念であり、一体として機能する。

久野、鶴見両氏は顕教と密教を含む明治政府の政治体制を芸術作品と呼んだが、それによって、伊藤博文を中心とする明治政府の元老たちは、日本の近代化という課題に対し、国民的エネルギーを統合すると共に、その発揮に向けて道筋をつけるという、政治的奥義に近い微妙なコントロールを試みたのだ。

国民に対して、天皇は「現人神」であると共に政治的支配者であることを小中学校の教育及び軍隊で徹底的に教える。絶対的な一君万民のシステムは封建的な身分制度からの解放をもたらし、天皇の前では平等を保証し、これによって国民すべてに立身、出世、栄達を可能にし、そのエネルギーを喚起した。

一方、宗教的権威によって万民に対し、天皇を心身的な献身と帰依の対象とし、エネルギーが国家目標に向けて集中する道を開いた。更に、明治国家の特色は、国民すべて、天皇を「補弼する」「翼賛する」という形式をとった。これにより、失政はすべて、補弼の責任にできるシステムになり、天皇親政そのものは批判から免れ、国民が反体制へ向かう道を遮断できる。これが顕教である。

しかし、これだけでは近代国家として実際の行政は成り立たない。また、優れた人間を政治・行政の中枢に登用することに対しても十分ではない。国民的エネルギーを道筋化する官僚機構は立憲君主のもとで作動する必要がある。建前としては絶対君主であっても。大学、高等文官試験で「天皇機関説」に当たる密教だ。

しかし、この体制のなかで軍部と衆議院だけは伊藤の苦心にも係わらず、それぞれ違った意味でのサイズに合わない歯車として不気味な音を立てていた。軍部だけは国家機構の密教体制の中で顕教を固守しつづけ、大衆化と通信網の拡大で「密教」の顕教化(大衆レベルへの下降)が始まると、文部省を従え、顕教による密教征伐(国体明徴運動)を始めた。一方、衆院は普通選挙の実施により、国民の代表機能は強化され、翼賛システムからはみ出すようになった。結局、軍部と政党連合が日本型「草の根デモクラシー(草莽ラディカリズム)」を把握し、天皇の反対さえも押し切り、戦争への道を歩んだ。

「戦後日本政治」においては先に掲げたエントリで論じているように、「顕教・厭戦ムード平和思想」と「密教・憲法第9条を盾にした経済復興」という暗黙の保革協働戦線になる。これが国民的エネルギーを統合し、経済ナショナリズムとして道筋化した。その先兵たる企業戦士による経済活動は米国大衆ジャーナリズムから膨張主義を言われるまでに成長したことは確かだ。

現状は第二の墜落に至る懸念はあり、失速を避け、スムースな着陸を目指すイメージを持つ。しかし、それでも国民的エネルギーの喚起・統合・道筋化は必須であろう。これまでの顕教と密教のように、その間の乖離が大きければ最終的な破綻は免れない。また、未来に対する予測不可能性は本質的であり、政策変更を含めて少数者による意思決定という政治的構造は残るはずである。

従って、ビジョン提示から政策決定に至るまで、素早い情報開示を通して多数者を説得する積極的な政治スタイルが必要になってくるのではないか。